Salut votre dévoué

G. G. Thibaud

Voici mon adresse :

Au citoyen Pierre Thibaud imprimeur

Pour remettre à son fils Guillaume

A Moulins dep.t Allier

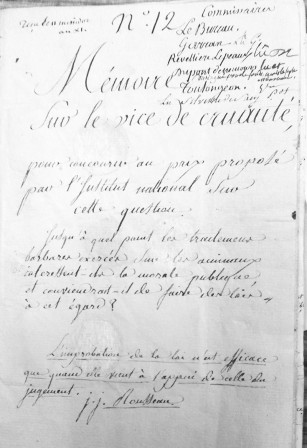

L’improbation n’est efficace que quand elle vient à l’appui de celle du jugement, J. J. Rousseau.

Commissaires : Le Bureau : Garran, La Révellière-Lépeaux, Dupont (de Nemours), Toulongeon, Silvestre de Sacy.

Première partie

Influence du vice de cruauté sur la morale publique

Il ne s’agira ici que de l’insensibilité et des plus petits degrés de cruautés. Ces bornes sont dans l’esprit même de la question, puisque les mauvais traitements qu’éprouvent les animaux n’ont le plus ordinairement que ces causes. Cette insensibilité n’est point le défaut de conformation qui rend imbécile, elle n’est que relative. C’est l’état du cœur où l’on voit souffrir les animaux sans éprouver aucun sentiment agréable ni pénible ; on peut y joindre quelques degrés de cruauté qui l’accompagnent presque toujours : ce sont ceux où le cœur a un petit penchant à se plaire dans les souffrances des bêtes ; mais ce goût faible n’est pas un besoin et ne peut être excité que par occasion. Il y a des degrés bien supérieurs mais ils n’entrent pas dans mon plan.

Je ne puis croire que celui qui est humain puisse être insensible aux peines des bêtes, et je conçois encore moins qu’il puisse exciter ces peines. La bienveillance, l’état de malaise qui caractérisent l’humanité active sont incompatibles avec l’insensibilité pour les animaux et absolument appelés à la cruauté. Que l’on considère effectivement quelles sont les causes de cette vertu, et l’on verra qu’elles doivent aussi rendre pitoyable ; qu’on étudie la nature de l’humanité et de la pitié, qu’on en compare l’objet, les causes, le but et l’on sera sûr que toutes deux se trouvent toujours ensemble. En effet, c’est la sensibilité qui produit l’humanité et la pitié ; cette qualité du cœur étant relative, prend le nom d’humanité [2] quand nous l’appliquons à nos semblables et celui de pitié quand nous l’appliquons aux bêtes. Puis étant que l’humanité suppose la sensibilité et que la sensibilité produit la pitié, il suit que quiconque est humain sera pitoyable par cela même qu’il est sensible.

L’homme pitoyable sera humain de même que l’homme cruel sera sans humanité et réciproquement. Ces conséquences sont générales à quelques apparences près et exception réel que j’aurai soin d’expliquer. Il est fort important de se bien pénétrer de cette vérité, sans laquelle on ne peut voir l’influence de la cruauté du peuple sur sa morale que par l’histoire, un peu imparfait parce que les effets des vices sont toujours plus ou moins altérés par mille sortes de causes : il n’est propre qu’à venir à l’appui d’une théorie lumineuse mais qui n’éclaire partout les esprits.

Pour voir que l’humanité et la pitié ont un même principe et qu’elles doivent habiter ensemble dans les mêmes cœurs, il faut remarquer comment l’enfant devient homme, quelles sont les causes qui le rendent sensible ; observer que c’est d’abord les maux corporels qui s’effectuent et qu’avant de verser les larmes sur le sort d’un malheureux qui a un sujet d’affection interne, il faudra que son cœur soit exercé à la pitié, qu’il ait compati à l’animal souffrant que des blessures saignantes lui ayant fait détourner les yeux, que l’aspect et les cris d’un être expirant ayant mis tous ses sens dans la stupeur, il faut encore qu’il connaisse les peines morales, si non en avoir beaucoup éprouvées, au moins en avoir l’idée. Pour voir clairement les lieux de l’humanité et de la pitié, examinons les qualités piteuses des animaux qui occupent le 1er rang et comparions sous ce point de vue leurs espèces à la nôtre.

Les animaux les plus exposés aux mauvais traitements des hommes sont ceux qui vivent avec [2b] nous, dont nous retirons la plus grande utilité, ils sont plus perfectionnés que les autres, plus sensibles à considérer le moral comme le physique, plus susceptibles de prendre les habitudes que nous voulons leur donner : c’est le cheval qui nous rend mille services, nous porte rapidement où nous pressons d’arriver, nous prévient d’un danger et nous sauve la vie dans bien des rencontres : c’est surtout notre chien si fidèle qui peut servir de mille manières à nos besoins et à nos fantaisies ; il est élevé avec nous dans la maison, il la garde des yeux malintentionnés et nous défend courageusement contre leurs attaques. Les animaux que l’homme frappe sont ceux de sa matière, de sa bassecour avec lesquels il est continuellement en relation, de qui la fortune et les plaisirs dépendent. Je demande quels seront les sentiments qu’il aura pour ses semblables, s’il est si élevé envers ses serviteurs domestiques ? Ceux qui le reconnaissent pour leur protecteur et surtout qui sont à lui : car la propriété est une grande cause de différents effets du cœur.

Qu’est-ce qui l’intéressera plus dans un homme qui lui est étranger que dans un animal qui a mille qualités qui tournent à son profit ? C’est en vain qu’on leur dira : « Les peines de l’étranger peuvent mieux le toucher que celles de ses animaux ; parce qu’étant de même nature que celles qui peuvent s’affecter, elles s’expriment de la même manière et qu’étant sujet à les éprouver il a intérêt à les plaindre ». […]

[3b] Le couple à qui on enlève ses petits, ayant une peine dont le sujet est hors de lui, élevait avec une expression particulière en ce cas ; c’est ce qu’a fait la nature : elle lui a imprimé des signes différents de ceux qu’il a quand la source de son mal est en lui, afin que la pitié excitée puisse avoir son but qui est le soulagement. Cette étude me trouble. Plus on étudie les animaux, plus on sent l’horreur des mauvais traitements qu’ils éprouvent et vraiment la raison elle-même s’en indigne, lorsqu’elle vient à considérer que plusieurs ont des corps aussi sensibles que les nôtres et qu’ils ne sont pas bornés aux seuls maux du corps. Frapper un chien, par exemple, ce n’est pas maltraiter un être indifférent aux bons ou mauvais traitements. Il ne fait pas qu’éprouver une [4] sensation ; il s’afflige par un geste de mécontentement de son maître ; il manifeste la joie et la tristesse bien visiblement. A-t-il perdu son maître, il court partout haletant, l’inquiétude est bien exprimée. Le retrouve-t-il, les émotions de la joie sont peintes dans toutes ses attitudes et ses yeux brillent de plaisir. S’il est seulement grondé, le calme est banni de son âme ; il approche en suppliant, il simule, questionne, son maître qu’il a offensé ; il lui marque sa réaction, il obtient son pardon ; mais il ne se croit pas encore réconcilié : il tente plusieurs fois de nouvelles caresses. A-t-on ôté à la chienne ses petits, d’abord une inquiète agitation la fait courir par toute la maison, elle les demande à tout le monde. Ses réactions infructueuses cessent mais c’est alors que sans espérance la douleur la plus caractérisée s’empare d’elle : ses traits s’éloignent pour prendre l’expression de la tristesse ; dans les excès de sa peine, ses yeux se remplissent de larmes, elle pousse des plaintes et des gémissements. Ceux qui nous disent que les animaux ne manifestent pas la douleur et n’ont jamais rien senti et disent rien d’eux quand ils se disent humains : ils peuvent nous tromper en se trompant eux-mêmes.

On objecte encore, mais avec d’autant moins de fondement, que tous les hommes étant sujets aux mêmes peines, doivent compatir exclusivement à celles des animaux.

On pourrait dire avec raison que ceux des hommes qui ont mêmes besoins et mêmes facultés contractent, en quelque sorte, un engagement tacite de s’obliger réciproquement. Mais ce n’est pas l’humanité qui garantit ce contrat, c’est la justice : sans doute il est difficile d’être juste sans être humain, mais ces deux choses n’en sont pas moins difficiles et il ne s’agit pour le moment que de la première. Comme je l’ai déjà dit, pour éclairer la théorie, éloigner tant ce qui y est étranger, c’est après l’avoir bien établie qu’il faut s’occuper des correctifs. Revenons donc à l’objection.

D’abord, il s’en faut de beaucoup qu’à un certain degré de civilisation les peines des hommes soient les mêmes ; la diversité des conditions en est [4b] une raison évidente : cette inégalité met plus de distance des peines d’une classe d’hommes à celles d’une autre classe, que des peines de certains animaux à celles de l’homme ordinaire : qu’ont donc de commun les maux d’un bon citoyen, cultivateur de son champ et chef de sa famille, avec ceux d’un riche, dont l’occupation est d’étaler le luxe et de cacher ses vices ?

Ensuite, depuis quand tous les peines des bêtes sont-elles inaccessibles aux misères humaines ? O vanité insupportable ! O orgueil déplacé ! Examinons-nous. Sans doute, nous ne sommes pas livrés entre les mains d’un boucher, comme le vieux bœuf qui a travaillé toute sa vie, ou comme l’agneau qui ne fait que de naître et qu’on ôte à sa mère ; mais d’une manière plus cruelle encore, des enfants autrefois ont été livrés par leur père, à des tyrans avides, à des monstres plus cruels cent fois que tous les bouchers du monde. Ne sommes-nous pas tous les jours exposés à d’indignes traitements de la part de ces malheureux qui pour quelque bien qu’ils nous veulent ravir, nous nous massacrent horriblement. Si comme le cheval nous ne sommes pas toujours contraints sous les coups de fouet de rouler de fardeaux qui excédent nos forces, comme les tigres et les laines nous avons arraché la vie ; mais avec un sang-froid barbare qu’ils n’ont point : je préférerais de la haine à cette insensibilité, qui sous une trompeuse apparence, venant à se trahir par les effets, excite la plus grande horreur, en joignant la trahison à la cruauté. L’insensibilité déguisée étouffe plus de cœurs que la cruauté n’en saurait corrompre. Enfin, la mort enlève un fils à ses parents, comme l’oiseau de proie arrache les petits d’un couple qui les aime infailliblement. Les animaux ont comme nous les peines physiques et morales : ils ont des ennemis ; nous avons les nôtres hors de nous indépendamment de ceux que nous nous faisons : ils sont sujets à mille accidents et ne trouvons-nous la mort que dans notre lit ? Ils éprouvent la faim, les températures extrêmes, les météores nuisibles, l’action des éléments ; et nous, sommes-nous donc exempts de tous ces maux ? Ce n’est pas à la guerre et dans toutes nos folles entreprises, où nous souffrons des maux que nous aurions excité en restant où nous a indiqué la nature que nous éprouvons les mêmes peines que les bêtes ; c’est aussi donc l’état de l’homme dans l’agriculture.

[5] […] Avant d’aller plus loin il faut déterminer le sens des expressions importantes. On doit distinguer morale publique de mœurs publiques : j’entends par morale publique les vertus assez répandues, l’opinion généralement reçues ; les mœurs sont les opinions publiques et les sentiments pratiqués d’une manière uniforme. Elles différent de la morale publique en ce qu’elles sont plus obligatoires pour tous les citoyens, plus durables, et surtout en ce qu’elles peuvent être bonnes et mauvaises : elles sont bonnes quand des sentiments vertueux ont des coutumes ; elles sont mauvaises quand des coutumes entretiennent des sentiments vicieux. La morale consiste en principe ; les actions constituent les mœurs.

Que sera donc l’homme insensible dans la société ?

Je considère dans le citoyen ce vice sans les correctifs qui l’accompagnent toujours, voilà la conséquence qu’on en peut tirer.

Il sera égoïste à l’exercer, incapable de bienfaisance. Par conséquent il s’isolera autant que le permettront tous ses besoins ; la société pourra en agir avec lui, comme lui avec elle ; il en éprouvera donc tout au moins son indifférence si ça est son mépris, n’en recevra qu’ardemment les lois, et ne [5b] lui rendra que ce qu’il est obligé pour celles qu’il ne peut éluder. Voilà, je pense la source de tous les vices.

Pour satisfaire ses besoins, ses goûts, ses passions, il pourra prendre des mœurs bonnes et mauvaises, des vices, des qualités ; mais toutes ces choses seront subordonnées à son égoïsme qu’il ne perd jamais de vue, de manière que sitôt qu’il pourra se passer avantageusement d’elles il les abandonnera. Dans cette dernière conséquence, il y a quelques chances pour que les passions corrigent l’effet de l’insensibilité. Dans la première il n’y en a aucun, mais aussi ces mêmes passent en tournant à mal mettant le comble au désordre au lieu que si l’homme insensible avait peu de besoin, il ferait peu de mal.

Il peut aimer sa femme et ses enfants ; la cruauté n’exclut pas totalement les causes de cet annonce, mais la sensibilité étant la principale, son absence le diminue beaucoup et si les causes accessoires viennent à manquer, il est tout à fait nul, quelques fois ces causes accessoires sont assez puissantes pour produire l’amitié parfaite. […]

[6] 2. Il est possible qu’il soit bon père, bon époux et qu’à l’aide de quelques heureuses passions ou d’un certain mélange de besoins, il pratique continuellement la justice et fasse des actes d’humanité, de clémence, de générosité etc. Une continuation sujette à l’empire de l’habitude rendrait cette dernière possibilité un peu moins difficile.

3. Il peut être mauvais citoyen, mauvais parent, continuellement injuste ; ses passions et ses besoins peuvent prendre une détermination qui lui fassent pratiquer tous les vices dont il a le principe.

Ces deux états si différents que viennent de nous donner les possibles, dont l’un ferait de l’homme cruel un sage et l’autre un monstre, sont presque chimériques aux yeux même de la théorie ; mais le bon sens apparait ce qui se passe, il laisse les routes extrêmes pour considérer ce qui doit agir à la fois dans le cruel ; comme l’amour et l’indifférence pour sa femme et ses enfants ; les besoins, dont les différents mélanges produirons des qualités et des défauts, de grands vices et de grandes vertus ; l’habitude, qui assurait les bonnes comme les mauvaises dispositions. Il est visible que par la nature des choses il y aura toujours dans l’homme cruel des choses de bien et de mal que tout sera mélangé, que ce mélange grandira tantôt un assez bon sujet, tantôt un homme indigné de la société ; mais le plus souvent un citoyen supportable. L’insensibilité est donc une grande cause d’immoralité.

[6b] […] L’enfant n’est ni pitoyable ni cruel, aussi n’est-il ni humain ni inhumain : il n’a de commun avec l’homme insensible que l’insensibilité, mais tout le reste est différent. L’adulte peut avoir des passions, des affections, des habitudes qui le rendent plus ou moins fort, plus ou moins faible, et conséquemment plus ou moins utile ou nuisible à l’espèce. Mais pour savoir ce que peut produire l’insensibilité dans l’homme, indépendamment des passions, voyons-la dans l’enfant où elle est dégagée de tout ce qui l’accompagne dans l’adulte.

[7] Les enfants font tout pour eux, il n’est aucune action, aucun pas, qui n’ayent leur but l’utilité absolue et actuelle : ce qu’on prend pour amitié, n’est que rapprochement pour intérêt ; voilà pourquoi ils se brouillent et se raccommodent aussi souvent qu’ils ont besoin de se réunir et de s’éviter. S’ils perdent quelqu’un qui les accostait ils le regretteront pour cela seulement. Si le feu prend à un carton de la ville, ils craindront qu’il ne s’éteigne avant d’avoir vu ce que c’est qu’une maison en feu. Si dans leurs jeux ils maltraitent les animaux il n’est pas pour le faire souffrir et ils ne s’en exècrent point. Dans aucun cas les enfants ne dissimulent. Ils pourront avoir des manières cruelles sans en avoir le moindre principe : ils pourraient donc faire quelque mal sans le vouloir. Je parle des enfants tels qu’ils doivent être. Tous ces faits prouvent qu’on traite de quelque chose, il faut aller à la règle générale : ici cette règle est la loi de la nature.

[…] Les enfants passent pour cruels et c’est une opinion généralement reçue qu’ils le sont par nature. Tout cela est faux ; ils peuvent avoir l’apparence de la cruauté sans en avoir le principe, et les causes de cette apparence sont peu dans la nature. Ils sont incapables de pitié et de cruauté, quoiqu’ils puissent cependant faire des actes que caractérisent ces deux sentiments ; mais sans en avoir la moralité. Ils peuvent donc [7b] avoir des manières pitoyables ou cruelles, ou n’en avoir aucun de ces deux sentiments certes. Ces apparences viennent de l’éducation. Les enfants sont des mobiles, ils imitent tout ce qu’ils voient faire et se mettent promptement à imiter avec ceux qui les entourent. Donc s’ils voient qu’on a de l’indifférence pour la bête, si l’on les maltraite devant eux, ils ne craindront pas de les maltraiter en jouant avec elles. Je suppose même que l’éducation des personnes fait mal, je dis que l’influence des choses pourrait leur donner des manières cruelles, mais non celles de la pitié : ceci en s’exerçant avec les animaux, il les fait souffrir, leur donne la mort, mais sans aucune intention de leur faire du mal, mais seulement de produire certains mouvements, certains actes qui les amusent, ils ne distinguent les êtres sensibles des autres que par la faculté du mouvement et par la volonté qu’ils aiment à soumettre à la leur. […]

[8] La morale publique consisterait donc dans quelque peu de justice ; il y aurait quelques maximes qui y seraient relatives, ainsi que l’honneur. On les prêcherait beaucoup sans les mettre en pratique. La sureté publique et les droits civils auraient pour garant tacite la rigueur des lois. Le gouvernement ne pourrait être démocratique. Il y aura peu d’amis, seulement des personnes se fréquenteraient par intérêt, peu d’union dans les familles, aucun désintéressement. Chacun est un et ne veut point mêler ses intérêts, avec ceux de la société. C’est cependant cet abandon, qui fait le principe d’une république. Dans un pareil peuple, nécessairement il y aurait bien de vices et il se commettrait bien de crimes. Tout cela revient à ce que j’ai dit de l’insensibilité individuelle. Donc, sans quelque humanité, point d’hommes ; et sans hommes, point de citoyen.

On peut estimer dans un peuple l’étendue de la sensibilité et de l’insensibilité ; il y a pour cela des mesures précises dont les bases décident de la nature des choses. On n’a qu’à examiner les mœurs, d’après elles on jugera de la morale publique, et l’état de celle-ci donnera l’état du peuple, par rapport à ses degrés de pitié ou de cruauté. Mais cet examen doit démêler les causes de tout ce qui est dans les mœurs, afin de ne pas attribuer à la sensibilité ou à son absence, ce qui aurait d’autres causes. Dans toutes ces recherches il faut se servir de cette vérité ; que l’insensibilité est incompatible avec l’humanité, et que celle-ci est la source de toutes les vertus sociales. Il y a encore quelques données qu’on doit employer. [8b] Par exemple : les manières cruelles dans les enfants, et surtout la cruauté elle-même indiquant certainement ce vice dans les mœurs ; des dispositions contraires dans les enfants indiquent des mœurs douces. Le peuple vraiment juste sera sensible, tandis que le peuple injuste de fait ne pourra avoir cette qualité. On peut mesurer cette justice et injustice, par les variations du petit et de grand nombre de fraudes, de délits et de crimes, en en mot par les actes qu’on remarque bien que ce n’est que par les effets qu’on peut parvenir à juger de la morale publique ; toutefois en remontant à leur source, on peut bien s’assurer de leurs causes.

En indiquant ce que devait être l’homme insensible, j’ai laissé entrevoir les causes qui peuvent en corriger les effets ; cependant on a dû trouver une grande différence de ce qui est à ce que je dis devoir être ; on s’était peut-être hâté en disant qu’il y a peu d’insensibilité dans le peuple ; on se tromperait : cette différence ne vient pas de là, mais de ce que mille choses dénaturent les conséquences de l’insensibilité. Elles ne détruisent rien dans la théorie ; et je soutiens que c’est l’égoïsme même, qui donne aux citoyens insensibles l’apparence de l’humanité, de la justice et des autres vertus.

Tout est arrangé de manière que le peuple puisse jouir encore de quelque bonheur, quoique les causes principales qui le constituent soient fort affaiblies dans la société, un sentiment, une passion, y fait place à un autre sentiment, à une autre passion, ceci corrige cela et souvent l’ordre règne assez.

Par exemple, la vanité de se faire remarquer dans le monde, par de grandes dépenses, par la prodigalité, fera qu’un citoyen fort intéressé, passera dans le public pour généreux et fut-il le plus cruel des hommes, on le dira humain, s’il sait faire adroitement des actes qui supposent de l’humanité. Il comblera dans une assemblée le pauvre qui se recommande à lui, il plaidera les malheureux et fera ses déclamations et ses grimaces contre ceux qui ne les assistent point, il soutirera pour un établissement d’humanité, qui perpétuera [9] sa mémoire avec le titre de bienfaisant. Tout va bien jusque-là, mais pour connaître le fond de son cœur suivons-le partout.

Par des dures paroles, il affligera l’homme indigent qui lui demande l’aumône, le soin et en particulier parce qu’il a confiance à en lui sur la foi publique et qu’il n’ose montrer sa misère à tout le monde : mais c’est en vain que notre électeur entendra les bonnes raisons de ces honteux, il ne sait que jeter l’argent en plein jour et à des gens qui proclament partout ses activités. En voyage, il ne fera aucune attention aux plaintes d’un malheureux ouvrier qui a éprouvé un accident sur la route par ce qu’il n’est point vu ; cependant s’il y a du monde occupé à le secourir, il pourra s’arrêter mais dédaignant de partager leurs soins, il jettera quelque argent, si toutefois sa vanité peut en être flattée. Il sera avare vers ses domestiques dont il tient la langue ; là il se déguise moins, il sera injuste, retiendra leurs gages par des prétextes et en leur donnant de grandes expériences ; s’il est méchant il les maltraitera ; enfin c’est toujours dans les petites choses, dans les détails de la vie, qu’il se trahira. Ses gens le connaitront mieux que personne, aussi tachera-t-il de ne s’en point défaire, il fera passer cette précaution pour du rattachement, de la constance, il hait le caprice, dit-il.

Vu tel riche, quoique vieux et utile à la société, mais quelle différence s’il était humain ! On le verrait toujours juste, bienfaisant, la satisfaction dans le cœur et peinte dans la physionomie, inspirera à ceux qui l’entourent, l’annonce du bien qu’il fait continuellement de toute sorte de manière. L’insensibilité dans l’homme pauvre, inclus pour le correctif que cet exemple vient de nous montrer, ce qui fait que dans ce cas, il y a moins de possibilité pour qu’il soit utile que pour le riche : en effet, il n’a pas de biens à distribuer, il a peu d’ambition et de passion seulement quelques besoins qui pour être satisfaits lui font faire du mal. […]

[10] De ce mélange de sentiments factieux et réels, de passions absolues et relatives, il résulte ordinairement que la cruauté n’a pas trop d’étendue dans le peuple, un bien médiocre pour la société. Les causes qui sont déguisées, l’insensibilité, lui sont avantageuses ; elles sont plus ou moins puissantes chez les différents peuples ou chez le même, dans différentes périodes, ce qui fait qu’à égalité de sentiments ou de morale publique, ils ont plus ou moins de bonnes mœurs. Il en est de même du citoyen, il y en a sur qui, les correctifs agissent peu, alors ils ont des vices, d’autres sur qui ils ont une grande influence, ceux-ci pratiquent les vertus et sont des gens de bien. Mais le plus souvent l’insensibilité occasionne un éclat mixte, un mélange d’actions bonnes et mauvaises, qui ne supposent pas de morale dans l’individu.

Le citoyen a toujours plus ou moins les besoins qui ne nuisent pas à la société et qui pour être satisfait l’obligent à pratiquer quelque vertu. Tant que ses passions ne sont pas éteintes, tout va bien, mais à l’instant où les besoins cessent, la vertu disparait ou plutôt les actes : car il serait absurde de dire qu’un homme vertueux devient vicieux. Cela explique plusieurs changements qui paraissent incalculables (dans la conduite de certaines personnes). On en voit qui ayant toujours été estimé par leurs vertus, changent [10b] habilement ; rien n’étonne davantage et l’on ne sait à quoi attribuer cela : mais il est visible que ces personnes qui viennent à se trahir n’avaient pas les principes de la vertu ; des causes accidentelles en tenaient lieu et elles ont cédés à des nouveaux besoins. Comme ces variations dans la conduite des plus gens de bien, arrivent fréquemment, on est toujours dans l’incertitude sur la conduite de tout le monde et quoiqu’on connaisse la probité de quelqu’un on ne se fit pas à lui parce que de la méfiance générale, il a résulté quelques maximes de prudence, des formules d’usage. Ces incertitudes outrageante pour le vrai mérite n’auraient pas lieu si l’on savait démêler dans les actions quel en est le principe. […].

[11] C’est le passage de l’intérêt absolu au relatif qui fait le charme des premiers sentiments. Que ne doit pas éprouver un jeune cœur à l’époque de cette grande révolution qui fait d’un enfant un homme, quand cessant de s’aimer dans soi, il forme des rapports avec tout ce qui l’environne, quand sa famille est pour lui une source d’affection, qu’il attache son existence et son bonheur à celui d’une compagne qui partage ses plaisirs. Mais quand l’enfant devient adulte sans devenir homme, l’intérêt absolu continue d’agir comme dans l’enfance et cela insensiblement. En effet l’habitude qu’on a depuis la naissance, qui par conséquent est nature, fait qu’on se déguise sans s’en apercevoir ; et parce qu’on se force à la bienveillance pour quelqu’un on croit l’aimer ; parce qu’on donne de l’argent aux pauvres (ce qui pour bien des gens doit parer un sacrifice), on croit compatir à leurs malheurs. Enfin on s’abuse continuellement sur le principe de ses actions. Mais cette erreur est quelques fois un bien ; c’est une cause qui corrige les effets de l’insensibilité et qui empêche la propagation de ce vice d’éducation.

Du résumé de ce qui concerne l’apparence et la réalité des sentiments, il suit : 1. Que la méprise sur le jugement de leur existence est générale, et qu’elle va jusqu’à abuser celui qui porte l’examen sur lui-même ; 2. Que l’humanité est une vertu rare et que tout concourt à en produire les effets ; ce qui indique une vertu précieuse : cependant il ne faut pas croire qu’elle ait son [11b] équivalent. Celui qui a de l’humanité est actif pour le bien et toujours prêt à produire des effets. Sans cela il serait continuellement en risque de faillir. Chacun sent la différence de celui qui est vertueux à celui qui le parait : l’un fait du bien aux hommes pour eux, l’autre ne leur en fait que pour lui seul, l’un se fait adoucir en résistant toujours à des malheurs qui devraient l’accabler, l’autre occasionne de la surprise lorsque tout à coup il quitte le bien et devient la proie des vices. Le premier a une vertu indestructible à l’apparence à tous les choses, il est fort : le second, sans armes, est aussitôt vaincu qu’attaqué.

En montrant que la cruauté excluait l’humanité j’ai prévenu qu’il y avait des exceptions chacun a pu en observer et la théorie montre qu’elles doivent assez souvent avoir lieu.

[…] [13b] Mais pour l’homme vertueux tous les exemples sont autant de sentiments qui le maintiennent dans ses principes ; parce qu’il y avait toujours le mal ou le bien. Or il ne peut voir le bien que dans la vertu ; ce qui l’y attache plus fortement ; et il ne peut voir le mal que dans le vice ; ce qui en lui rendait sa vertu plus précieuse, la lui fait chérir davantage. La femme, elle qui par sa nature se ploie de manière à tout imiter, et les ouvriers, les artisans, en général tous les hommes qui exercent peu ce qui entendent, ne sont que ce que les fait être l’exemple ; ils sont passifs dans leurs mœurs, et le peu de principes qu’ils peuvent avoir ; dépendent également de ceux qui les environnent. La classe des individus à l’abri de l’exemple est donc très bornée ; encore y-a-t-il une restriction à faire, puisqu’ils n’ont pas toujours été dans le même cas : car les hommes les plus actifs, les plus vertueux ont été jeunes, passifs et sans vertus. Il n’y a que l’éducation qui les a préservés. Ainsi je peux établir en principe, que l’homme est en proie à l’exemple ; qu’il n’y a que l’éducation qui puisse l’en préserver et l’amener à un état où il n’ait aucune prise sans lui.

En faisant remarquer que le vice de cruauté est bien plus susceptible de l’exemple que les autres et parce qu’il a beaucoup de manières et parce qu’il parait peu nuisible aux individus attendu qu’il n’a pas sur eux d’action immédiate et qu’il n’influe qu’indirectement, je peux conclure que celui qui est élevé parmi les cruels ne peut-être pitoyable. La cruauté est donc un vice très contagieux ; c’est donc un mal bien nuisible aux mœurs et qui influe beaucoup sur la morale publique ; non seulement par sa force, mais encore pour sa durée, puisqu’il se communique d’individu à individu, et que l’homme de sa naissance en reçoit l’impression. Les autres vices sont moins dépendants des mœurs ; ils n’ont pas comme la cruauté une sorte d’existence. C’est donc un mal d’autant plus funeste, qu’il n’y a pas moyen aux individus de s’en garantir. S’il y en a quelques-uns qui y échappent, ce n’est que par ce qu’ils en sont préservés par l’éducation, ou naturellement par des circonstances. L’individu ne peut donc rien sur ce vice ; il est pour lui une loi de nécessité et parmi un peuple qui a des manières cruelles, il naît pour la cruauté, comme le chrétien, naît dans le péché original. Puis loin que la cruauté est un mal inhérent à certaines dispositions d’une peuple et qu’il est de nécessité pour les hommes qui en sont membres, elle mérite toute [14] l’attention du corps politique. J’ai montré que ce mal est grand, mais fut-il petit, il serait encore beaucoup à considérer par la république ; parce qu’il se perpétue et qu’il n’y a qu’elle qui puisse l’arrêter promptement. Je me répète en d’autres termes. Le vice de cruauté affecte les citoyens et influe de là sur l’ordre moral de la république. Cette influence le corrompt tellement qu’il devient le principe de la cruauté ; ce principe affirmé est la source d’un mal pour les citoyens, dont individuellement ils ne peuvent pas se garantir. Or la république étant un être bien organisé a des moyens d’empêcher un mal qui vicie la nature. C’est donc à celle de ses puissances qui peut produire cet effet, à détruire le vice de cruauté ; vice exclusivement de sa compétence, puisqu’il résulte dans son sein.

La morale publique se divise en autant de parties qu’il y a d’ordres dans l’état et la condition dans la société. Il porte quelques principes fondamentaux de morale universelle qui sont les mêmes dans toutes les classes de citoyens, les militaires, les juges, les magistrats n’ont pas la même moralité ; les cultivateurs, les artisans, les ouvriers, les commerçants, les prêtres, les hommes d’Etat sont autant de classes qui ont chacune leur morale particulière : cela vient de ce qu’elles ont des devoirs différents et que les causes qui font naître les vices et la vertu n’y sont pas les mêmes.

C’est d’après les mœurs d’un certain nombre de citoyens que se forme la morale publique. Des idées et des principes ne s’adaptent et ne deviennent nationaux, que lorsqu’ils sont ceux de la majorité ou d’un équivalent. Les opinions prennent cœurs aux mêmes conduites. La morale publique est donc le résultat de celle de tous les citoyens. La morale de chacun influe donc sur celle de tous, en sorte que le vice des individus en altère la pureté, comme leurs vertus la purifient.

Ce qui est réellement un vice n’est pas toujours regardé comme immoral par le public, lors qu’il est commun à beaucoup d’individus. C’est ainsi que des gens à la tête des affaires ont volé l’Etat sans être déshonoré ; cela vient de ce que [14b] beaucoup d’individus de la même condition étaient dans ce cas et que les citoyens prenant peu d’intérêt à la chose commune ne se regardaient pas l’été, quand on détournait des finances dont l’emploi était fixé : et ceux qui criaient contre les voleurs étaient plus excités par l’envie que par le sentiment de leur perte. Mais dans le même temps, la faille était sans réputation, les voleurs à force ouverte, étaient traités comme tels. Enfin la morale publique dépend tellement des excès de chacun qu’on pourra tuer un homme en duel sans supporter l’infamie de ce crime, tandis qu’on ne pourra frapper quelqu’un, sans être méprisé comme cruel, insociable. Au contraire, par un effet de la morale publique, les actions bonnes en elles-mêmes pourront être réputées immorales par le public.

[…] [15] Le but de la législation est de fixer et d’assurer les droits de chacun, de la manière la plus équitable ; c’est-à-dire conforme à la volonté générale qui est le bien public. Pour ne point s’en écarter, il faut qu’elle ait égard à la volonté actuelle de tous et aux changements prévus qui pourraient y arriver : ces deux considérations exigent toute la sagesse et des lumières des législateurs ; sans elles leurs lois seront toujours éphémères. Le plus grand moyen de leur donner une longue existence et de les faire aimer c’est de les rendre utiles ; or elles ne pensent être justes qu’en concertant tous les intérêts, elles ne peuvent durer si elles sont faites d’après ce que le peuple devrait être, et non d’après ce qu’il est et sera. Les lois devant être faites pour une longue durée, ne peuvent avoir pour objet de ces choses que produit l’état actuel et qui passait avec lui que les circonstances font naître et mourir ; elles ne peuvent sagement agir que sur de grands objets qui sont stables, comme l’institution des pouvoirs exécutif et administratif, l’organisation des corps de l’Etat et des ordres nationaux ; elles doivent régler et diriger le prince, punir les délits, assurer les droits civils. Si elles s’écartent trop de ces bornes elles varieront continuellement, tous les jours où on promulguera et abrogera des nouvelles ; un si grand nombre de lois diminuera l’activité de l’exécution, elles seront haïes, plusieurs devenant inutiles ou peu importantes, tomberont en désuétude.

La volonté générale qui n’est point exprimée par les lois consiste dans les variétés et les petits détails de celle que considère la législation et qui en peuvent faire le sujet d’une loi. Les uns ou échappent à la clairvoyance du législateur, ou sont en trop grand nombre pour entrer dans les cases, dont ils affaibliront la puissance, les autres sont trop attachés aux circonstances pour être prévus ; tels sont les détails [15b] variés de la police, ceux de la régie du trésor national et de tout ce qui concerne l’économie publique. Les lois auront un objet général, doivent laisser son épouvantement, les moyens de statuer sur des objets particuliers et passagères ; ce qui forme les décrets, les actes de magistrature.

Cette cession d’une partie de ses droits que le souverain fait au corps intermédiaire, ce corps le fait à ses premiers magistrats ; c’est-à-dire que leur prescrivent la manière d’agir dans les choses constantes, il laisse à leur sagesse et souvent sous leur responsabilité, le soin des choses imprévues, en leur indiquant la marche à tenir, en leur donnant des modèles à imiter. Toutes les parties du gouvernement forment par elles-mêmes un petit gouvernement semblable au grand dont elles font partie comme le prince, elles ont des lois à suivre et à faire exécuter ainsi que des opérations qui dépendent de sa volonté. De même que le corps souverain ne doit pas pousser trop loin son autorité, de même le corps intermédiaire ne doit prescrire à ses ministres que les devoirs essentiels. La constitution de tous les gouvernements justifie ce principe ; la hiérarchie dans plusieurs ordres nationaux, tels que le militaire et le religieux, le pousse encore. Et lors même que l’exemple ne ferait pas voir la manière dont la puissance législative doit s’administrer, les raisons que j’ai exposées feraient assez voir, qu’il faut que la législation garde des bornes assez étroites et donne de l’autorité à la puissance administrative.

D’après ce que nous venons de voir de la nature de la législation et de l’économie politique, il suit que c’est à cette dernière à bannir du peuple le vice de cruauté : car le citoyen qui maltraite les animaux n’est point criminel aux yeux de la loi, puisque les vices qui ne violent pas les droits de chacun ne sont pas de sa compétence. Mais aux yeux du gouvernement, ce citoyen est dangereux et le vice de cruauté nationale, éloigne la volonté de tous de la volonté générale ; en conséquence il doit employer ses moyens à le prévenir. Les faits contre les animaux sont de l’objet des mœurs, ils réagissent contre la morale publique, il est évident que c’est un mal ; mais faut-il absolument que se soient les lois qui le guérissent ? Pour une maladie appelle-t-on le chirurgien ?

[16] En politique quand un pouvoir doit avoir telle étendue, telles bornes, quand tel objet est ou n’est pas de sa compétence, ces droits et ces devoirs sont inviolables, ou on peut les transporter d’une puissance à une autre, les restreindre, les étendre, sans manquer le but qu’on se propose. En politique chaque objet ayant son lien, son ressort propre, ne saurait être délacé son désordre : la théorie de cette science est claire et certaine, plus la pratique en approchera, plus les peuples seront heureux.

Le corps législatif doit faire les lois conformes à la volonté générale. De ce devoir unique qui renfermera tous les autres, découlent les règles de la législation : ainsi pour cela il faut que les lois se prêtent autant qu’il est nécessaire à la volonté du peuple, qui est souvent fort éloignée de ce qui lui est utile, c’est-à-dire opposée à la volonté générale. Il peut vouloir son mal lorsqu’il ne voit pas le bien ; mais les lois ne doivent pas tellement se conformer à la volonté de tous, qu’elles ne puissent s’occuper de la prospérité publique. Elles peuvent satisfaire la volonté d’un peuple vicieux, sans l’abandonner à ses intimations déréglées ; elles peuvent lui accorder ce qu’il demande, en le rendant bientôt capable de demander autre chose plus conforme à sa félicité : en un mot, elles ne doivent ou ne peuvent arriver à la volonté générale que par la route de la volonté de tous ; et elles ne doivent s’y arrêter qu’autant qu’il est nécessaire pour atteindre le but. Je suppose que la majorité d’un peuple soit cruelle ; la volonté générale sera constamment de bannir la cruauté qui est dans les mœurs, la volonté du peuple est de ne point punir ce vice. La souveraineté ne le voulant pas, les lois ne le doivent punir ; mais en conséquence de la volonté générale dont elles sont l’expression, elles doivent faire tous leurs efforts pour adoucir la férocité des mœurs, sans heurter de front les citoyens, sans attaquer [16b] la liberté, car dans ce cas chacun étant blessé ne détesterait pas toujours les lois ; et la souveraineté trompée, retirerait son pouvoir pour le mettre sous une autre direction.

La Législation ne peut adoucir les mœurs qu’indirectement, par la sagesse et la prévoyance des lois principales et légitimes : car des lois directes contre la cruauté seraient un abus du pouvoir souverain.

Les lois ont très peu d’empire sans la volonté du peuple ; elles ne peuvent l’exercer que lorsque les moyens se rencontrent dans leurs objets qu’elles ne doivent jamais quitter de vue, et en usant de beaucoup de circonspection ; afin de conserver le ressort de leur puissance. Par leur nature elles ne peuvent donc trop se livrer à leur influence sur les mœurs sans exposer l’état à des changements et à des violences périlleuses. Mais le gouvernement a plus de pouvoir sur elles ; son objet spécialement de la rectifier. Il n’a d’autre attention à cet égard que de cacher ses moyens et de si bien les concerter qu’ils ne puissent produire que des effets prévus. Il peut se tromper dans ses entreprises, sans que ses erreurs aient les suites funestes des lois minutieuses.

Ces derniers éclaircissements nous démontrent que c’est au gouvernement à prévenir la cruauté ; on tire cette conclusion sans qu’il soit besoin d’examiner l’état des mœurs, de la jurisprudence et sans entrer dans les autres détails qui diffèrent dans chaque peuple, et qui sont beaucoup à considérer. Avant de venir là pour le nôtre, faisons encore quelques considérations générales qui excluraient les lois.

Toujours des lois et point de mœurs ; voilà le défaut des établissements modernes. Les hommes d’état devraient s’appliquer à mettre tout leur pouvoir à substituer les mœurs aux lois. Dans tout état, quelle que soit sa constitution, ces deux seules puissances, peuvent par leur harmonie, faire la félicité du peuple. Elles sont réciproquement relatives. Les mœurs sont assez corrompues, les lois sont nombreuses et sévères ; plus elles s’épurent, plus les lois diminuent et s’adoucissent, jusqu’à devenir dans bien des cas, lorsque les mœurs sont très bonnes, des simples défenses, ou des maximes et des dogmes : à mesure que les mœurs se perdent les lois s’étendent, les plus petits devoirs y sont [17] soumis ; et leur rigueur les fait craindre, puisque la corruption empêche de les aimer.

Voyons maintenant que la puissance des mœurs, pour le maintien de la société est de beaucoup supérieure à celle des lois, que celle-ci n’est que secondaire et qu’elle devient nulle quand la première est trop faible. […]

[18b] Je crois avoir démontré comme on peut le faire en politique, que dans tout état quelque soit sa constitution et ses mœurs, les lois qui obligent plus quelques devoirs de citoyen sont dangereuses. Cela seul suffit pour n’en pas vouloir contre la cruauté qui est un vice qui ne blesse pas les citoyens, seulement il influe sur la morale publique. C’est ici une réaction indispensable de l’homme civil, l’influence des uns sur les autres est liée à la société et lui est avantageuse lorsque les citoyens ont des vertus. Outre les raisons que j’ai données, qui ne sont peut-être pas dans l’esprit des principes de tout le monde, je vais entrer dans des considérations particulières à notre gouvernement, à nos mœurs et à notre territoire.

Les législateurs d’un pays doivent considérer les deux puissances dans leurs différents états, et les [19] comparer ainsi, pour savoir quel est le mélange le plus avantageux au peuple qui les charge de leur faire des lois. Leur rapport doit varier dans chaque nation : car, le climat et toutes les relations physiques, la nature et le principe du gouvernement, la religion, doivent concourir à déterminer la quantité de chacune. Il faut donc que le législateur, d’après ces données et les effets futurs qu’on peut prévoir et calculer, détermine l’étendue des deux puissances. Voilà à cet égard, les idées que j’offre à la législation française.

La République française est considérable. L’étendue de son territoire fait qu’il est divisé par des différences physiques et accidentelles, qui en apportent de grandes dans le caractère et les mœurs des habitants de chacune des parties différentes. La forme du pays montagneux au plus, sa qualité d’être marécageux ou forestier, ou chaud, froid stérile, fertile, la différence de sa production, ses relations de localités, qui le rendent propre ou non au commerce, à l’industrie, aux arts, toutes ces différences en apportent dans la manière les mœurs, la morale et le caractère des citoyens. […]

[20] D’abord les moyens d’exécution étant moins parfaits qu’aujourd’hui, beaucoup de criminels échappaient à la justice ; ce qui fait que le macabre apparent était moindre que le macabre réel. Ensuite, on remarquait bien moins les criminels alors que maintenant ; le public ne s’en occupait pas comme il le fait. Notre gouvernement pour trouver des moyens d’éliminer les crimes prend connaissance de leur nombre, de leur nature, de leurs causes. Tout cela attire l’attention du public, qui exagère les faits et semblent les multiplier en les proclamant et en effet les multiplie dans la mémoire, en les rapportant plusieurs fois de différentes [21b] manières. Une autre raison c’est qu’il se commet maintenant des crimes bien plus terribles, que ceux qui se commettent ordinairement ; ce qui fait donner le change à ceux qui observent les mœurs. Car ils considèrent cela comme une grande preuve de corruption ; mais qu’ils observent mieux. C’est à la vérité une grande perversion dans l’individu, mais l’immoralité de quelques citoyens n’a pas toujours pour cause la démoralisation publique. Ne se trouve-t-il pas toujours des monstres parmi le meilleur peuple ? On peut objecter que la fréquence de ces monstres a pour cause la corruption générale. Je réponds que ce n’est pas toujours et que nous sommes dans le cas de l’exception. Une longue guerre, la puissance tyrannique qui sous le nom de liberté passait de main en main, l’oppression, le désordre des classes et des conditions, le changement des freins du vice, tout cela à du produire des désastres, mais les mœurs publiques ne changent pas aussi rapidement. Voilà des raisons contre les détracteurs de nos mœurs ; j’en vois quelques-unes pour eux, ce qui me donne de l’incertitude sur un jugement : il se commet beaucoup plus de crimes qu’avant la Révolution et les mœurs valent moins.

Je suppose que la première proposition est vraie ; s’en suit-il pour cela que nos mœurs valent moins aujourd’hui qu’il y a 15, 20, 30, 40 ans ? Cette question est épineuse et je ne penche point pour l’affirmative, quoique cependant je considère que les mœurs ne sont pas toujours d’autant plus mauvaises que le nombre des crimes commis est plus grand et qu’à mœurs égales, un même peuple pourra se trouver dans des circonstances telles que le nombre des crimes commis par ses membres, se trouvera beaucoup plus grand dans une période de temps que dans une autre ; parce que les causes qui préviennent les crimes qui tendent continuellement à produire les vices, sont variables, plus ou moins nombreuses, plus ou moins réprimandées. Les violentes secousses de la révolution sont bien capables d’avoir produit de grand changement dans ces causes ; et ils n’ont pu se faire sans donner l’effort aux vices. Les freins ont changé de nature ; les uns ont été détruits, d’autres leur [22] ont succédé : ils s’établissent toujours et ne sont point encore affirmés. La tempête dure encore lorsque le vent a cessé : il faut prendre patience, les restes de la tourmente ne se dissipent qu’avec le temps. […]

L’industrie et le commerce qui sont et se mettent en vigueur vont égaliser les mœurs. L’agriculture reprend ses droits : elle est encouragée par le gouvernement ; les citoyens qui s’y livrent ne sont plus méprisés et on s’occupe de leur bonheur. Tous les gens avec instruction s’honorent d’y appliquer leurs connaissances, de contribuer à ses progrès par leur fortune ou par leur influence. Ou quel n’est pas l’empire de cette première condition de l’homme sur ses encours, de cet art, le seul qui nous convient parfaitement, qui nous rend le plus infailliblement heureux. La paix et le cri de toutes les puissances, d’après leur coalition elle parait devoir durer toujours[1].

Combien les mœurs n’en retireront-elles pas d’avantages. Les arts et [22b] l’agriculture emploieront les hommes qui allaient lutter contre l’humanité dans l’âge où la sensibilité se développe et rend pour toujours l’homme lourd ou vertueux pour nature. Dans l’état militaire on a bientôt perdu les qualités précieuses du cœur. Aux jeunes gens, un moment suffit pour changer de direction et d’objet leurs sentiments encore incertains. A la guerre ils deviennent insensibles et bientôt cruels. Obligés par l’état de ne point épargner la vie de leurs semblables et d’employer tous ces moyens violents pour avoir leur nourriture et les choses nécessaires, ils deviennent exigeants, durs et insensibles ; ils ne se retreignent plus aux destins du militaire ; libres de tout exiger dans le pays conquis, ils font les plus grands excès, ravissent l’homme des femmes et exercent en tout genre les cruautés les plus noires. En temps de paix ils regrettent la guerre et ne respirent qu’après elle. Reviennent-ils au pays ; s’ils sont à l’aise, ils exercent leurs vices et la société en reçoit toute l’influence ; s’ils sont qu’eux ils sont autant de brigands qui infestent le territoire, ou des escrocs, enfin ils satisfont leurs besoins à la dépendance de la société. Cela n’est point étonnant ; ils n’ont pas de profession, ni de goût pour le travail ; leur jeunesse n’a pas été exercée aux arts : ce qui fait qu’ils vivront toujours oisifs, ou avec leurs fortunes et leurs vices ou à la charge de la société. Ceux qui viennent démoraliser ont une existence négative pour l’Etat. Il eut mieux valu pour lui que la mort les eut frappés […].

[25b] Notre gouvernement en entrant pour quelque chose dans la nomination des fonctionnaires, s’est acquis par ce moyen beaucoup d’empire sur les mœurs : c’est en cela une bonne institution, si on en étend l’usage. Il peut exercer comme je l’ai déjà dit le même pouvoir sur les conditions inferieures du peuple, en ayant des opérations qui emploient des citoyens de différentes classes. Il les choisira d’après les qualités patriotiques et civiles ; alors les citoyens se trouvant dans le cas d’obtenir les faveurs du gouvernement attachées aux bonnes mœurs ; ils s’appliqueraient à former leurs cœurs aux vertus exigées et bientôt le gouvernement n’aura qu’à indiquer sa volonté sur les mœurs, et aussitôt le peuple s’y conformera. Si ces moyens sont employés, le peuple aura bientôt sinon des sentiments au moins il en aura l’extérieur, dans les usages et lumières : il naîtra à cet égard des certaines bienfaisances qui amèneront la vertu.

Les usages et les manières sont l’expression des mœurs, l’habitude les conserve et l’intérêt, l’opinion ou la crainte les font observer à ceux qui voudraient s’en affranchir. Ce sont les mœurs et le caractère national qui les forment, ou elles sont instituées par la religion et le gouvernement. Dans le premier où elles conservent les mœurs et le caractère très longtemps ; dans le second, les dogmes, les maximes, les lois, les mœurs sont presque éternisés et vont jusqu’à survivre à la perte de l’Etat : cela vient de ce qu’entre ces choses, coutumes, mœurs, morale etc., il y a des rapports étroits incontestables ; surtout entre les mœurs et les coutumes. Elles vont toujours ensemble ; et l’on peut dire qu’un peuple vertueux qui aurait peu d’usages et de matières, aurait peu de mœurs ; seulement il pourrait avoir de la morale publique ; mais il ne resterait pas longtemps dans cet état : car, ou la morale publique dégénérerait subitement et les vices la remplacerait, ou elle prendrait une forme ; et l’on verrait naître à la fois les usages, les manières et les mœurs ; et cela bien établi maintiendrait très longtemps le peuple dans le bien.

Les mœurs sont la pratique de la morale publique ; les coutumes sont le dehors des mœurs, on peut dire le physique. Il est facile de voir les [26] principaux anneaux de la chaine dans l’ordre civil qui lient les choses intellectuelles aux choses qui ne le sont pas. Ainsi, la morale universelle que l’esprit découvre en étudiant la foi de l’homme avec ses rapports est plus abstraite que la morale publique ; les sentiments ou la vertu populaire […] s’éloigne plus de l’intellectuel que la morale publique ; les mœurs viennent ensuite ; puis les usages qui sont machinaux ; et enfin les manières qui sont plus machinales que les usages. Voilà une comparaison propre à mieux faire voire les rapports des mœurs aux coutumes. […]

[26b] Il y a quelques similitudes entre le rapport des mœurs aux lois et celui des mœurs aux coutumes ; et même il y a une raison entr’eux deux qui nuit ces 3 choses par un troisième rapport. Les sentiments vertueux et les lois concourent à assurer les droits de l’homme et du citoyen ; les sentiments joints à l’esprit des coutumes, ce qui constitue les mœurs, concourent aussi à l’assurance des droits et à la prospérité publique. L’assurance des droits et les mœurs sont donc les termes du rapport intermédiaire. Nous avons vu que les lois ne peuvent exister sans les mœurs ; de même sans les mœurs il n’y a point de coutumes : quand elles sont mauvaises, elles ont également leurs coutumes : quand il y a peu de mœurs, bonnes ou mauvaises, il y a peu de coutumes, et on n’y est point assujetti. Beaucoup de bonnes mœurs et peu de coutumes, c’est comme beaucoup de vertu et peu de lois, car les coutumes sont aux lois ce que les lois sont aux éleveurs.

Il y a donc une dépendance mutuelle entre les lois, la morale publique, les mœurs, les usages et les manières ; ces choses sont unies de manière que le plus positif changement d’une (une d’elles réagit sur toutes les autres, plus ou moins sur chacune, selon le rapport plus ou moins éloigné qu’elle a avec celle qui est changée : ainsi, un changement dans les usages en produira un dans toute l’étendue de la chaîne politique ; mais il sera plus sensible sur les manières et les mœurs que sur les lois et la morale publique : par ce que ces derniers animaux sont plus éloignés de celui des usages que les deux premiers. Cette chaîne publique est toujours en mouvement et tend cependant à se mettre en repos par l’équilibre de toutes ses parties. Cet équilibre est la chimère politique ; mais l’o peut dire avec raison, que plus on en approchera, plus la prospérité sera complète.

[27] Rien de si utile que de bonnes coutumes ; elles obligent ceux qui n’ont pas de mœurs à faire comme ceux qui en ont ; et nécessairement cette pratique, quoique contrainte, les leur fait acquérir. Donc, quand les mœurs se perdent, les coutumes les remplacent, puis les font renaître et les conservent ou les perfectionnent : lors donc qu’un peuple est vertueux, il faut se hâter de lui faire prendre des bonnes coutumes, qui ayant beaucoup de rapport à ses vertus et qui soient capables de les ramener constamment s’il s’en écarte. Cette institution lui donnera une grande stabilité ; les usages et les manières fixées maintiendront tout le reste. Où elles sont presque indestructibles, leur ruine est l’ouvrage insensible des temps, il n’y a que des circonstances violentes et rares qui peuvent les changer subitement. Les anciens qui avaient beaucoup de coutumes conservent très longtemps leurs qualités primitives et leur caractère et des siècles écoulés depuis leur institution n’altéraient pas leur corpulence, leur figure et leurs mœurs ; les coutumes des anciens peuples est une des causes de leur longue existence. […]

Je viens de parler d’un peuple qui aurait de la vertu avec peu de mœurs et d’un autre qui aurait des vices et très peu de mauvaises mœurs : cela parait tout à fait hypothétique d’après les [27b] principes que j’ai développés, d’après la liaison des vertus et des vices, entre les bonnes et mauvaises mœurs[2].

Cependant cela a lieu quelques fois lorsqu’il arrive un changement subit et violent dans une nation dont les différentes institutions ne sont pas bien solides : le peuple perd une grande partie de ses mœurs et il ne lui reste qu’un mélange bizarre de vertus et de vices.

C’est là l’effet de notre violente révolution : elle a fait beaucoup de réformes dans les usages et les manières, soit en les abolissant par la force, soit en les détruisant par la destruction de toutes les causes qui les maintenaient. Toutes les fois que de bonnes ou mauvaises coutumes se perdent les esprits deviennent plus libres ; en sorte que selon leur penchant ou les circonstances qui les déterminent, ils deviennent vertueux ou vicieux : alors il doit y avoir peu de mœurs, mais un mélange de vertus et de vices. Est-ce par ce qui nous est arrivé ? Les freins des coutumes ayant été rompus, on a vu chacun abandonné à ses passions, à ses goûts, les uns se pervertissent sans bornes, les autres trouvent en eux même coutumes ; ceux-ci furent vertueux dans la vraie signification de ce mot. Quant aux esprits naisseurs, ils se sont formés une morale, en sont devenus vicieux. Les maximes se sont multipliées, des préceptes des opinions se sont répandus et forment la morale publique, qui elle-même, comme les mœurs, est très faible parce que les individus ont des principes contraires et que s’il y a que leur accord qui constitue la morale publique.

[28] Le grand art du gouvernement serait de faire ressortir les vertus particulières et d’étouffer les vices afin de former la morale publique avant que l’introduction des mauvaises mœurs n’y fasse obstacle. La diversité de notre morale vient encore de la révolution, en ce qu’elle a plus ou moins influé sur des provinces que sur d’autres, selon les changements qu’on y a faits ou selon la disposition des habitants. Il conviendrait donc bien, pour tout ramener à XXX de donner des coutumes à ce qu’il y a de vertu dans notre république et introduire des usages factices pour produire celles qui ne pourraient se former naturellement, faute des principes qui sont nécessaires pour cela. Ainsi s’il y a dans quelques cœurs des sentiments de pitié, s’il y a dans le peuple de la générosité, de la clémence, de l’humanité, il faut rendre publiques ces vertus en faisant naître des mœurs ; si cela ne suffisait pas il faudrait introduire des usages et des manières propres aux changements que l’on veut opérer.

Dans tout état il y a toujours une partie du peuple pour laquelle les usages et les manières sont indispensables ; c’est celle qui est livrée à un travail continuel qui par conséquent pense peu. Il faut à ces citoyens des coutumes ; elles parlent plus à leurs sens qu’à leur entendement qui est borné. Les principes de leurs actions consistent dans des pratiques habituelles, dans quelques préceptes, dont l’observation constitue ce qu’on appelle l’honnête homme. Les faits confirment mon opinion : on voit d’autant plus d’usages et de cérémonies chez les peuples qu’ils sont moins civilisés, moins éclairés, moins célèbres ; et dans ma nation brillante où il y a tant de conditions diverses, on voit que les plus inferieures ont plus de coutumes que les autres ; on voit que plus les hommes perfectionnent leur entendement et moins ils s’attachèrent au physique de la morale et des sentiments. En effet ceux qui ont le principe des vertus dans le cœur, voyant l’étendue de leurs devoirs ; ils dédaignent les cérémonies, les usages parce qu’ils savent se faire estimer sans cela. Mais ils ont tort, ils ne devraient pas en considérer qu’eux seuls : il est rare que presque tout un peuple puisse se passer de coutumes. J’ai à me plaindre ici de beaucoup de gens, qui, non content d’enfreindre les coutumes de leurs conditions, tournent en ridicule celles des autres [28b] et par là en détachent souvent les personnes qui doivent les observer fidèlement pour être gens de bien. Si ces railleurs connaissent la nécessité des coutumes, surtout dans certaines conditions où l’esprit est borné, peut-être les respecteraient-ils.

Le gouvernement doit non seulement détruire les vices, mais encore empêcher qu’ils n’influent sur la morale publique. Je ne vois rien de si propre pour cela que l’empire des coutumes : c’est un préservatif pour les mœurs publiques, qui empêchent que l’immoralité de quelques citoyens puisse en pervertir d’autres : les coutumes les obligent malgré eux à donner l’exemple du bien, ou si sans honte ils s’en affranchissent, ils sont plutôt des exemples du mépris qu’on doit à de pareils gens, que des modèles à imiter ; parce que le peuple est attaché à ses coutumes et qu’il ne peut souffrir qu’on les dédaigne. Une poignée de mauvais sujets peuvent [sic] dépraver la morale publique, dans un pays où il y a peu de coutumes.

Le gouvernement, qui à son gré peut changer les manières et les usages, a donc par là une grande influence sur les mœurs ; et cela sans violence, sans que le peuple s’en aperçoive, si ce n’est quand il en ressent l’avantage. C’est particulièrement à ce puissant moyen qu’il faut s’arrêter : qu’il y donne toute son altération et il changera la face des mœurs ; et même cela est si aisé, mais si délicat qu’il doit plutôt s’appliquer à la modération et peser le changement qu’il veut faire, afin qu’ils ne produisent que les effets qu’il attend.

Il faut par un moyen quelconque empêcher qu’aucun animal ne soit tué ni maltraité dans des lieux publics. Pour cela il faut que ceux qui le font par métier, comme les bouchers, les aubergistes, les poubliellers, etc, aient des endroits où le public ne puisse pénétrer ; et que la police leur indique la manière la plus convenable d’ôter la vie à chaque sorte d’animal : elle consisterait à les faire souffrir le moins possible et en sorte que la personne contribue peu à leur mort. Car on conçoit qu’un boucher qui continuellement plonge sa main dans le corps des animaux les plus paisibles endurcit par là son cœur ; et est incapable de pitié. Il faut que cette manière assure bien la mort des animaux afin qu’on n’ait pas le spectacle de les voir blessés et furieux courir dans la ville comme il arrive quelques fois. Il faut de même que les particuliers fassent tuer leurs animaux dans des endroits retirés de leur maison ; il serait même à souhaiter que ce ne fut pas leurs gens qui fassent ce service et qu’il y eut pour cela des personnes qui en feraient leur métier : alors il y aurait peu de monde [29] dans le cas nécessaire de tuer des bêtes. Ce que je dis pour la mort, je le dis aussi pour les mauvais traitements qu’on est obligé de leur faire souffrir : par exemple, les opérations vétérinaires, elles se font très souvent en public, et il faut en empêcher. Pour exécuter ce que je propose il y a divers moyens à employer : on peut seulement inviter les citoyens, lorsque ce que l’on désire qu’ils fassent leur est indifférent ; les exciter par des avantages, lorsqu’ils préfèrent leurs manières à celles qu’on veut qu’ils prennent, enfin les contraindre lorsqu’on en a le droit et que les autres moyens ne peuvent réussir. […]

[30b] L’éducation des sentiments est donc une cause pour que les parents ne laissent punir leurs enfants à la merci de tout le monde. Il est évident que si on les abandonne à l’influence de toutes les personnes qui peuvent les entourer, si on les laisse exposés aveuglement au milieu des choses (sans diriger ni prévoir leurs actions), on ne saura jamais ce qu’ils pourront devenir ; il pourra [30] se faire qu’un enfant ainsi élevé, donne dans le bien qu’il ait des sentiments et des vertus, mais ne peut-il pas se faire aussi que ce soit un monstre. L’expérience le prouve bien : on voit quelques fois des gens sortir de parents bien élevés, être indignes de vivre ; et on a vu des hommes célèbres par leurs qualités sortir du sein de la débauche et des vices. Dans l’éducation actuelle, le hasard est donc presque seul ce qui décide d’un jeune homme. Mais quand de bons parents soignent l’éducation de leurs enfants, il faut qu’ils soient bien maladroits pour ne les pas bien élever.

Fin.

Notes:

[1] L’infidélité des anglais nous donne en ce moment des cruautés pour la guerre, même elle est commencée, mais celle Carthage, qui par son ambition s’est isolée de toute puissance ne saurait nuire à une rivale, invincible expérience, et qui finira par la soumettre à la raison qui doit étendre ses lois dans toute l’Europe. Ce que nous importe pour nos mœurs que nous ne puissions errer sur les mers ! Ou croit-on que notre morale, nos qualités pourraient acquérir chez les Anglais ? Hé, mon Dieu, je voudrais qu’ils ne viennent pas plus chez nous, que nous, nous n’allions chez eux.

[2] Je confonds les coutumes dans les mœurs ; car je définis celles-ci les sentiments publics qui ont pris un caractère par les coutumes : les unes supposent donc les autres. Sans les coutumes il n’y aurait que des sentiments qui produiraient des effets particuliers à chaque individu. La comparaison va m’aider dans ces distinctions délicates. Les idées exprimées par les langues sont communicatives, permanentes et font image ; de même les sentiments exprimés par les coutumes sont plus extérieurs, plus dégagés des individus et par là plus communicatifs ; ce sont les départs publics des vertus populaires. Les mœurs en politique répondent donc au discours en métaphysique.