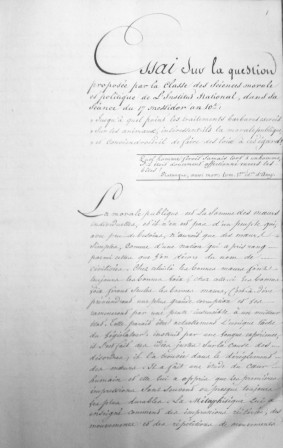

Reçu le 2 messidor an XI. Commissaires : Le Bureau Garran Revellière Lepeaux Dupont de Nemours Toulongeon

P. 1. La morale publique est la somme des mœurs individuelles, et il n’est pas d’un peuple qui avec peu de besoins n’aurait que des mœurs simples, comme d’une nation qu’a pris rang parmi celles que l’on décore du nom de civilisées. Chez celui-là les bonnes mœurs les bonnes mœurs font toujours les bonnes lois, chez celle-ci les bonnes lois feront seules les bons mœurs, c’est à dire préviendront une plus grande corruption et les ramèneront par une pente insensible à un meilleur état. Telle paraît être actuellement l’unique tâche du législateur ; instruit par une longue expérience il s’est fait des idées justes sur la cause des désordres : il l’a trouvée dans le dérèglement des mœurs. […].

P. 2. Tels sont, par exemple, les traitements barbares exercés sur les animaux que l’habitude nous a rendu familiers. L’habitude peut donc nous accoutumer à la barbarie ! L’habitude peut porter l’homme à égorger les animaux pour se nourrir, à se vêtir de leurs dépouilles, à les mutiler, à se faire servir à ses plaisirs. Soit à la chasse, soit dans des combats non moins féroces que dangereux.

Cette idée seule suffit pour appeler l’attention du législateur pour qu’il étudie cette habitude et s’il ne peut la détruire entièrement, pour qu’il lui prescrive des formes capables d’arrêter les funestes effets auxquels elle peut donner lieu. […].

P. 5/6. Après avoir mangé de la chair des animaux, il était naturel que l’homme connût l’utilité de leurs dépouilles. Mais ce qui est utile devient bientôt nécessaire et il s’en fit un besoin. C’était un motif de plus pour disposer de leur vie et pour diminuer l’odieux du traitement barbare. L’homme s’en engorgea donc tour à tour pour satisfaire à l’appétit et pour se couvrir de leurs peaux.

Parmi ceux que l’association avait rendu dociles à sa voix il remarqua que, dans certains cas, il cessait d’en être le maître et l’instinct de l’amour lui parut être, en eux, l’unique cause de l’indocilité. Il craignit de perdre son empire, peut-être aussi qu’il avait couru des dangers, et il les mutila pour les faire servir plus dociles. Mais tous ceux qui étaient en son pouvoir ne méritèrent pas en même temps ce traitement et il s’aperçut que, toutes choses égales d’ailleurs, ceux qui avaient été mutilés augmentaient sensiblement en volume. Leur chair flatta mieux son palais et il les mutila pour augmenter ses jouissances.

Tant de changements dans la manière de vivre n’ont pu se faire sans porter dans ses mœurs une altération considérable. Quelle différence entre un Iroquois et cet indien qui nous parut pousser l’humanité envers ses bêtes jusqu’à l’extravagance, lorsque nous <…> lui porter nos vices avec notre industrie […].

P. 9/10. Ce premier retour vers l’humanité, quoique inspiré par la crainte, ne put se faire sans être reporté dans les familles et dans la société. L’homme connut mieux sa faiblesse et le droit du plus fort s’atténua. La religion entretenait ces idées et lorsque les querelles domestiques devinrent celles des peuplades, l’homme eut moins d’injures personnelles à venger. Dès lors il fut moins barbare envers ses ennemis, et leurs cadavres ne purent lui inspirer moins d’aversion que les animaux proscrits.

S’ils furent d’abord, pour se servir d’une expression d’Homère, la proie des chiens et des vautours, la commisération croissant [sic] leur fit donner sa sépulture. Mais ce n’était pas assez pour que l’homme eut pu rougir des traitements barbares qu’il exerçait sur les animaux, il y était conduit par une longue habitude que la religion même avait sanctifiée. A la vérité, l’art de déguiser leurs membres déchirés, celui de préparer leur dépouille avaient fait des progrès sensibles et les images de la mort n’offraient plus qu’un horreur mitigée.

Ses mœurs s’adoucirent de plus en plus […].

P. 12/13. Les mœurs étaient assez avancées pour promettre une ultérieure amélioration, un législateur divin parut sur la scène du monde et sa morale douce et pure vint au secours de la philosophie. Le sang cessa de couler sur les autels ; l’homme ne chercha plus dans les entrailles des victimes sa destinée ou la volonté des Dieux, et il ne resta que des simulacres touchants du sacrifice de ce législateur. Mais il fallait qu’il s’écoulât des siècles avant que les mœurs ressentissent mieux les bienfaits de sa doctrine.

Elle prêchait aux hommes la douce fraternité et sa voix était étouffée par le bruit des armes et le tumulte des combats fréquents. Ce goût dominant pour la guerre, suite malheureuse des migrations des peuples qui se pressaient les uns les autres, avec des mœurs plus ou moins barbares, ce goût était entretenu jusqu’au sein de la paix, ou plutôt de ces courts intervalles que l’homme ne semblait donner qu’à sa fatigue, par le spectacle féroce des plus cruels animaux s’entrégorgeant avec pompe ; et tel est le sort de toutes les institution religieuses, que celle-ci même toute divine, fut trop souvent le prétexte impie qui fit verser le sang des hommes… hélas ! Grand Dieu ! Parce-que tu n’as pour ministres que des hommes […].

P. 16/17. En effet il est d’observation que beaucoup de personnes (et il serait doux de croire que ce fût le plus grand nombre) se priveraient peut-être de la chair des animaux s’il leur fallait eux mêmes leur donner la mort et les convertir en aliments ; souvent même si elles étaient témoins de ce qui se passe dans les lieux où l’on fait tout cela pour elles. Cependant si elles n’avaient qu’une aversion momentanée et si, un peu plus tôt, un peu plus tard, elles y étaient amenées par l’empire de l’appétit habituel, le feraient-elles sans atténuer, sans perdre même cette sensibilité exquise, cette tendre commisération, source de tant de vertus sociales ? La génération de l’habitude nous semble prouver le contraire. […].

P. 18. Oui, nous le répétons, l’exemple est si puissant que les mœurs ne se sont adoucies qu’autant que les traitements barbares exercés sur les animaux n’ont offert que le moins d’exemples possibles, et que par conséquent dans l’état actuel de nos habitudes ces traitements qui s’exercent au milieu de nos cités, ces combats ou spectacles dangereux qui pourraient se renouveler doivent encore intéresser la morale*, les mœurs, la question présentée pourrait se traduire en cette autre : « déterminer, dans l’état de nos habitudes, des moyens de neutraliser autant que possible l’influence de ces traitements ». D’après le point que nous avons assigné nous pensons que le problème sera résolu, si l’on prend des mesures convenables pour réduire à sa plus simple expression la publicité du spectacle sanglant des animaux.

Il sera peu à craindre dans l’âge <…> lorsqu’il n’a pas dégradé le printemps de la vie, âge heureux où semblable à la cire <…> par le feu, l’homme se prête à toutes les impressions.

(*) En négligeant toute autre considération, est-il en effet rien de plus propre à étouffer la sensibilité que l’aspect journalier des bouchers qui se trouvent au milieu de nos grands rassemblements, que ces ruisseaux de sang et d’intestins qui bordent les rues où elles se trouvent, que ces cadavres écorchés, transportés nus à dos d’homme ou de cheval, que ce tas de dépouilles sanglantes que l’on voit auprès des tueries ? […]

P. 20/21/22. Il est maintenant aisé de conclure ce que nous pouvons proposer dans ce sens, que des règlements sévèrement exécutés ordonnent :

1) Que sur aucun prétexte il ne puisse être donné en public, par des individus quelconques, des combats d’animaux ou d’hommes associés aux animaux, et ce sous telles peines qu’il plaira au législateur de déterminer.

2) Que tous les établissements destinés au massacre des animaux, ainsi que ceux relatifs à la préparation de leurs dépouilles sanglantes soient dans des lieux isolés et hors l’enceinte des villes, bourgs ou villages.

3) Que jamais leur sang ne coule dans les rues ou places publiques, soit pour les faire servir aux aliments, soit pour les mutiler, et qu’à cet effet les traiteurs, charcutiers, aubergistes et tous autres, même pour leur usage, ne puissent saigner en public des volatiles et tous animaux quelconques, mais qu’ils soient tenus de le faire dans des lieux retirés de leurs maisons.

4) Que tous ceux qui approvisionnent les marchés, au moins pour ce qui regarde les animaux écorchés, ne puissent le faire dans des voitures découvertes ou à dos d’homme ou de cheval, sans une enveloppe très propre, spectacle dégoûtant que l’on trouve dans la plupart des petites villes.

5) Que les marchés ou boutiques soient fermées autant que possible et toujours munis de linges renouvelés dès qu’ils deviennent sanguinolents.

6) Que la police ne souffre, ce qui n’est que trop fréquent, aucun cadavre d’animaux laissés morts ou écorchés dans les rues.

7) Enfin, que dans les maisons d’éducation on prenne le plus grand soin pour ne jamais faire couler le sang d’animaux en présence des élèves, et qu’on ne leur permette sous aucun prétexte de divaguer dans les cuisines et d’associer à leurs yeux des traitements barbares envers des animaux quelconques.

Ces mesures dont quelques unes même <…> à la sûreté et à la salubrité publiques nous ont parues les seules au pouvoir du législateur. Mais pour les rendre plus complètes on pourrait y ajouter une instruction aux pères de famille en grand nombre, dont les enfants ne peuvent fréquenter les écoles qu’à titre d’externes, sur l’importance de cette partie de l’éducation. On pourrait même engager les professeurs de morale religieuse à faire entrer cette instruction dans leurs leçons publiques. Avec toutes ces précautions l’homme atteindrait l’adolescence ayant le moins d’idées possibles sur les traitements barbares exercés envers les animaux, et dès qu’il n’aura pas eu dans l’enfance, ses idées distinctes que lui auraient donné l’image du sang versé, encore bien que la curiosité naturelle fit naître souvent des questions et des réponses que nous supposons même satisfaisantes, l’on peut assurer que celles-ci seront presque sans effets […].

P. 23/24/25. N’a-t-on pas vu les plus braves donner des larmes au théâtre sanglant de leur victoire ? Qui ne sait pas que le soldat est capable de sensibilité envers des ennemis qui ne le sont que dans la mêlée.

Mais ce serait de répéter des faits bien connus et nous nous contenterons d’ajouter qu’à l’époque la plus désastreuse de la Révolution, l’humanité presque bannie de province en province, ne trouva d’asyle [sic] assuré qu’au milieu des armées.

L’on ne peut surtout méconnaitre ce bienfait lorsque l’on contemple le bras généreux qui déchira son voile funèbre. Elle n’est donc pas incompatible avec les malheurs de la guerre.

Si le législateur doit redoubler d’efforts pour ramener les mœurs à un meilleur état.

C’est surtout lorsque une grande crise politique les a bouleversées, a enfanté la guerre civile, ce monstre affreux qui ne traine à sa suite que des victimes et des bourreaux, qui n’offre sur ses sombres bannières que cette inscription féroce : « l’homme verse le sang de l’homme avec satisfaction ». C’est surtout lorsque chez un peuple naturellement doux l’on a fait couler confondus et le sang innocent et celui des plus grands criminels, lorsqu’enfin ce mélange barbare a promené ses flots dans les coins les plus reculés.

On ne peut se le dissimuler : l’on ne voit pas impunément couler le sang, et puisque nos habitudes ou les exemples fréquents ont tant d’empire sur nos actions, l’on peut assurer qu’une multitude de crimes ne sont dus qu’à la perte des sentiments d’humanité, celui des sociétés plus puissant que toutes lois pénales. Certes, notre code est assez volumineux et cependant l’on a vu les plus vils scélérats monter sur l’échafaud avec le calme de l’innocence opprimée. Tout l’apparat du supplice ne pouvait réveiller en eux les remords trop longtemps tenus endormis par la longue habitude des tortures dont ils avaient été les ministres.

Oui, c’est parce que l’on a beaucoup versé de sang, parce que l’on a trop longtemps multiplié les exemples de barbarie qu’il est plus pressant d’en détruire jusqu’aux moindres images.

Ce serait peut-être ici le cas d’examiner l’influence des traitements que la société paraît en droit d’exercer contre celui de ses membres qui a violé le pacte. Mais la question doit-elle s’étendre à tout le règne animal ? Encore bien que l’homme en occupe le premier rang, nous n’avons pas cru que l’énoncé fut assez précis pour le comprendre, et il nous a paru même éloigné de ce sens.

S’il en était autrement, nous avouerions notre insuffisance dans une matière traitée par des hommes justement célèbres, et nous n’aurions pas hasardé cet essai déjà trop téméraire.

Cependant nous oserons encore le terminer par quelques réflexions sur les supplices, mais sans nous jeter dans des discussions de principe ou de droit, qui seraient au dessus de nos forces.

La première idée qui se présente à l’homme sensible, au récit d’une action barbare, est un jugement spontané qui ferait subir au criminel le traitement affreux qu’il a exercé sur son semblable. L’imagination se refuse tellement aux détails de certains forfaits que dans le délire de sa sensibilité sur le théâtre même du crime, cet homme ne trouverait pas de tortures assez rigoureuses pour en tirer vengeance. […]

P. 26/27. Les images de l’action barbare n’existent plus ; celui qui en fut l’objet, qui fut déchiré en cent façons est depuis longtemps dans la tombe. Déjà les larmes de ses proches sont tarées, déjà l’intérêt, ce bas sentiment qui comprime jusqu’aux plus douces affections de la nature, ne fait plus entendre qu’un faible cri de vengeance, et à peine le souvenir des détails du crime, presque entièrement ignorés par la multitude, s’est-il conservé chez quelques âmes sensibles. C’est dans cet état que l’on offrirait aux regards de celles-ci, toujours avides de spectacles, le corps du scélérat convaincu pour être déchiré avec méthode, mutilé, torturé, comme il a fait lui même, par un homme de sang froid.

Oh ! Le sang se glace dans ses canaux et l’on peut assurer que les personnes sensibles n’assisteraient pas à cette exécution, il ne pourrait y rester que ces êtres malheureux, grossiers par éducation et par des habitudes plus ou moins dures. Eh ! bien dirait-on dans ce cas que la loi eut rempli son double but de punir et d’effrayer par l’exemple ? Non, sans doute ! Elle n’aurait produit tout stupeur dans ceux qui auraient frémi d’horreur, que cette réaction morale qui donne lieu à la pitié.

Mais ce sentiment tout en faveur du condamné, serait dirigé contre la barbarie des lois, et l’on pourrait peut-être assurer qu’elle n’aurait fait qu’endurcir encore les mœurs de ceux qui auraient pu supporter la longue scène de l’échafaud.

Tout ce que nous avons dit au sujet des animaux vient à l’appui de ce raisonnement et nous pourrions faire cette hypothèse : que pendant plusieurs jours, ou à des intervalles très courts, on soit dans le cas d’exposer aux regard d’une cité qui même ait des mœurs douces, l’affreux tableau des plus cruels supplices, elle se familiarisera insensiblement avec la barbarie. Les images lui en inspirant successivement une aversion plus légère, se convertiraientt pour elle en spectacle, finiront par la démoraliser entièrement et elle deviendrait le berceau de tous les crimes. C’est une triste expérience de l’espèce humaine et l’on en trouverait peut-être l’application dans les annales modernes. […].

P. 28/29. Si cette morale plus saine n’a pu faire sentir encore ses bienfaits, si depuis qu’elle a changé le code pénal, on n’a pu s’apercevoir de quelque amélioration, mais bien au contraire de désordres plus nombreux, il paraît injuste d’en récuser la morale. L’influence puissante d’une longue guerre civile sur les mœurs a des effets incalculables, indépendamment des autres causes de démoralisation qui sont venues s’y joindre ; et, sous tous ces rapports, ce serait une erreur grossière d’établir sur l’état actuel de la société la nécessité de supplicier plus sévèrement pour remédier au mal.

Nous avancerons peut-être un paradoxe ; mais que l’on s’occupe sérieusement de l’éducation, que l’on ne néglige rien pour recomposer les mœurs et, lorsque les hommes qui se chargèrent des rôles barbares sur la grande scène politique auront payé leur tribut à la nature, espérons que la science des mœurs, cultivée de plus en plus, aidée d’ailleurs des idées religieuses, procurera au législateur le moyen de réviser le code pénal et de se mettre à portée de résoudre la grande question de l’exemple terrible. Fasse le ciel qu’elle lui permette, un jour, d’en offrir au malheureux qui aura violé la foi du Contrat Social, que la cigüe donnée par l’ingratitude au plus vertueux des hommes !