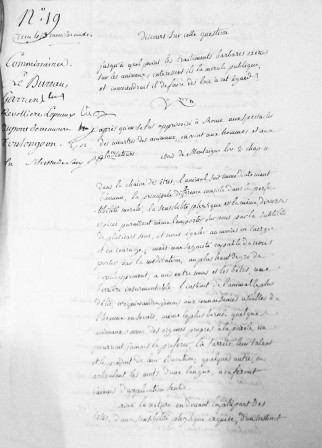

reçu le 13 messidor an. XI Commissaires. Le Bureau, Garran, Révellière-Lépeaux, Dupont de l’Eure, Toulongeau. Lu Silvestre de Sacy

Après qu’on se fut apprivoisé à Rome aux spectacles des meurtres des animaux, on vint aux hommes et aux gladiateurs.

Essais de Montaigne, liv. 2, chap. II

Dans la chaîne des êtres, l’animal suit immédiatement l’homme, la principale différence consiste dans la perfectibilité morale, la sensibilité physique est la même, diverses espèces paraissent même l’emporter sur nous par la subtilité de plusieurs sens, et nous égaler au moins en énergie et en courage; mais une sagacité capable de nous porter par la méditation, au plus haut degré de développement, a mis entre nous et les bêtes une barrière insurmontable. L’instinct de l’animal le plus délié, n’équivaudra jamais aux connaissances usuelles de l’homme en société, même le plus borné. Quelques animaux avec des organes propres à la parole, ne pourront jamais la proférer, là s’arrête leur talent et le produit de leur éducation; quelques autres, en articulant les mots d’une langue, n’en feront jamais d’application sentie.

Ainsi la nature en dotant la plupart des bêtes, d’une sensibilité physique exquise, d’un instinct, [2] d’une raison sensitive, plus sûrs souvent que notre intelligence, y a posé des bornes qu’ils ne peuvent franchir. Telle est peut-être l’unique cause de la supériorité de l’homme sur l’animal ; du reste, celui-ci est aussi parfait qu’il peut l’être dans son organisation, et c’est encore une des merveilles de la nature, qu’avec les mêmes moyens elle ait pu faire des êtres aussi dissemblables.

Loin de nous enorgueillir de l’avantage que notre faculté de réfléchir et de comparer, nous donne sur les animaux, admirons avec reconnaissance l’attention bienfaisante de l’Auteur commun qui, en donnant à ceux qu’il a destinés apparemment à nous servir, toutes les qualités qui pouvaient nous être utiles, les a privés d’un discernement dont ils pouvaient se passer dans leur état primitif, et qui nous eût été funeste dans leur domesticité.

Un degré de plus d’intelligence dans le chien et il devenait imitateur dangereux ; il eut pris le raffinement de nos passions ; en réfléchissant sur sa condition, il se serait souvent lassé d’un service mal récompensé ; il eut pu former dans son espèce des associations indépendantes et dangereuses pour les nôtres ; au lieu d’être notre compagnon dans nos conquêtes sur les autres animaux, il eut pu devenir un rival dangereux. Quels ravages ne font pas dans nos bergeries et nos basses-cours, les deux familles les plus voisines du chien, les loups et les renards !

Cette augmentation d’intelligence, l’eut même exposé dans son service habituel de confiance, à des tentations dangereuses ; sensible au froid, eût-il laissé [3] finir tranquillement le feu de son maitre, quand souvent il lui serait si facile de l’entretenir avec le bois qui se trouve à sa portée.

Avez-vous à voyager dans la saison la plus rigoureuse, par le temps le plus fâcheux, à l’heure la plus indue ? D’un geste, d’un mot votre chien est prêt : il vous devine d’avance, il donne l’alerte, il court au cheval, et par ses accents et ses caresses, il semble l’encourager au service du maitre commun, le coursier est moins expressif, mais il obéit.

Supposez-leur quelque réflexion, le chien refusera de quitter sa hutte et le cheval son écurie, aussi mal à propos ; celui-ci aura bien assez d’instinct pour démêler à travers des sentiers écartés et peu battus, le chemin qu’il a tenu longtemps avant, pour se rendre avec vous à certain logis ; si vous le laissez faire, il vous y mènera droit. Indiquez-vous une autre route ? Il ne résiste à vos ordres qu’autant qu’il le faut, pour vous faire sentir, que si vous voulez gagner le gîte qu’il connait, il n’en est pas de meilleure que celle qu’il désigne.

Que faut-il de plus, ò homme, à ces deux aimables êtres pour se concilier ta bienveillance ? L’un te porte ou te traîne avec docilité, il oublie quand il pourrait se venger, les mauvais traitements qu’il reçut de toi pour le façonner à ton joug, et ceux auxquels l’exposent les moindres écarts. Sous ta main, il franchit tout, il partage ton ardeur et tes dangers, à la chasse et aux combats, il laboure tes champs et dessert tes maisons, et souvent il ne met d’autres bornes à son dévouement, que [4] celles que la nature a mises elle-même à ses forces et à son existence.

L’autre est ton ami inséparable, il garde tes troupeaux et ta demeure, il te défend contre son espèce comme contre la tienne, il prodigue sa vie pour t’asservir tout ce qui respire et dans les angoisses de la mort, il se trouve assez payé d’une caresse, d’un coup d’œil, il se console difficilement de ton absence, il expire de joie en te revoyant et de douleur sur ta tombe. S’ils te surpassent en quelques points, c’est uniquement en ton profit ; c’est moins pour eux que pour toi, qu’ils semblent exister.

Il est d’autres serviteurs qui, avec des qualités moins brillantes, ne laissent pas d’avoir des droits à ta bienveillance ; pourrais-tu oublier les pénibles travaux du bœuf et les riches dons de sa compagne ? Cette tendre sollicitude de la chèvre qui grimpant légèrement et avec précaution sur le berceau de ton fils, vient remplacer sa mère et lui offrir les doux trésors de sa mamelle ; elle ne se fait point attendre à l’heure convenue ; elle-même l’annonce ou la devance par ses cris empressés.

Et cet autre humble domestique, si patient et pourtant si déprisé, mais si bien vengé par une plume éloquente : c’est à elle qu’il appartient de peindre l’intelligence et le zèle de l’éléphant, sa fierté, sa pudeur ; la marche infatigable du chameau et ses longues abstinences.

La docilité, le zèle et la patience de tous ses bons valets toujours à nos ordres, qui ne paraissent quelques fois y répugner, que faute de les comprendre, ne devraient [5] leur attirer en retour de services si constants et si variés, que des égards et de la reconnaissance.

C’est ainsi qu’un cocher doux et tranquille conduisait ses chevaux sans fouet au (ou) jurement, les dirigeant beaucoup mieux de ses gestes modérés et de ses paroles affectueuses, que ces guides turbulents, qui à force de bruit et de brusqueries, leur font perdre tête, et finissent par les rendre rétifs ou méchants[1].

C’est ainsi que quelques honnêtes cultivateurs, après avoir traité avec bonté les compagnons de leurs travaux, leurs assurent en récompense de leurs longs services, une retraite douce et à quelques-uns même, une mort paisible.

A Agrigente, lorsque les chevaux étaient devenus vieux et incapables de servir, on en prenait le plus grand soin le reste de leur vie et on leur fournissait toutes les commodités[2]. On allait même jusqu’à rendre des honneurs funéraires à ceux d’entre eux qui avaient souvent été victorieux dans les jeux olympiques et plus d’une fois on éleva à leur mémoire de superbes monuments en forme de sépulcres. Ainsi en usa Cimon l’Athénien pour des juments qui lui avaient fait remporter trois fois le prix de la course. Le chien de Xanthippe donna son nom au promontoire où son maitre le fit enterrer. Athènes voulut que les mules employées à la construction d’un de ses temples, restassent libres et pussent paître indistinctement partout et le plus fameux des conquérants pour immortaliser le fier coursier qui l’enleva du milieu de ses ennemis, ordonna [6] qu’une des villes de l’Inde s’appellerait Bucéphalie.

Beaumont nous dit que les Mahométans ont dans leurs principales villes des hôpitaux pour les chiens infirmes, et Tournefort assure que plusieurs leur lèguent des pensions et payent des personnes chargées d’exécuter leurs intentions, après leur mort.

Je ne parlerai point des égards qu’on a pour tous les êtres vivants parmi les peuples qui croient à la métempsycose. J’observerai seulement que ces nations peut-être plus simples et plus près de la nature que nous, sont loin de regarder des êtres qui ont tant d’analogie avec nous, comme de pures machines.

Sur quoi est donc fondé ce système de brutalité que la plupart se permette avec les animaux ? On dirait qu’ils les regardent comme des automates peu sensibles ; qu’ils les étudient de bonne foi et sans prévention, qu’ils interrogent ceux qui les voient de plus près, les soignent et les aiment, enfin qu’ils se mettent un instant à la place de la plupart des bêtes et qu’ils décident si avec leur organisation, ils pourraient beaucoup plus. Qu’ils démentent l’histoire des faits étonnants de l’éléphant, du chien, du castor, du singe et même du cheval[3] ?

Qu’ils nient la prudence journalière, la finesse et l’excessive circonspection du chat, qu’on a peut-être calomnié sous le rapport de l’attachement[4]. Et pour tout dire en un mot, qu’ils révoquent en doute la tendresse et les soins ineffables des mères pour leurs petits, dans toutes les espèces.

[7] Je sais que plusieurs grands philosophes ont soutenu que les bêtes n’avaient ni idées ni volontés, mais beaucoup d’autres ont appuyé de fortes raisons le système contraire ; et qui peut se dissimuler que l’histoire de la philosophie est en même temps celle de toutes les erreurs ! On a nié le mouvement et l’existence des corps et les théories les plus célèbres, les plus accréditées pendant plusieurs siècles, ont été ruinées par d’autres qui n’ont pas eu un meilleur sort.

Si les actions des animaux n’étaient réellement que le résultat d’un mouvement machinal, varié à l’infini dans ses combinaisons, elles n’en seraient que plus étonnantes et beaucoup moins aisées à expliquer et à concevoir que la lueur d’intelligence qu’on s’obstine à leur refuser ; et ne serait-on pas fondé à répondre à ceux qui, par des explications forcées et déraisonnables, prétendent attribuer à un pur mécanisme tout ce que font les bêtes, qu’on pourrait en dire autant de toutes les actions humaines, si nous n’avions la conscience du sentiment intérieur et libre qui les dirige ?

Qui apprend à l’hirondelle à quitter nos climats aux approches de la bise ? Qui dessine si artistement son nid suivant les différents angles où elle l’établit ? Quelle est la boussole qui la dirige dans les plaines de l’air et la ramène aux mêmes époques à travers d’immenses régions aux toits où elle prit naissance ? Qui la rend si sensible aux malheurs de sa compagne, dont un orage ou une main cruelle a détruit l’innocente arrivée[5] ?

Si ce n’est pas instinct, ou pour mieux dire une sorte d’entendement, c’est donc le doigt de la providence elle-même, qui trace son chemin et contourne la maison où elle va déposer le fruit de ses amours, mais n’est-il pas plus simple d’avouer qu’il lui a [8] été donné la connaissance nécessaire pour opérer tous ces phénomènes et que ce n’est pas sans quelque prévoyance qu’elle dispose sa jeune famille au grand voyage par des vols et des tournées plus longues qu’à l’ordinaire[6].

Quel que soit le principe des actions des bêtes, il commande notre admiration et nous porte à cette douce méditation qui dispose si bien l’âme au sentiment que nous appelons l’humanité pour nous et que nous nommerons bonté envers les compagnons qui nous ont été donnés pour tirer le meilleur parti de la commune habitation.

Pour justifier ou du moins excuser les mauvaises traitements qu’on leur fait souffrir, voudrait- on attaquer la parfaite analogie qui existe évidemment entre leur sensibilité et la nôtre ? Les mêmes causes ne doivent-elles pas produire à quelques nuances près les mêmes effets ? Il est vrai que dans l’homme, les traits de la douleur peuvent être acérés par sa prévoyance, par l’image affreuse que lui présentent toujours de son inévitable fin, les symptômes de toute maladie grave, par la présence, le mépris et la haine d’un ennemi dont la main a fait la plaie, par l’imagination et même les préjugés.

Mais si le sentiment moral aggrave quelques fois dans l’homme la sensibilité physique, combien de fois aussi n’en adoucit-il pas les traits les plus poignants ?

Ainsi un ancien philosophe, dans les accès les plus violents de la goutte, s’écriait en l’honneur de sa secte, qu’elle n’était point un mal ; Scarron, en proie aux maux les plus aigus et les plus invétérés, conservait son imperturbable gaité ; ainsi Scevola, d’un courage plus qu’humain, brulait son poignet dans un brasier ardent pour épouvanter l’ennemi de sa patrie ; et l’on voit souvent par un effet contraire, des hommes d’un physique sain atteints d’un de ses poids si violents ou d’un [9] ennui si profond, qu’eux-mêmes d’une main furieuse, tranchent le fil de leurs jours.

Les animaux ne paraissent guères susceptibles de braver la douleur dans leur état habituel, peu d’entre eux la supportent avec calme.

Si quelques-uns sont sensibles au dédain, s’il en est même, d’après de nombreuses relations, qui sont tellement affectés de la perte de leur liberté qu’ils renoncent au besoin le plus impérieux comme le plus doux de la nature[7], nous pouvons conclure, par une induction si naturelle, que leur douleur physique doit, suivant les impressions du sens intérieur, leur paraître plus ou moins supportable.

Il résulte de tout ceci, que dans les animaux dont la conformation ressemble à la nôtre ou en diffère peu, la sensibilité physique doit être la même ou à peu de chose près, que si la pensée paraît capable par son influence, d’en modifier, d’en émousser ou aggraver les effets ; il doit en être ainsi dans la même proportion pour les animaux susceptibles d’affections morales, que dans cette supposition, il n’y a pas de raison pour que la douleur physique dans les bêtes ou leurs peines morales soient moindres que celles que nous éprouvons dans des circonstances pareilles* (que s’il en est pour qui n’existe pas d’affections morales, c’est une raison de plus pour ménager la seule sensibilité dont elles soient susceptibles). Comment pallier alors tous les actes de violence qui ne sont pas nécessités par la défense naturelle, ou la force des choses qui semble nous autoriser à soutenir notre existence aux dépens de la leur ?

De là suit la distinction entre les animaux qui sont avec nous en état de guerre ou que la nature parait avoir destitué à nous servir d’aliments, et ceux qu’elle nous a donnés pour nous assister dans nos travaux et nos plaisirs. Dans le premier cas, nous ne devons faire que ce qui est strictement nécessaire pour les subjuguer, les réduire à l’impuissance de nous nuire ou remplir les vues de la nature ; dans le second, ce sont des élèves, des amis, des serviteurs, auprès de qui la douceur et la patience réussissant presque toujours plus sûrement que les brusqueries et la dureté, nous devons nous abstenir de toute violence inutile et, en effet quand un animal né notre ennemi, est enfermé et enchainé, ne serait-il pas d’un insensé de le tourmenter ? Quand il nous est soumis et qu’il emploie à nous servir et nous complaire, toutes les facultés qui lui ont été départies, ne serait-ce pas joindre [10] l’ingratitude et la barbarie, à la démence ? N’est-il pas à présumer qu’un être soi-disant raisonnable qui, sans un sujet grave déchire à coups de fouet son chien ou son cheval, ferait le même sort à ses semblables sans une loi répressive ? Cet individu est méchant, le mal qu’il fait est le même quant à la sensibilité physique que celui qu’il éprouverait lui-même ; celui qui voit de sang-froid ou avec une joie barbare, un malheureux animal expirant sous les coups, qui accoutume ses yeux cruels à voir couler le sang, est un être féroce dont le cœur de fer est à l’épreuve de ce sentiment délicieux, de la miséricorde et de la pitié.

Comment un pareil homme, assez endurci pour entendre sans la moindre émotion, les gémissements d’une innocente bête enlevée impitoyablement à sa famille naissante, aurait-il auprès de la sienne dans des contrariétés inséparables de la vie, tous les égards qu’elle mérite ? Aussi les scélérats pour se délivrer de cette importune pitié, scellent-ils leurs complots homicides au milieu de libation de sang. Le courage des bêtes ressemble tant à celui des hommes que l’un semble mener à l’autre ? C’est pour cette raison que dans certains pays, les bouchers sont flétris et leur témoignage rejeté en justice et que souvent, on en a appelé pour suppléer aux bourreaux. …

Qu’un peuple sauvage et guerrier qui ne s’établissait que par la rapine, la violence et les conquêtes, fit ses délices du spectacle d’animaux se déchirant les uns les autres, dans une arène sanglante ; qu’il y mêlât des hommes ; c’était un tableau raccourci des horreurs de la guerre, qu’il aimait à se retracer et à exposer aux regards de sa farouche jeunesse. Mais aujourd’hui que la tactique, le génie militaire et les armes à feu décident presque toujours de la victoire, ce genre de combats ne trouverait aucun prétexte plausible, il ne pourrait plaire qu’à des hommes vils, grossiers, dégradés et avides de spectacles. Quels fruits pourrait-on en recueillir, sinon de familiariser le peuple [11] avec ces images sanglantes, et de faire naître ou développer en lui un goût de sang et de domination, destructif de cette douce compassion conservatrice et protectrice de tous les être animés, de cet amour de paix et de concorde si nécessaires à l’harmonie sociale ; ou bien encore de faire revivre et autoriser en quelque sorte ce préjugé barbare qui avait placé l’honneur dans des duels meurtriers, où par une confusion de toutes les idées du juste et de l’injuste, le hasard où l’adresse décidait de la vie des combattants et faisait souvent triompher l’agresseur de l’offensé.

Si de pareils actes de férocité ravalent l’homme au niveau du tigre et de la panthère, s’il est injuste de maltraiter ou de faire déchirer entre elles des bêtes dont vous n’avez plus rien à craindre, ou à qui vous devez beaucoup ; si même pour l’ordinaire, cette barbarie décale une âme lâche autant que cruelle, et tend à l’abrutir en effaçant le penchant qu’elle avait reçu en naissant, à la commisération et à la bienveillance. S’il y a rapport parfait entre les sensations de l’homme et celles de l’animal, si celui qui s’habitue à maltraiter et à tourmenter un être vivant qui lui donne des marques d’une vive douleur, est par cela même plus disposé à exercer les mêmes cruautés avec le même plaisir ou la même indifférence sur son semblable, n’est-il pas du danger le plus imminent, de provoquer ou de favoriser d’aussi funestes dispositions, qui n’attendront pour éclater que la première occasion ou le plus léger motif, et dont l’exemple sera pernicieux pour tout être irascible et surtout pour une jeunesse ardente à saisir tout ce qui peut donner ressort à ses passions impérieuses ?

Si l’on peut conclure de tout ce que nous avons dit, que les traitements barbares exercés sur les animaux intéressent la morale publique dans le sens le plus étendu, par les effets qui s’ensuivent ; on peut poser en principe que le magistrat doit porter un statut prohibitif, de tout combat d’animaux, de tou spectacle et acte publique, dans lesquels, excités les uns contre les autres, ou victimes de mauvais traitements, sans autre but que de satisfaire une vaine curiosité, ils offriraient aux citoyens des scènes dégoûtantes dont nous avons déduit les conséquences.

Il me reste à examiner si la loi ne pourrait pas étendre [12] ses dispositions jusque sur la conduite privée des citoyens avec leurs animaux domestiques, quand elle paraîtrait dépasser de justes mesures, ou si au moins ce ne devrait pas être le sujet d’un précepte d’éducation, confirmé par la morale et sanctionné par les dogmes religieux ?...

S’il est intéressant pour l’ordre social de tendre sans cesse à alimenter cette douce et céleste pitié qui fut accordée à la terre pour lier tous les êtres sensibles, pour un commerce de consolations et de bienfaits, avec quelle attention ne devrait-on pas exprimer tout ce qui tend à l’attiédir, et inspirer avec les premiers principes de l’éducation, ce sentiment de bonté et de compassion pour tout ce qu’il inspire, en plaignant notre condition d’en avoir tant à combattre et à exterminer d’animaux qui nous sont nuisibles, ou dont nous sommes contraints de nous nourrir.

De froids raisonneurs, à qui la nature avait sans doute oublié de faire un cœur sensible, ont soutenu que la pitié n’était qu’un sentiment de retour sur nous-mêmes, en nous identifiant avec l’être souffrant ; mais on a très bien répondu que c’est un mouvement spontané, une vraie passion, que les individus sentent presque toujours d’autant plus vivement, qu’ils sont moins capables de ce retour sur eux-mêmes, tels sont les enfants et autres personnes les moins susceptibles de réfléchir. Et malheur à qui n’éprouve pas les émotions de ce précieux sentiment, émané du Père commun de tous les êtres !

Chez un peuple dont les mœurs seraient douces, on ne supposerait même pas la nécessité d’une loi pour arrêter ou punir les mauvais procédés envers les animaux ; chez une nation grossière ou cruelle, elle serait illusoire. Qu’aura donc à faire le législateur ? Comment atteindre l’homme dans les rapports avec l’animal, sans empiéter sur sa liberté ou gêner son industrie ?

Quand on a vu des républiques donner à leurs citoyens le droit de vie et de mort sur leurs esclaves[8] (et même sur leurs enfants) ; quand, par un code particulier, on a limité dans nos colonies l’immense pouvoir du [13] maitre sur ses nègres, aux traitements seuls dont la mort peut s’ensuivre, et qu’il n’y a guère que ce cas qui puisse donner à l’esclave droit à la vindicte publique, quelles règles établira-t-on entre l’homme et la bête ? Celle-ci n’aura aucun moyen de plainte et de réclamation ; qui sera son appui, son défenseur ? Un homme brutal traitera durement tous les animaux qui seront sous sa verge tyrannique, mais il n’y a guère qu’un insensé qui puisse, sans un motif grave, les exterminer ou les blesser mortellement. On a vu des cavaliers dans un mouvement de colère tuer les chevaux indomptables ; des jeunes gens dans l’ardeur de la chasse tirer sur des chiens indociles. Celui qui sera porté contre eux serait-il plus puissant que le regret et la perte que leur cause la privation d’un beau cheval ou d’un chien de prix qu’ils chérissaient ? Qui serait l’accusateur qui prouvera le délit ? Quelle sera la peine ? Si elle n’est que pécuniaire, elle n’arrêtera pas l’homme bouillant, capable de pareils excès, une peine afflictive répugnerait trop à nos mœurs, elle ne peut avoir lieu que sous les empires despotiques, où l’on ne connait guère le prix d’un homme, encore moins le respect et les égards dus au titre de citoyen.

C’est à l’éducation, aux conseils de la morale et des religions, à faire connaître le mérite de la douceur et de la modération pour des êtres à qui nous devons d’autant plus d’attention dans la domesticité, qu’ils semblent remis à notre entière discrétion, qui n’ont d’autre défense que la soumission, d’autres moyens d’améliorer leur condition que la persévérance et le dévouement dans leur service ; c’est dans le cœur de l’homme sensible et reconnaissant qu’est écrit leur code ; enfants du même Auteur, ils sont sortis de ses mains aussi libres que nous, et si l’homme devait être leur roi, il doit l’être comme un bon père, et non à la manière des tyrans.

Notes:

[1] Un de mes amis très digne de foi et vrai philosophe m’a assuré avoir connu ce cocher, qui en ne parlant jamais à ses chevaux qu’avec douceur et en les appelant que par des noms affectueux, en faisait ce qu’il voulait sans les frapper.

[2] Voir Pline et Timée.

[3] Tout le monde a connu le trait de ces deux chevaux qui pendant plusieurs mois en nourrissaient au milieu d’eux, un vieux dont les dents étaient usées en lui mâchant son foin et lui broyant son avoine. Voir Les observ. milit de M. de la Boussannelle, capitaine de cavalerie, imprimées à Paris, en 1760. Il n’est pas rare de voir au même cavalier, des chevaux pousser de l’avoine et du foin aux voisins qui en manquent.

[4] Cette réflexion qui m’a échappée sur le chat, est pour affaiblir la prévention qui règne généralement sur son peu d’attachement et lui attire une espèce d’aversion peu fondée. J’ai vu deux femelles avoir l’une pour l’autre une amitié constante, qu’on me passe l’expression, elles se portaient des soins assidus et les plus délicats, se servant mutuellement de nourrice et de garde pour leurs petits, partageant du meilleur accord les rétributions ou le butin qui leur survenait, il est vrai que l’une était la mère de l’autre ; un de mes amis m’a attesté avoir vu la même chose. J’ai été témoin qu’un chat élevé par un jeune enfant qui en prenait un soin particulier a manifesté en son absence les plus vifs regrets, le cherchant dans tous les endroits où il avait coutume de le voir et le demandant continuellement par ses cris, au point que, refusant toute nourriture, il a fini par périr de faim et de chagrin sur le lit même de son petit bienfaiteur, plusieurs domestiques ont été frappés de ces particularités et les attesteraient.

[5] Les hirondelles ne sont pas les seules qui s’assemblent aux cris de leur compagnes à qu’il est arrivé quelque désastre; beaucoup d’animaux se rendent au cri d’alarme de leur semblables et cherchent même à les défendre contre ceux qui les attaquent.

[6] Voir Buffon, Desc. Gen. Sur la nature des oiseaux. Combien de prodiges d’adresse, d’industrie, d’intelligence et de prévoyance dans l’histoire de ce vil insecte (l’araignée) et de toutes ces familles innombrables de chenilles ? Voir Beaumort, Dict. d’Hist. nat.

[7] Quelques journaux avaient annoncé que les deux éléphantes qui étaient [15] à la ménagerie du jardin des plantes, s’étaient accouplées. Si le fait est vrai ce serait une exception inconnue dans les relations sur ces animaux.

[8] Chacun se rappelle qu’à Sparte un enfant fut condamné à mort pour avoir crevé les yeux à un oiseau.