[(1)]

Envoyé de Draguignan Dep. Du Var Le 30 Prairial Commissaires. Le Bureau, Garran, Révellière-Lépeaux, Dupont de l’Eure, Toulongeau. Lu Silvestre de Sacy

[(2)] Hominum natura maxime inimica crudelitas est

Cic. Off. L. III ch. II

[(3)] Avertissement

J’ai supprimé dans cette copie des notes que j’ose croire pouvoir être de quelque intérêt pour le commun des lecteurs, mais qui n’auraient présenté à mes juges que des traits et des passages qu’ils connaissent au moins aussi bien que moi, ou des réflexions que le texte fera naître aisément chez des personnes aussi pénétrantes. Je les supplie d’excuser dans ce manuscrit des ratures que je n’ai pu éviter, quelques peines que j’ai prises pour qu’il en fût exempt.

[(4)]

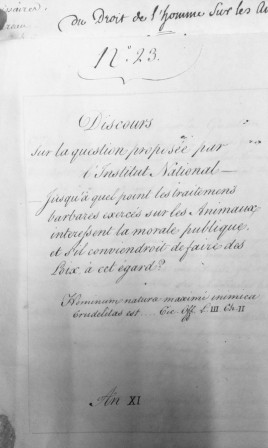

Discours

Sur la question proposée par l’Institut National

Jusqu’à quel point les traitements barbares exercés sur les animaux intéressent la morale publique et s’il conviendrait de faire des lois à cet égard ?

Hominum natura maxime inimica crudelitas est… Cic. Off. L. III ch. II

An XI

[1] Discours sur la question proposée par l’Institut National :

Jusqu’à quel point les traitements barbares exercés sur les animaux intéressent la morale publique et s’il conviendrait de faire des lois à cet égard ?

Au seul énoncé de la question que j’ai la hardiesse, ou peut-être la témérité, de vouloir résoudre on reconnaît une société qui réunit des talents et les vertus des Académies les plus célèbres, et qui sortie de leurs ruines, semble destinée à les surpasser. Sans cesse occupée d’éclaircir les esprits, d’adoucir les mœurs, elle paraît avoir conçu le noble dessein de porter l’homme au plus haut degré de perfection que ses facultés lui permettent d’atteindre.

Sans doute le plus sûr moyen de l’y conduire est de combattre dans son cœur les dispositions cruelles et nuisibles, et d’y développer tous les germes d’une bonté généreuse, et d’une bienveillance universelle.

[2] Les traitements barbares exercés sur les animaux sont un des plus sûr indices d’un naturel malin et pervers : il était digne d’une assemblée de philosophes d’exciter l’attention publique sur nos devoirs envers des créatures vivantes et sensibles que le Ciel établit sur la terre pour en jouir avec nous, et pour en être l’ornement par l’agréable variété de leurs formes, de leurs habitudes, et de leurs mœurs.

Toutes celles que l’agilité, la force, ou un instinct féroce et sauvage, n’ont point dérobées à notre pouvoir, sont devenues pour nous des utiles auxiliaires, des serviteurs pleins de zèle ; fallait-il encore en faire des victimes et devions-nous en être les oppresseurs et les tyrans ?

Je prouverai que nous ne saurions nous conduire ainsi sans que notre espèce elle-même se détériore et se dégrade : et j’examinerai si les cœurs de ce genre ne doivent point entrer en considération dans le système législatif des peuples ?

Je connais le prix de la gloire quand elle est distribuée par les sages et je sens tout ce que promet de flatteur une couronne qui déjà honore ceux mêmes qui l’ont offerte ; mais je n’en éprouve pas [3] moins que la satisfaction intérieure de concourir à des vues utiles et l’espoir d’attacher quelque intérêt à des vérités importantes, seront toujours la plus douce récompense et les vrais lauriers du moraliste et du Citoyen.

Première partie

Quel trait d’une puissance immortelle que la création des Animaux ! Que de prodiges, un seul instant, un seul mot fit éclore ! Avec quelle satisfaction, l’Auteur de l’univers dut voir sortir tout à coup du néant ces êtres innombrables auxquels un simple acte de sa pensée venait de donner le mouvement et la vie ! Les oiseaux fendant d’une voie encore timide les vastes champs de l’air et saluant de leurs premiers accents, le Père de la nature ; les troupeaux dont les voix discordantes semblent former pour Lui un concert de louanges, et qui bondissent de joie dans l’herbe savoureuse y prennent le repas que la terre s’empresse d’offrir à ses nouveaux hôtes.

[4] Les tigres, les lions, et toutes les hordes éparses de bêtes carnassières cherchant au loin leurs antres dans l’épaisseur des forets et soupçonnant déjà leur proie ; les monstres des mers se jouant sur les flots, et levant, en signe, d’hommage, leurs têtes énormes, vers le ciel, tandis que les autres habitants des ondes s’agitent en tous sens pour éprouver leurs forces et reconnaître leur empire ; le reptile essayant le jeu compliqué de ces anneaux, et développant aux feux d’un soleil pur ses formes ondoyantes ; les insectes dont les tribus sans nombre, pressées d’occuper leurs différents domaines, se répandent dans l’atmosphère, planent sur les eaux, s’ensevelissent sous l’herbe, s’insinuent dans le calice des fleurs, et semblent vouloir ne laisser aucun point de la surface du globe où par la finesse de leur instinct, et la merveilleuse délicatesse de leurs organes, ils n’impriment le souvenir de la main divine qui les forma.

Tel et mille fois plus brillant fut le tableau qui s’offrit à l’Eternel, lorsque l’honorant de ses regards, il daigna se montrer content de cette magnifique partie de son ouvrage.

N’était-ce qu’un assemblage d’automates, [5] chef-d’œuvre d’intelligence et d’adresse, une combinaison d’organes purement corporels ? Ou bien les phénomènes les plus intéressants qu’on y observe, supposent-ils nécessairement l’existence d’un agent spirituel, d’un principe destiné de la matière, en un mot de ce que nous appelons des âmes ? C’est la question dont l’école a retenti longtemps et qui même occupa de vrais philosophes ; malheureusement il en a été comme de toutes les recherches métaphysiques du même genre qui n’ont jamais produit que de vaines disputes de mots. Tant de débats et de discussions n’ont pas donné plus de lumières, et ce procès fameux est encore à juger en dernier ressort.

Ce n’est pas ici le lieu de l’instruire de nouveau ; mais ce que je ne puis pas me dispenser de dire et ce qu’on ne peut révoquer en doute, c’est que les animaux furent doués d’un très grand nombre de nos facultés de l’esprit et du cœur. Tous ont des sens ; quelques-uns même en ont de plus parfaits que les nôtres. Tous leur doivent, comme nous, des idées qu’ils combinent souvent d’une manière très subtiles et dont ils tirent des conséquences, en général, fort justes : ils observent, comparent et agissent d’après ses opérations. Plusieurs apprennent assez facilement ce qu’on s’attache [6] à leur enseigner, et l’exécutent avec beaucoup de précision, il en est qui, sans maitres, nous étonnent par leur habileté et leur industrie. On a même conjecturé avec beaucoup de vraisemblance qu’ils ont souvent entre eux un langage fort étendu dont le sens nous échappe. En examinant de près les talents, les vertus et les vices, on s’aperçoit que la vérité nous la possédons dans un degré très supérieur ; mais que le fond et la base en sont les mêmes chez nous et dans les bêtes. Il existe par exemple moins de distance de l’intelligence d’un pâtre à celle de son chien que de l’endettement grossier d’un manœuvre au génie de Newton : mais quand on ne conviendrait pas de cette vérité, peut-on nier, du moins, qu’il n’y ait entre notre nature et celle des Animaux, je ne sais quoi de commun et de sympathique ? D’où viennent les sentiments qu’ils nous inspirent ? Pourquoi partageons-nous involontairement les affections qu’ils éprouvent ? S’ils n’étaient que des automates, ne les verrions-nous pas du même œil dont nous contemplons les chefs-d’œuvre d’un habile Mécanicien ? Cependant, qui a jamais pu les considérer ainsi, dans la pratique ? Nous produisons sur eux, et nous en venons à notre tour, des impressions d’amour et de ressentiment, de satisfaction et de peine. Cette affinité morale qui lie si heureusement notre espèce [7] à toutes les autres est aussi utile qu’incontestable : elle est la source de l’intérêt que nous prenons à leur sort, et dément les subtilités qui réduisent en elles à de simples mouvements organiques, la mémoire, la réflexion et le sentiment.

Il n’y a aucun motif raisonnable d’avilir ces attributs dans les Animaux et quand à la prétention qu’ils furent tous crées uniquement pour nous, elle est, peut-être, encore moins sensée. Dire que tant d’espèces, ou ennemies de la nôtre, ou sans relation avec elles, ou même, dont nous n’avons presqu’aucune connaissance naquirent pour nous seuls, ne serait-ce pas trop ressembler à ceux qui ont regardé longtemps notre planète comme le centre et la cause finale de ces milliers de soleils qui brillent dans la voute des cieux, et après desquels ce Globe n’est qu’un atome ?

L’une et l’autre assertion prouvent l’idée exagérée que nous avons de notre importance, et n’ont d’autre garant que notre vanité ; mais tout doit nous convaincre que plusieurs Animaux formés avec un penchant secret pour l’homme, se porteraient, comme d’eux-mêmes, à lui offrir leurs services ; que ses caresses et ses bons traitements achevèrent de les lui attacher et qu’il s’établit bientôt entre eux des rapports d’utilité [8] réciproque.

Ainsi le chien, né docile, aimant et fidèle, changea volontiers une liberté pleine de dangers contre une sujétion qui ne lui présentait que des douleurs. A l’abri des injures de l’air, exempt de toute crainte, il dormit tranquillement aux pieds de son maitre et fut nourri de ses mains. Protégés et soignés comme lui-même, ses petits le lièrent par des chaînes encore plus fortes à son bienfaiteur. Il voulut partager ses courses, ses fatigues, ses périls. Actif et courageux au dehors, il était encore plus chéri dans l’intérieur de la maison par la sociabilité de son caractère, par ses jeux aimables, et par sa complaisance à se prêter à ceux des enfants. Doué de mille moyens d’exprimer ses sentiments, il n’en négligeait aucun et ils étaient tous intéressants. L’espérance ou la crainte, la tristesse, ou la joie, l’attention ou la surprise se peignaient tour à tour dans ses yeux et dans la variété de ses mouvements. Croyait-il avoir eu le malheur de déplaire ? Son attitude humiliée, sa démarche rampante, prévenaient le reproche et changeaient souvent les menaces mêmes en témoignages d’affection. Le Père du genre humain ne put lui refuser la sienne, et un compagnon si agréable lui parut digne d’être associé pour toujours à sa famille.

[9] C’était une acquisition bien importante ; il ne tarda pas à en faire d’autres. Le Cheval errait en liberté dans les prairies : au sein d’un doux loisir, il paissait avec sa compagne, l’herbe qu’un sol heureux faisait naître sous ses pas : en folâtrant avec elle, ses bonds impétueux, sa course rapide, laissaient encore mieux voir sa beauté naturelle. Son œil vif et brillant, le feu de ses naseaux, l’expression de sa bouche, son front haut et uni, sa tête élevée, espéraient une noble audace et une fierté sans rudesse. Alors qu’avec noblesse son cou était paré d’une crinière épaisse et flottante qu’agitait l’haleine des vents, ses formes fermes et déliées, sa croupe pleine et arrondie, ses jarrets souples et nerveux, tout, dans cet heureux ensemble de grandeur et d’élégance, de force et de grâce, coûta la plus vive attention de l’homme, et le frappa d’admiration. Il n’avait remarqué à ce quadrupède aucune de ces armes terribles qui annoncent le pouvoir, et l’envie de nuire ; il le crut fait pour servir comme il était né pour plaire ; il s’offrit souvent à ses yeux ; et quand, à la suite des longues sécheresses et dans les rigueurs de l’hiver, il le vit brûlant avec peine des (ronces) piquantes et des branches amères, il lui fit présent [10] des herbes qu’il avait amassées ; en même temps, une main caressante se jouait dans ses crins, ou parcourrait sa poitrine et ses flancs.

Déjà touché de reconnaissance, le sensible animal tressaillit de plaisir. Charmé de ce succès l’auteur de la race humaine voulut en faire jouir ses enfants. Il les amena, et les présenta en quelque sorte à ce nouvel ami qui, baisé de leur bouche et pressé de leurs bras innocents, se prêta sans peine à les transporter à des distances que leur faiblesse n’aurait pu franchir.

Dès lors sa complaisance n’eut plus de bornes et son zèle ne refusa aucun travail. Ce fut probablement ainsi que l’homme unit à son sort le plus beau et le plus utile des Quadrupèdes.

Je ne pousserai pas plus loin ces détails qui ralentiraient la marche de ce discours : il me suffit d’avoir donné quelques exemples de la manière dont l’homme se soumit primitivement un certain nombre d’Animaux, et d’avoir prouvé que le sentiment des avantages respectifs qu’ils doivent tirer de cette alliance est la véritable origine de l’empire qu’il exerce aujourd’hui sur eux.

Cette autorité dut être, et fut en effet, très douce tant qu’elle ne s’éloigna pas beaucoup de sa source.

[11] Les mouvements les plus anciens des historiens et des poètes ne nous permettent pas de douter que l’âge d’or des humains n’ait été aussi celui des animaux.

Les uns, serviteurs chéris du plus indulgent des maîtres, partageaient son bonheur, tandis que les autres conservaient à l’abri de toute insulte une généreuse indépendance. Le Créateur avait laissé en eux des marques trop sensibles d’une sagesse infinie, les impressions de respect et d’amour qu’elles avaient fait naître étaient trop récentes, pour qu’ils ne fussent pas traités avec les égards convenables.

Quoi qu’en disent les naturalistes qui, dans leurs classifications, nous ont flétris de l’odieuse épithète de carnivores, l’enfance du monde ne connut point de tels aliments, et ne fut point souillé de cette barbarie. Contents du lait de leurs troupeaux, du miel de leurs abeilles, des doux tributs des arbres et des diverses productions de la terre, nos premiers ancêtres n’auraient ni désiré, ni peut-être, imaginé d’autres mets.

J’aime à me les représenter au moment de leur modeste banquet, sur des lits de garçon émaillés de fleurs, sous d’épais ombrages, près d’une source pure. La figue sucrée, la date nourrissante, l’ombre des raisins, le nectar des vaches, joints à d’agréables végétaux [12] composent leur festin. Déjà les enfants se reprochent de leurs mères ; le chien fidèle, l’agneau favori, le pigeon familier, la poule parasite, se glissent parmi les convives pendant qu’un vieillard dont l’âge touche à l’origine des choses et qui préside avec une dignité vénérable aux nombreuses générations qu’il a fait naître, levant les yeux, et les mains vers le Ciel bénit la table frugale ou tout retrace l’innocence et la simplicité de leur vie.

Si, à cet instant, on était venu leur dire qu’en des contrées lointaines, un être semblable à eux égorgeait et mangeait ensuite, avec délices, l’oiseau qui becquetait ses lèvres et la brebis qui lui léchait les mains, un mouvement d’indignation aurait interrompu ce récit… O Dieu ! Se seraient-ils exercés, que ces affreux repas ne soient jamais les nôtres ! Le meurtre est détestable à tes yeux ; qu’il soit toujours horrible à nos cœurs ! Images de la bonté suprême, comment oserions-nous paraître devant toi, abreuvés de sang et rassasiés de carnage ! Ne permets pas que lambeaux arrachés à des cadavres déshonorent une bouche destinée, non à déchirer cruellement les œuvres de tes mains bienfaisantes, mais à les célébrer par des cantiques éternels de louanges !

[13] Heureuse l’espèce humaine, si elle avait pu conserver un fonds si précieux de bonté, de candeur et de justice ! Il diminua, peu à peu, à mesure qu’elle s’étendit elle-même. Obligée de se répandre dans des pays moins fertiles, sa subsistance devint aussi plus précaire, et pour l’assurer il fallut avoir recours à des moyens extraordinaires.

Les bêtes qui s’étaient extrêmement multipliées dans les forêts faisaient de fréquentes incursions sur les habitations cultivées devenues plus voisines de leurs demeures. Ces agressions étaient marquées, de jour en jour, par de plus grands ravages. L’homme qui luttait avec l’effort contre un sol ingrat dont il tirait difficilement sa subsistance, se sentit menacé de la perdre ; il tendit son arc, aiguisa ses flèches et poursuivit, à son tour, dans les forêts, les ennemis de ses propriétés et de son repos ; il les atteignit avec adresse ; et quand il les vit tomber percés de ces traits, il y prit plaisir, et se crut vengé. Son ardeur l’avait entraîné au fond des bois, il s’y trouva éloigné des siens, égaré dans les ténèbres, et pressé par la faim ; elle lui persuada que le sang de sa proie pourrait soutenir ses forces défaillantes : en le suçant, il comprit qu’il [14] trouverait une plus grande ressource dans la chair elle-même. Cet essai lui réussit : de retour dans sa famille, il en parla avec éloge, et l’effet cruel de la nécessité se convertit en jouissance. Je m’arrête un moment à cette époque mémorable de l’histoire de notre espèce.

Jusque-là uniquement pasteur et agricole, l’homme est donc devenu chasseur ! A ce mot, on s’attend à un changement remarquable dans ses mœurs, et l’on a malheureusement raison. Auparavant doux et paisible, il est, désormais, dur, querelleur et hardi : on l’avait vu plein de patience et de modération, il est devenu arrogant et emporté ; sa pitié qu’entretenait le calme d’une vie uniforme, s’affaiblit, ou s’éteint dans le tumulte d’une passion ardente et sanguinaire : et quand à la vertu qui fait le plus d’honneur au cœur humain, la tendre pitié, la sensibilité généreuse, qu’attendre d’une occupation où l’on ne compte pour rien les blessures, la douleur et la mort ? Que dis-je pour rien ? C’est, en effet, tout pour le chasseur : frapper, déchirer, tuer, dévorer ensuite, n’est-ce pas le premier de ses vœux et, selon lui, le prix le plus glorieux de ses travaux ?

[15] Quand ses armes ont atteint, au haut des airs, l’oiseau qui, dans ce libre élément, ne soupçonnait aucune embûche, voyez comme il le suit des yeux, comme à travers tous les obstacles, il s’élance sur sa proie, avec quelle avidité il la saisit, la retourne, l’examine ; voyez comme ses yeux pétillent de joie en regardant ces paupières closes qui ne doivent plus s’ouvrir, et comme son cœur palpite d’allégresse à l’instant même où dans celui de sa victime, il sent les angoisses de la souffrances, et les derniers battements de la vie !

Cette guerre cruelle fut le prélude des combats que les hommes se livrèrent bientôt ; combats où le carnage ne prouva que trop bien jusqu’à quel point ils avaient profité à cette école.

Cependant du meurtre des bêtes dont, après tout, les hostilités avaient provoqué le cultivateur paisible, il y avait encore loin au massacre des animaux qui entrent d’une manière si touchante dans toute l’économie de la vie humaine. Il était également réservé à la famine d’étouffer à leur égard toute sentiment de compassion.

Ruinée, ou par quelque fléau de la nature, ou par la rage d’un ennemi implacable, une peuplade entière fut quelques fois forcée de quitter avec ses [16] troupeaux, le séjour de ses pères, errant dans les déserts, sous un ciel d’airain, sur une terre aride et brûlée ; assaillis par le plus impérieux des besoins, ces infortunés demandèrent, en vain, au bétail languissant qui avait partagé leurs disgrâces un lait que ses flancs desséchés ne pouvaient plus fournir. Le désespoir les ouvrit pour y trouver du sang. Ce fut à qui déchirerait de ses dents et avalerait des chairs palpitantes. Chaque jour, le taureau et sa compagne, la brebis et son agneau tombèrent, en poussant de tristes plaintes et en jetant sur leurs bourreaux des regards de reproche et de douleur. Ceux-ci soutirent, à l’aide de cette fatale ressource, une vie prête à les fuir ; mais qu’on ne cherche plus dans la leur des traces de sensibilité et d’innocence. Cet aliment barbare, devenu ordinaire, semblait avoir endurci les entrailles, et opéré dans les humeurs, et dans les caractères, la révolution la plus funeste. On eût dit qu’il portait dans tous les cœurs la méchanceté et l’injustice, l’ingratitude et la perfidie.

Toutes les fois qu’on enfonçait le couteau dans la gorge d’un animal sans défense, on ne pouvait éviter quelques remords. Pour s’en délivrer, on imagina de rendre le ciel même complice de ces cruautés, et de lui donner, en quelque sorte, sa part de ces mets odieux. Ce n’était pas assez d’un appétit destructeur, la religion elle-même s’arma contre les animaux.

[17] On choisit les plus beaux d’entre eux ; on les couronna de fleurs ; leur corps fut orné de guirlandes et, comme si on avait voulu triompher de leur infortune et joindre l’insulte au malheur, ce fut avec les cérémonies les plus pompeuses, qu’on les fit marcher à l’autel où déjà les prêtres aiguisent le fer qu’ils doivent plonger dans leur sein : ils frappent ; de profondes et mortelles blessures, font couler des ruisseaux de sang. Le peuple en est arrosé, la terre en est humectée, des cris de joie se font entendre, la victime expire ; mais la cruauté lui survit ; elle s’acharne sur des cadavres, elle y porte le glaive, et découvre des entrailles encore chaudes. L’œil curieux du sacrificateur y cherche de vains présages… Il en est un, du moins, qui ne pouvait le tromper : c’est que de tels spectacles devaient bientôt rendre ses sectateurs aussi barbares que lui-même.

En effet, des actes de férocité aussi fréquents, familiarisèrent avec le meurtre. On en vint jusqu’à le regarder comme le plus digne hommage qu’on put offrir à la divinité qui l’abhorre ; la dureté du cœur conduit presque toujours à l’abrutissement de l’esprit ; les lumières s’éteignirent ; le fanatisme, d’autant plus dangereux qu’il est plus aveugle, ne connut plus de bornes. Il peignit un Dieu clément et bon, sous les traits d’un tyran dont le courroux sans cesse allumé ne [18] se contentait plus des holocaustes grossiers par lesquels on croyait l’apaiser. Au nom de ce Dieu vengeur, il arracha une vierge innocente des bras de sa mère éperdue pour l’égorger sur l’autel. Il immola l’infortuné que le sort des armes avait mis en son pouvoir, l’étranger que les flots irrités avaient jeté nu sur le rivage, et les crimes qui auraient le mieux mérité la foudre, furent les moyens expiatoires qu’il employa pour l’éloigner.

Ainsi, par une loi de la nature qui veut qu’aucune action cruelle ne demeure indifférente, l’homme ne put être impunément barbare à l’égard des animaux. Le prêtre, en le sacrifiant, à son tour, ne fit que changer de victimes ; et partout, la même cause produisit les mêmes fureurs.

Exceptions, cependant un peuple favorisé du Ciel qui se préserva de cette contagion, et dont la vie et la doctrine donnent inutilement, depuis tant de siècles, un exemple unique et des préceptes sublimes de douceur et de bonté.

Habitants des bords sacrés de l’Indus et du Gange ! Vous ! Qui, au milieu de tant de révolutions et, sous le joug de fer des conquérants les plus farouches, n’avez jamais respiré que la bienveillance et la paix ! Pourquoi, seuls dans l’univers n’opposâtes-vous de tous temps que la modération à la fureur, la sobriété aux privations et la patience à l’outrage. J’ouvre le code réservé de vos [19] lois antiques, et je lis ces mots – celui-là est punissable qui fait travailler un bœuf qui a faim, qui est fatigué, ou qui est trop âgé – J’étudie vos mœurs, et je trouve qu’elles sont dignes de vos lois. Je cherche la source des vertus qui vous distinguent, je veux connaître vos dogmes, et je vois qu’ils ne défendent rien aussi expressément que d’attenter à la vie d’aucun animal. Je ne suis plus embarrassé pour expliquer le phénomène moral et historique de votre caractère et de vos habitudes ; et j’admire la sagesse du législateur qui, pour vous rendre éternellement bons et humains, chargea pour ainsi dire, la religion elle-même d’entretenir dans vos cœurs le plus tendre intérêt pour tout ce qui respire.

Encore de nos jours, quand la soif de l’or et l’ardeur du pillage nous conduisent dans ces climats, le sensible Indou content d’un peu de riz qui suffit à sa faim, s’indigne et s’afflige de notre brutale voracité. Il nous voit avec horreur, il se croit souillé de notre aspect ; il nous regarde comme des hordes rapaces et malfaisantes, des êtres impies et contagieux. S’il n’a pu éviter quelque communication avec ces étrangers immondes, il court se purifier dans les eaux ; et sa timide simplicité nous peint à ses yeux sous les traits et avec les inclinations de ces monstres anthropophages, dont les récits fabuleux ont souvent effrayé notre crédule enfance.

[20] La Grèce et, peut-être, l’Egypte elle-même, étaient encore plongées dans l’ignorance lorsque Bénarès, métropole de ces belles contrées était déjà depuis plusieurs siècles la lumière de l’Orient, et l’Ecole de la Philosophie et des Sciences. Ce fut chez ses Gymnosophistes, ou du moins, parmi leurs disciples, que Pythagore puisa ses idées et ses dogmes sur les animaux. Jamais leur cause ne fut plaidée avec tant d’éloquence, jamais ils n’eurent un si ardent défenseur. Si, à des sentiments, à des vérités sublimes, ce grand génie mêla quelques chimères, il ne les adapta, sans doute, à l’exemple d’autres législateurs que pour mieux frapper les esprits et donner aux principes purs de la morale, la stabilité et l’énergie que leur communiquent ordinairement les opinions religieuses même les plus erronées.

Toutefois, ni sa brillante imagination, ni son âme sensible et élevée qui semait ses discours de figures si vives et de traits si pénétrants, ne purent opérer de réforme sensible ; l’effet en demeura borné à ses adeptes dont le nombre alla toujours en diminuant ; et dans une longue suite de siècles, je vois le pavé des temples teint de sang, tandis que celui des guerriers inonde les champs de bataille. D’un côté, j’entends les mugissements des victimes, de l’autre les cris des blessés et des mourants ; et l’homme se montre [21] constamment à mes yeux, d’autant plus cruel envers ses semblables qu’il est plus dur pour les animaux. Faut-il un exemple encore plus frappant pour nous convaincre de cette vérité je le trouve dans l’histoire de ce peuple qui, dans le bien comme dans le mal, donna de si grandes leçons à la terre dont les fureurs, au dehors et au-dedans, contrastent d’une manière si étrange avec son urbanité si vantée, enfin à la gloire duquel il manquera toujours d’avoir été plus humain.

On sait qu’il ne le fut pas, même dans ses plaisirs : il n’en avait pas de plus doux que de mettre des animaux aux prises, de les voir s’attaquer et se déchirer les uns les autres ; il associa des esclaves à cette lutte barbare, le sang des gladiateurs coula mêlé à celui des ours et des panthères ; et le spectateur ne se distingua des tigres et des lions qu’en les surpassant en férocité. En effet, la sienne était, pour ainsi dire, toujours prête ; on eût dit qu’il en possédait un fond inépuisable, tandis que la leur avait besoin d’être irritée ; de sorte qu’à sa honte éternelle, l’homme avait quelque peine à les rendre aussi méchants que lui-même.

Ces amusements des maîtres du monde régnèrent malheureusement partout avec eux. De là, ces amphithéâtres dont ils décorent tant de villes [22] et dont les ruines attestent encore aujourd’hui, avec la grandeur et la solidité de leurs monuments, la dure insensibilité d’une nation guerrière et inflexible. Mes regards les ont parcourues, j’ai foulé de mes pieds ces vastes arènes jadis baignées de tant de sang, où l’affreux léopard, les griffes étendues, la gueule enflammée, s’élançait en rugissant sur sa proie ; j’ai vu ces ceintres majestueux qui retentirent si souvent d’applaudissements, quand l’un des combattants, la main fixée sur une blessure mortelle, expirait dans une attitude pittoresque. Il était à peine tombé qu’une multitude immense se penchait pour mieux découvrir ses yeux éteints, ses lèvres décolorées, et savourer jusqu’à ses derniers soupirs.

Je me suis retracé toutes ces circonstances, et je me suis dit que si elles étaient propres à former des soldats intrépides, elles l’étaient bien davantage à produire des caractères farouches et implacables. J’ai compris les fureurs de Silla et de Marius, d’Antoine et d’Octave. Je n’ai plus cherché pourquoi Néron et Caligula furent si passionnés pour ces scènes de douleur et de carnage ? Je me serais, plutôt, demandé comment ces monstres auraient pu n’en pas être avides ? Et si, au milieu de ces débris un souvenir agréable vint distraire ma pensée, je le dus au lion sensible et reconnaissant qui, au lieu de dévorer le malheureux Androclès, lécha les pieds de son bienfaiteur.

Peut-être les combats n’étaient-ils devenus un jeu pour les [23] Romains que parce que leurs jeux étaient des combats. On retrouvait le farouche légionnaire jusque dans les amusements qui charmaient ses loisirs. C’étaient, sous une autre forme, des périls, des défaites et des victoires. Ces images entretenaient leur humeur âpre et belliqueuse ; elles aiguilleraient dans le reste des Citoyens une activité turbulente, elles donnaient au repos même de ce peuple guerrier, je ne sais quoi de menaçant et de terrible ; et il n’était jamais plus féroce que lorsqu’en apparence, il était plus paisible.

Aussi les intervalles de tranquillité dont jouit l’Empire ne furent-ils pas de longue durée ; ce ne fut pas en vain que ses chefs, pour divertir une multitude oisive, mirent tant de fois devant ses yeux des tableaux faits pour la rendre impitoyable ; ils ne tardèrent pas à recueillir les fruits amers de leur imprudence et dans les discordes civiles qui suivirent, ils rencontrèrent des partis plus acharnés à se détruire, et se virent exposés à des bêtes plus cruelles que celles dont ils avaient, avec tant de peines et de dépenses, dépeuplé les forêts de l’Asie et de l’Afrique.

Les premiers Chrétiens conçurent une juste horreur de ces spectacles, et leurs écrivains n’en parlent qu’avec détestation. On ne peut douter que la morale évangélique qui respire une charité universelle ne tendit à rendre l’homme plus doux, et plus compatissant pour les animaux. C’est parmi eux, c’est dans leur humble demeure que naquit [24] l’auteur, et l’objet d’un culte destiné à régner avec tant d’éclat. Quelques images répandues dans ses Apologues et l’esprit général de sa doctrine prouvent combien il était disposé à condamner, en ce genre, l’oppression et la violence.

Au lieu de la chair des taureaux, et des génisses, les disciples du Christ présentèrent à l’Eternel une offrande dont la simplicité extérieure rappelle les touchantes oblations des premiers hommes ; et de cette foule de victimes dont le sang avait si longtemps souillé les autels, il ne resta que la figure de l’Agneau sans tache, symbole heureux de la douceur et de l’innocence.

Les plus anciens docteurs de cette croyance étaient des transfuges de la philosophie. Plusieurs de leurs idées semblent appartenir à Platon ; et dans quelques-unes de leurs institutions, on reconnaît Pythagore.

A son exemple, ils voulurent qu’en certains jours on s’abstint de manger de la chair. Cette austérité d’abord volontaire et bornée à un petit nombre de prosélytes devint ensuite obligatoire avec des restrictions plus ou moins rigoureuses. Quelques fondateurs d’Ordres l’étendirent à l’année entière et regardèrent ce régime comme un article fondamental de leur discipline.

Je sais qu’il fut dicté bien moins par des sentiments de bonté pour les animaux que par des principes de macération et de continence ; cependant on dut y voir un moyen de rendre plus résignés et plus dociles des religieux [25] assujettis à des règles d’une sévérité effrayante. L’expérience prouve que l’usage des viandes exalte les esprits, accélère la circulation du sang, ajoute au sentiment des forces physiques, et a raison de ces effets dispose à l’indépendance à la fierté, à la colère.

Parmi les personnes cloitrées, celles qui se sont constamment le plus distinguées par leur conduite pacifique, par la pureté et l’innocence de leurs mœurs, ont toujours été les ichtyophages ; et s’il en avait existé d’absolument lotophages, elles auraient eu des habitudes encore plus douces et plus paisibles. Heureux celui qui s’applique sans cesse à ne participer que le moins possible à la destruction des êtres qui ont reçu du Ciel le bienfait de la vie ! Peut-on se rendre constamment un si beau témoignage et n’en pas devenir plus doux, plus compatissant et plus humain !

Cette idée aurait suffi pour déterminer l’Eglise à interdire la chasse à ses ministres. Rien n’était plus propre à leur concilier le respect si nécessaire au succès de leurs fonctions. Est-ce servir, en effet, en atteignant d’un plomb mortel des créatures faibles et timides alors qu’il leur conviendrait de nous vanter cette douceur ineffable qui craint d’éteindre la lueur qui brille encore et de plier le roseau qui chancelle ? Destinés à rapporter sur leurs épaules la brebis égarée, est-ce dans les bois, armés du tube des guerriers, et poursuivant [26] des bêtes innocentes, ou dans la cabane du pauvre, l’aumône à la main, et la consolation sur les lèvres, qu’on doit rencontrer des pasteurs ? Puissent-ils, ou ne jamais s’apercevoir que ce soit là une privation, ou, du moins, sentir combien elle leur épargne de ridicule et de mépris !

On voit que le Christianisme a toujours plus ou moins directement frappé de sa censure les cruautés à l’égard des animaux ; et, certes cette autorité est bien de quelque poids, quand on considère avec quelle attention, et pendant quelle longue suite de siècles, cette religion s’est occupée des mœurs publiques. Par quelle fatalité arrive-t-il que dans le pays du monde où elle a peut-être le plus d’empire, ses intentions sur cette matière soient si étrangement méconnues ! A Dieu ne plaise que je veuille insulter ici une nation maintenant amie de la France et dont je respecte la loyauté, la constance et la valeur ; qu’il me soit seulement permis d’exprimer mes regrets sur l’usage et les conséquences de ces combats de taureaux dont les descriptions si communes dans les écrits des voyageurs, et malheureusement trop exactes accusent le caractère d’un peuple qui n’a pas de rendez-vous plus brillant, de fête plus magnifique, d’affaire plus importante.

C’est avec une ardeur toujours nouvelle qu’il court [27] à un spectacle dont l’origine remonte jusqu’aux temps les plus reculés de son histoire. En vain, l’appareil et les circonstances en sont toujours les mêmes ; l’uniformité n’y produit point l’ennui. Ailleurs, ce serait un amusement abandonné aux dernières classes de la société ; ici on voit ses rangs les plus distingués y prendre une part aussi active, en faire également leur bonheur et dans leur enthousiasme, ne se distinguer en rien des âmes les plus grossières.

Un animal naturellement traitable et docile piqué de mille pointes et irrité jusqu’à la fureur, lâché subitement sur des chiens, des chevaux et des hommes qu’il perce de ses cornes, qu’il écrase sous ses pieds, jusqu’à ce qu’il tombe, à son tour, frappé d’un coup mortel ; voilà le fond de ce divertissement, aliment d’une curiosité si passionnée, et d’un intérêt inépuisable. Quelle leçon de barbarie ! Croit-on que le peuple, même le plus débonnaire, pût y résister à la longue ? Pense-t-on qu’il n’ait pas un quelconque effet sur les dévastateurs du Mexique, les persécuteurs des Maures, et les pieux admirateurs des autodafés ? Si jamais personne ne fut tentée de louer la douceur espagnole et l’humanité castillane et si, dans la juste énumération de qualités d’ailleurs estimables, on n’associa jamais [28] des termes qui semblent impliquer contradiction, n’est-ce pas, en grande partie, à cette cause qu’il faut l’attribuer ?

Voyons maintenant dans la conduite opposée d’une nation célèbre ce que peuvent sous ces rapports, des principes d’équité et de bienveillance.

Je ne suis pas tout à fait sans crainte en citant, sur ce point, pour modèles, des insulaires qu’on n’a cessé de louer avec excès que pour les déchirer à outrance. Je m’aperçois qu’il est devenu à la mode de les calomnier avec d’autant plus de malignité qu’on les connaît moins et de les dénigrer à proportion qu’ils nous respectent individuellement davantage. J’avoue que je n’ai pu m’élever encore à ce degré singulier de patriotisme. A la hauteur où l’a porté la victoire, la France, appuyée sur des trophées immortels, ne voit plus qu’avec dégout l’envie, le mensonge et la haine, quelle que forme qu’ils empruntent, et sous quels que drapeaux qu’ils se rangent. Inaccessible aux passions basses et jalouses elle jette les yeux sur les contrées voisines, non pour y chercher des semences de discorde et des motifs d’insulte et d’outrage, mais pour y trouver des exemples à suivre, des institutions à imiter, des suffrages à recueillir.

[29] Rassuré par cette idée, j’oserai dire qu’une bonté indulgente et attentive pour les animaux n’est pas le trait le moins marqué ni le moins honorable qui distingue les Anglais.

Peut-être ne se tromperait-on pas en avançant que cette disposition a été fortifiée en eux par l’étendue et la fréquence de leurs relations avec l’Inde. L’étude de la doctrine des Gentoux, la publication de leur code, les recherches savantes dont ils ont été l’objet, les vexations mêmes auxquelles on les supposait en proie, tout excita une attestation qui s’arrêta principalement sur l’article distinctif de leur croyance. L’inviolable fidélité avec laquelle ils y persistent, leur paisible industrie, leur probité incorruptible, leur patience inaltérable, parurent autant de conséquences de leurs dogmes. Il en résulta chez les uns des impressions vagues, chez les autres des réflexions plus développées qui concourent également à inspirer plus d’intérêt en faveur des animaux et à les vouloir traiter aussi bien que le permettent un régime et des habitudes trop invétérées pour qu’il soit désormais possible de les changer.

Quoi qu’il en soit de cette conjecture, qui ne sera pas rejetée comme une chimère par ceux qui ont résidé longtemps dans cette Île, il est certain qu’on ne peut s’empêcher d’être frappé des soins et des marques d’affection qu’on y voit donner à tous les [30] êtres utiles ou agréables qui jouissent du sentiment et de la vie. Ceux qui ne nous portent aucun préjudice jouissent de la tranquillité qu’ils nous laissent ; et, quand aux espèces évidemment nuisibles, on s’en délivre sans les tourmenter. Cette morale est plus particulièrement celle des femmes : on ne la perd jamais de vue dans l’éducation des enfants ; et il est hors de doute que ce ne soit un excellent moyen de leur inspirer, de bonne heure, le noble désir de protéger la faiblesse joint à la haine de l’oppression et de la violence.

Ces bons et généreux traitements ont encore l’heureux effet de rendre les animaux de cette contrée moins ombrageux et plus confiants, plus calmes, et moins vindicatifs qu’on ne les trouve ailleurs. Cette observation n’a pas échappé aux voyageurs les plus judicieux, et il me serait aisé de l’étayer de preuves si mon sujet me permettait ces détails.

C’est un spectacle vraiment digne des regards d’un philosophe que celui d’un pays où se fait sentir une si belle harmonie entre l’homme et les créatures subordonnées à son espèce ; où tout annonce de part et d’autre un échange continuel de jouissances, un perfectionnement mutuel, un contentement réciproque ; enfin où l’ordre, la modération et la bienveillance, [31] président aux rapports qui doivent unir ces divers ouvrages de l’Être suprême. Il n’est pas difficile de concevoir combien celui qui pratique ces vertus doit en avoir d’autres, et que rien de ce qui concerne ses semblables ne peut lui être indifférent. Aussi, jamais nation n’offrit-elle autant d’établissements de bienfaisance, que de monuments de la plus touchante philanthropie ! Que d’institutions d’une charité également ingénieuse et inépuisable ! Que de secours de tout genre placés à portée des infortunes de toute espèce ! Que d’asiles ouverts à l’orphelin, au malade, à l’indigence, à la vieillesse, au repentir ! Quelle libéralité d’actions et de principes ! Quelle tendresse, je dirais presque, quelle faiblesse pour les enfants ! Quelle commisération pour l’étranger sans appui ! Quels égards pour le malheur ! Quels ménagements pour les malfaiteurs même jusqu’à l’instant fatal ou il n’est plus permis de douter de leurs crimes !

La loi dans un état est à la fois l’image et la gardienne des mœurs ; celle de l’Angleterre, qui admet le témoignage de la prostitution elle-même, rejette celui de ces hommes durs dont le métier, malheureusement indispensable, n’en est pas moins une cruauté perpétuelle ; qui chargent de coups les bêtes qu’ils conduisent au supplice, les assomment et les égorgent [32] de sang-froid, les dépouillent encore chaudes, tranchent et dépècent leurs cadavres, vivent avec eux et par eux, et ne cessent de les voir, de les sentir et de les toucher.

En suivant d’un œil attentif les différents trafics qui accoutument à maltraiter les animaux, on y remarque la même influence sur les mœurs ; et c’est toujours là qu’on trouve le plus de dureté, de grossièreté et de malveillance. Si, des Etats nous passons aux individus, nous reconnaitrons aux mêmes signes, les caractères méchants et dangereux.

J’en appelle à tous ceux qui, dans les écoles nombreuses, ont donné leurs soins à la jeunesse ! Ils ont constamment observé que ceux de leurs élèves qui s’attachaient à nuire aux bêtes et s’appliquaient à les tourmenter, devenaient les persécuteurs et les fléaux de leurs condisciples, et joignaient communément la lâcheté à la tyrannie. Les maîtres qui ont eux-mêmes quelque sensibilité, voyant avec inquiétude ces tristes symptômes d’un endurcissement précoce et portant leurs regards dans l’avenir, ne peuvent rien augurer que de sinistre de ces âmes calleuses qui dès l’entrée de la vie sont déjà [33] mortes à la pitié.

Combien de fois l’événement n’a-t-il pas justifié leurs pronostics ! Combien de coupables que ces essais ont préparés à commettre les forfaits les plus odieux ! Condamnés à les expier sur l’échafaud plusieurs auraient pu déclarer qu’ils en avaient fait ainsi le malheureux apprentissage. C’est le premier pas et, pour ainsi dire, le début du crime. Il a ses degrés et ses nuances, sa marche quelque rapide qu’elle paraisse est en effet aussi lente que celle de la vertu même et rencontre peut-être plus d’obstacles. Le plus grand de tous est la compassion dont la voix intérieure est d’abord si puissante et qui nous défend avec tant d’énergie de torturer un être sensible. Elle ne cède qu’à des efforts répétés : malheur à qui sort vainqueur de ce combat ! Dans une condition privée, ce sera un froid égoïste incapable de tout bien, un maître hautain et bizarre, un époux fantasque et arbitraire, un père inflexible, sur le trône ce sera un tyran qui se baignera dans le sang et se jouera de la vie des hommes.

Quand les satellites de Dorsétien allaient prendre de lui les ordres qui portèrent si souvent la mort et le deuil dans les familles les plus respectables, ils le [34] trouvaient occupé tantôt à percer des mouches avec un poinçon d’or, tantôt à lourder de flèches des animaux qu’il tuait, dit Suétone, par certaines : ce digne descendant de cet autre Domitius qui se moquant de Crassus parce qu’il avait pleuré un animal s’attira cette réponse. Plut à Dieu que tu eusses donné à l’une des trois épouses que tu as conduites au tombeau, une des larmes que m’a fait verser la mort d’une bête.

Et qu’on ne m’accuse pas de tourner sans cesse dans un cercle vicieux et de prendre des effets pour des causes. Sans doute la barbarie de certains peuples et de quelques individus n’est pas exclusivement liée aux cruautés exercées sur les animaux : aussi n’ai-je pas prétendu la rapporter uniquement à ce principe : j’admets qu’elle peut en avoir d’autres, et qu’elle se combine encore avec une foule de circonstances morales et politiques ; mais qui oserait nier que son action, lors même qu’elle ne peut être considérée que comme secondaire, ne soit, en effet, très puissante ? Que seraient les plus grands fleuves s’ils étaient strictement réduits aux écoulements de leur source ? De faibles ruisseaux que l’œil suivrait difficilement à travers les prairies et qui, se traînant sur le sable qu’ils [35] mouilleraient à peine, iraient mourir à peu de distance du lieu qui les aurait vu naître : le progrès et la violence de leurs eaux dépendent du nombre et de l’abondance des tributs qui en viennent successivement précipiter le cours ; il en est de même du torrent qui nous entraine vers le mal, et surtout de cet instinct malin et pervers qui se plaît à faire des victimes, qui cherche dans la variété de leurs souffrances, une délectation inexplicable, et qui jouit avec délices des signes les plus affligeants de la douleur et du désespoir. Faible dans son origine, cette affection détestable s’augmente de tous les accessoires qu’elle rencontre, et puise une nouvelle force dans les effets mêmes qui en dérivent : enfin, pour offrir la même vérité sous une autre image, c’est un germe qui existe malheureusement, dans quelques âmes sans qu’on puisse en assigner primitivement la raison ; mais si quelque chose est propre à le développer et à donner ensuite à cette plante vénéneuse ses tristes et derniers accroissements, ce sont les actes répétés et réfléchis de cruauté à l’égard des animaux.

Ce n’est pas qu’il faille par un excès contraire leur prodiguer des soins, des attentions, des marques d’allèchement qu’on donnerait à peine au parent le plus cher et à l’ami le plus tendre. Il n’est [36] aucune créature que l’homme doive préférer à l’homme, et je ne vois qu’avec mépris ces femmes qui semblent à tout moment prêtes à rétablir parmi nous le culte d’Anubis. César en vit plusieurs qui caressaient des singes ; il en conclut qu’elles n’avaient point d’enfants. C’est, en effet, chez celles à qui la nature a refusé ce bonheur qu’on rencontre le plus souvent une affection si déréglée. Je veux qu’alors elle soit un peu moins inexcusable ; mais que penser de ces mères qui, entourées des fruits d’une heureuse fécondité, en sont moins occupées que d’un carlin, ou d’un angora ! Jamais l’unique rejeton d’une famille illustre n’obtint plus d’humeurs, et de caresses. Les hommes les plus graves sont obligés, sous peine de disgrâce, de plier le genou devant ces idoles. Pour elles, l’édredon n’est pas assez doux, les mets les plus friands ne sont pas assez délicats. Elles ont leurs complaisants, leurs médecins, leurs domestiques, et dans ceux-ci la moindre négligence est punie, ou d’une sévère réprimande ou d’une honteuse expulsion. Les enfants ne sont guère mieux traités, quand ils manquent de respect à des favoris, souvent d’autant plus insupportables qu’il est enjoint de regarder leurs inconvénients [37] comme des droits et leurs défauts comme des grâces. Tous ceux qui souffrent de cet esclavage, cherchent et trouvent ordinairement l’occasion de s’en venger ; et les objets d’une faiblesse si propre à exciter une juste jalousie sont comme les fétiches des sauvages alternativement adorés et battus.

C’est ainsi que l’exagération et le caprice défigurent les qualités les plus louables et fortifient les abus par l’indiscrétion des moyens employés pour les écarter.

[38] Seconde Partie

On a vu que les traitements barbares exercés à l’égard des animaux ont eu, et doivent avoir l’influence la plus marquée sur les mœurs, dans tous les temps et chez tous les peuples. Il me reste à examiner jusqu’à quel point ils doivent exciter l’attention de la puissance législative.

Elle ne peut les voir avec indifférence ; elle a même le plus grand intérêt à les réprimer si dans l’ordre social elle compte pour quelque chose, la piété la pitié, la justice, la reconnaissance et la bonté.

Comment, en effet, concilier la pitié avec les caprices barbares qui nous portent à détruire inutilement, ou à terminer les ouvrages vivants de l’Eternel ? N’est-il pas dans l’essence même de la religion de respecter tout ce qui offre spécialement l’empreinte d’une main céleste ? N’est-ce pas le fondement le plus raisonnable de nos égards pour nos semblables, et de ceux que nous croyons nous devoir à nous-mêmes ? Par quel privilège serions-nous dispensés de ceux que les [39] animaux réclament au même titre ? S’il est permis de juger des sentiments du Créateur par analogie avec les nôtres, de quel œil doit-il voir la légèreté cruelle et l’insensibilité dédaigneuse avec lesquelles nous traitons des objets qui ne peuvent être indifférents à sa Providence, puisqu’il semble avoir pris plaisir à les former ?

Nous croirions faire une injure mortelle à un artiste si, sans nécessité et sans raison, nous mettions en pièces, les fruits de son génie et de son travail ; et nous ne pensons pas même à celle que nous faisons à Dieu à qui, dans toute autre occasion, nous prêtons si volontiers nos passions et nos erreurs ! Rien n’exciterait en nous de plus vifs transports de colère que de voir briser, insulter, ou dédaigner les monuments de notre industrie, de notre application et de nos talents. L’oubli seul et l’insouciance à leur égard nous blessent et nous irritent. Quelle serait la fureur d’un peintre s’il voyait déchirer un de ses meilleurs tableaux ! Quel poète ne frémit à la seule idée de trouver ses vers indignement lacérés dans les boutiques, et foulés aux pieds dans les marchés ? Un horloger pardonnerait-il à quelqu’un d’écraser volontairement, en sa présence, la montre qu’il vient de finir ? Sans doute l’Auteur de la nature a infiniment plus de patience qu’un peintre, un poète, et un [40] horloger ; mais est-ce une raison de nous montrer envers ses œuvres encore plus brutaux et plus emportés ?

Quand il serait prouvé que les animaux sont de pures machines, comme dans cette supposition même, on ne peut méconnaître en eux un art divin, il serait donc odieux, j’ai presque dit impie d’en faire les plastrons de nos cruelles fantaisies ; si, au contraire il ont une âme, et qu’il ait plu au Maitre de l’Univers de placer en eux un agent spirituel de quelque manière qu’on le conçoive, et qu’on prétende l’expliquer, le rapport qu’une hypothèse si honorable leur prête avec nous les anoblit nécessairement à nos yeux, et rend encore plus coupables sous ce point de vue ceux qui abusent inhumainement de leur faiblesse. Je ne crains pas de le dire, quiconque ne les considère que comme une matière brute dont il peut disposer, et se jouer au gré de ses caprices est plus près qu’on ne pense de l’athéisme.

L’homme vraiment religieux craindrait de rompre à dessein le moindre anneau de la magnifique chaine qui descendant du Ciel se prolonge encore au-delà de ces atomes organisés plus étonnants peut être que les espèces les plus gigantesques du règne animal.

[41] Le théiste éclairé l’étudie avec délices, pénétré d’amour pour la sagesse infinie qu’il y voit briller avec tant d’éclat. Son cœur se remplit d’une bienveillance qui a besoin de s’épancher sur tout ce qui vit et respire autour de lui. Il gémit des rigueurs que le temps et, peut-être, la nécessité ont consacrées. Leur souvenir vient quelquefois mêler de l’amertume à ses repos ; et il déteste toutes celles qui n’ont pas un prétexte aussi plausible et une excuse aussi légitime. Incompatibles avec la piété, elles ne répugnent pas moins à la justice, et à la bonté !

Il n’est pas rare de voir des hommes exiger des animaux plus de sens, d’intelligence et d’attention qu’ils n’en ont eux-mêmes, profiter de la plus légère impatience pour appesantir leur joug, vouloir les plier aux fantaisies les plus absurdes, contrarier leur nature en voulant leur donner une manière d’être, et de prétendus talents, que repoussa leur instinct, et multiplier comme à dessein les occasions d’aggraver leurs peines.

Quelquefois l’injustice dégénère en férocité ; il en est qui nuisent aux bêtes pour le seul plaisir de nuire, et dont la brutalité ne cherche pas même à se colorer d’un prétexte. Ils semblent ne les nourrir qu’àfin de pouvoir réitérer plus aisément [42] à leur égard, les injures, et les menaces, les coups et les tortures. Cette persécution est un emploi, un amusement où ils se vantent d’exceller. Chez eux, un rire sardonique annonce ou le mal qu’ils ont fait, ou celui qu’ils préparent. C’est de gaité de cœur qu’ils se livrent à des violences qu’on tiendrait à peine à la plus vive colère ; la vue même des souffrances les excite à les renouveler, et leurs barbaries n’ont souvent d’autre terme que l’impossibilité physique de les continuer. Voilà, ce me semble des excès dignes de l’attention du Législateur, des mesures répressives employées avec discernement arrêteraient, peut-être, toutes ces espèces d’injustices dans leur source et les empêcheraient de se répandre sur la société. Ce serait encore le moyen d’y faire régner la reconnaissance.

En la prescrivant à l’égard des animaux, on donnerait aux hommes une leçon indirecte plus efficace, et plus touchante, que si on leur recommandait cette vertu les uns pour les autres. Solon ordonna aux Athéniens de nourrir leurs pères, vieux et infirmes. Il se serait épargné une loi si peu honorable pour ses compatriotes, [43] et il aurait atteint plus sûrement son but, s’il leur avait enjoint de ne pas abandonner, dans l’âge de la faiblesse et des besoins, les animaux dont ils avaient tiré de longs et importants services.

« Il ne convient pas, dit Plutarque, de considérer les choses qui ont une âme comme nous faisons des chaussures et ustensiles que nous jetons lorsqu’ils sont rompus et usés ; mais les chopant et les entretenant de notre mieux, nous devons nous faire de ces soins charitables comme un apprentissage pour aimer les hommes et nous accoutumer ainsi, peu à peu, à être doux et humains. Je sais bien, ajoute-t-il avec la plus aimable naïveté, que pour rien au monde, je ne me déferais d’un Bœuf qui aurait vieilli en labourant mes terres ».

Le même écrivain reproche à Caton le censeur de vendre ses bœufs quand, accablés d’années et de fatigues, ils ne pouvaient plus travailler : il le blâme d’avoir, à son retour d’Espagne, laissé sans secours, sur une terre étrangère, son cheval auquel il ne pouvait reprocher que la diminution des forces que cet animal avait [44] usées à son service.

Je sais que la dignité des biographes modernes aurait probablement admis de pareils traits ; mais j’ose dire qu’ils ne contribuent pas moins à peindre la dureté de ce républicain, que les rudes châtiments qu’il infligeait tous les jours à ses esclaves, l’énormité de ses usures, son acharnement contre le vainqueur d’Annibal, son refrain qu’il fallait détruire Carthage, ses diatribes contre Socrate, et la guerre opiniâtre qu’il fit aux médecins, et aux philosophes.

Les anciens, nos maîtres en politique et en législation, mettaient plus de prix que nous à la bonté pour les animaux. Xénocrate vécut dans son sein un moineau qui s’y refugia, poursuivi par un épervier. Le péril une fois passé, il lui fit reprendre son vol, et s’applaudit d’avoir été son libérateur. On fut également charme de la confiance du fugitif, et de la générosité du philosophe, et il en fut loué comme d’une action capable d’honorer la vie d’un sage. Un membre de l’Aréopage qui, dans le même cas, avait tenu une conduite opposée [45] fut ignominieusement chassé de sa compagnie. Les Athéniens allèrent jusqu’à condamner à mort un enfant qui avait cloué un oiseau avec des circonstances particulières de malice et de perversité : jugement, sans doute, trop sévère et probablement resté sans exécution ; mais dont l’extrême rigueur ne dut pas être sans utilité pour les mœurs. Ils décrétèrent de nourrir aux dépens du public un chien qui n’ayant pu malgré tous ses efforts empêcher un vol sacrilège en avait, du moins, fait découvrir et punir les auteurs. C’est encore eux qui après avoir achevé un de leurs plus beaux temples congédièrent toutes les bêtes employées aux travaux relatifs à cet édifice, et les envoyèrent dans les pâturages pour y passer en liberté le reste de leurs jours. On voyait près du tombeau de Cimon, la sépulture des Cavales avec lesquelles, il avait été autrefois vainqueur aux Jeux Olympiques. Rien n’était plus commun que d’enterrer avec soin des chiens qui avaient bien mérité de leurs maîtres, et qui emportaient leur attachement dans la tombe. Celui de Xanthippe s’était distingué par un dévouement [46] qu’on serait tenté d’appeler héroïque. Il avait suivi à la nage, depuis le Pyrré jusqu’à Salamine, la galère où était le Père de Périclès, dont il ne pouvait souffrir d’être séparé, et il expira sur le rivage de cette Île au moment où il arrivait épuisé par un si long trajet. On lui devait, et il obtint un tombeau, et des pleurs : le nom même de cet endroit de la côte rappela pendant plusieurs siècles, cette touchante circonstance. Artaxerxés assigna une maison, et des terres à un chameau qui lui avait sauvé la vie, et Gaugamele atteste encore sa Royale Magnificence. Antiochos Soter victorieux par le secours de ses Eléphants, leur éleva un trophée sur le champ de bataille.

On connait les regrets et les funérailles magnifiques dont Alexandre honora Bucéphale autour du monument funèbre qu’il lui fit ériger, il fonda une ville destinée à éterniser le souvenir d’un coursier fidèle et intrépide. Il est beau de voir un héros jeter ainsi quelques rayons de sa gloire immortelle sur le généreux compagnon de ses périls et de ses victoires. César qui eut tant de qualités communes avec le vainqueur de Darius [47] eut comme ce conquérant, un cheval que lui seul monta, et dont il prouva combien la mémoire lui était chère en faisant placer sa statue dans le temple de Venus.

Les Romains avaient décerné une récompense aux oies qui avaient empêché les Gaulois de surprendre le Capitale, et ils la renouvelèrent ensuite tous les ans, pour faire mieux sentir le prix de la fidélité, et de la vigilance ; car je ne puis croire que dans ces exemples, et dans une foule d’autres les Anciens n’eussent pas un but moral et l’intention d’instruire.

Ils initiaient ces pères vertueux qui, profitant de toutes les occasions de former le cœur de leurs enfants, observent devant eux les marques extraordinaires de zèle, d’affection, d’activité et de courage que donnent quelquefois les animaux et ne manquent jamais d’en témoigner de la satisfaction et de la reconnaissance.

Ces sentiments dont l’antiquité nous fournit tant de témoignages, on les retrouve encore aujourd’hui dans ces races nomades dont l’inviolable attachement aux coutumes de leurs ancêtres contrastent singulièrement avec leur existence vagabonde et qui, dans leurs mœurs, sont comme autant de médailles vivantes des siècles les plus reculés. Ces tribus errantes donnent à leurs animaux les soins les plus tendres ; ils en [48] conservent précieusement l’histoire et les titres. Ils partagent fraternellement avec eux tout ce qui peut être à leur usage. Dans les disettes qu’ils éprouvent, ce sont eux qu’ils plaignent, c’est pour eux qu’ils s’affligent. Elevés avec eux, ils ne s’en séparent qu’avec larmes, et quelque avantage qu’on leur offre, ils ne peuvent, quelquefois, se résoudre à s’en défaire.

Un Arabe sur le point de vendre une jument favorite à un ambassadeur Européen qui lui en donnait un prix extraordinaire, vit des palefreniers de l’acheteur rudoyer et battre des chevaux. Il ne put tenir à ce spectacle et, passant les bras ou col de sa cavale : « Mignone, lui dit-il, chère petite gazelle ! Ils te battraient aussi… Non ; tu ne seras point battue tant que ton ami vivra ». A ces mots, il remit brusquement la bourse qu’il avait déjà reçue, sauta sur l’animal et disparut comme un trait.

En vain voudrait-on tirer des rapines et de ce qu’on appelle le brigandage de ces peuples, une preuve contre la doctrine générale de ce discours pour écarter cette objection, il suffit de considérer dans quel état la nature les a placés. On dirait qu’en les jetant dans les déserts, elle les marqua [49] du sceau de sa haine, et qu’elle les frappa de sa malédiction avec les tristes lieux qu’ils devaient parcourir. Leur existence ressemble à un châtiment et leur partage à une véritable exhérédation. La terre, si l’on peut donner ce nom à une mer de sables brûlants que les vents bouleversent comme les flots, la terre, au lieu de leur offrir quelque espoir de subsistance semble ne les porter qu’à regret : cependant soit que l’habitude forme à la longue des nœuds indissolubles, soit que le charme de la liberté puisse adoucir les privations les plis amères, ils chérissent ces contrées ingrates ; et leur sort est d’être dans une impossibilité presqu’égale d’y vivre, et de les quitter. Epars avec les tigres et les lions, dans ces vastes solitudes, et ne trouvant pourtant que des besoins et des dangers, leur situation n’admet d’industrie que le vol, et de ressource que le pillage. Il est aisé, mais est-il également juste d’appliquer la morale des nations riches et civilisées à des hordes si indigentes ? Leur attachement et leur bonté pour les animaux [50] forment en leur faveur un préjugé que mille traits justifient, et dans le parallèle de leurs vertus et des nôtres, je ne sais après tout de quel côté pencherait la balance.

On m’objectera, peut-être, encore les Turcs chez lesquels on ne voit pas que la commisération et la charité pour les bêtes aient produit ces affections douces et généreuses que je prétends en être la suite. « Qui, dirait-on, se font un scrupule de tenir des oiseaux captifs. Ils en achètent même pour les mettre en liberté ; mais ils n’hésitent point à condamner leurs prisonniers de guerre à la plus dure servitude, et ce n’est qu’à prix d’argent, qu’ils consentent, quelquefois, à briser les fers de leurs malheureux esclaves. Ils font l’aumône aux chiens, aux chats, même aux poissons, et laisseraient mourir un chrétien à leur porte sans lui donner le moindre soulagement. Ils prodiguent à leurs semblables les coups qu’ils épargnent aux animaux et leur bonté pour ceux-ci n’est qu’un outrage de plus qu’ils font à l’humanité ».

En supposant que ce tableau soit exact et que [51] d’injustes préventions n’en aient pas chargé les couleurs, on ne peut nier qu’on ne rencontre, au moins, avec plaisir ces traces de sensibilité au milieu de la barbarie des mœurs musulmanes. Ainsi, parmi des rochers nus et sauvages, le voyageur découvre des plantes précieuses qui joignent l’intérêt de la surprise à celui de leur beauté naturelle. Si le caractère des Mahométans n’en est pas devenu meilleur, c’est que les vertus réelles et vraiment utiles ont leur source dans la nature et dans la raison, tandis que celles qui naissent de la séparation sont bizarres et inconséquentes comme elles.

Ce n’est point par des vues nobles et élevées d’ordre, d’équité et de bienveillance universelle que les ignorants oppresseurs d’une si belle portion de l’Europe et de l’Asie témoignent aux Brutus tant de compassion et d’indulgence ; c’est parce que l’imposteur de la Mecque a mis dans le paradis son chameau Alborac à côte du bouc d’Abraham, parce que, la houlette à la main il s’amusait à mener paître les troupeaux à l’exemple des prophètes qu’il assurait avoir tous été bergers, parce que, selon lui, nous avons tous un oiseau qui est comme notre ange gardien, et que le sien était une colombe ; enfin parce qu’il [52] enseigne la résurrection future des animaux, et soutient que la Divinité ne met aucune différence entre eux et notre espèce.

Aisément guidé par des idées plus saines le Législateur obtiendra aussi des résultats plus favorables. Il ne s’amusera point à prêter ridiculement aux bêtes une excellence et des qualités qu’elles n’ont pas. Celles qu’on ne peut leur refuser lui suffiront pour prescrire envers elles, la bonté, et la reconnaissance. Il dira aux hommes : « Voulez-vous éviter le plus odieux des vices, l’ingratitude, voulez-vous ne pas éprouver dans l’intérieur de vos maisons tout ce qu’elle a d’affligeant et d’amer ? Que toute votre conduite apprenne à la détester : payez d’un juste retour les services mêmes des animaux. En vain répéterez-vous sans cesse à vos enfants et à vos domestiques de ne pas oublier vos bienfaits, s’ils vous voient nourrir à peine et tourmenter sans relâche le cheval qui vous porte, le bœuf qui laboure vos champs, la vache qui vous donne son lait, la brebis qui vous cède sa toison. Sachez qu’ils ne croiront point à la sincérité de vos préceptes et qu’ils se jugeront dispensés de les observer à votre égard ; mais s’ils vous entendent parler avec [53] une sorte d’effusion des avantages que le genre humain tire de ces créatures et des obligations personnelles que vous leur avez, si leur enfance vous est chère, si vous épargnez leur jeunesse, si vous n’imposez à leur âge mûr que les travaux qu’ils peuvent apporter, si votre indulgence en exempte leur extrême vieillesse ; si, même alors, quand vous n’avez plus d’intérêt à les conserver, vous pourvoyez à leurs besoins et que vous les soigniez dans leurs maladies, vous devenez un être bienfaisant et consolateur, vous inspirez une confiance sans réserve. Eh ! Qui pourrait soupçonner un cœur où la reconnaissance est un sentiment vif et tendre qui semble vouloir embrasser la nature entière ? ».

Mais comme il faut plus que des discours pour détourner les hommes du mal, et les porter au bien, le magistrat cherchera dans sa sagesse non des lois proprement dites, mais des mesures capables de protéger efficacement les animaux et les mœurs, car leurs causes sont inséparables.

Il existe dans les codes les plus anciens des articles relatifs à ce sujet. Nous avons déjà rapporté celui du Code Gentou ; le Deutéronome nous en offre un qui n’est pas moins précis : « Si vous voyez, dit Moyse, l’âne ou le bœuf de votre frère tombé dans le chemin, vous n’y serez point indifférent, [54] mais vous l’aiderez à se relever. Si, marchant dans un chemin, vous trouvez sur un arbre, ou par terre le nid d’un oiseau, et la mère qui est sur ses petits, ou sur ses œufs, vous ne retiendrez point la mère avec ses petits, mais vous la laisserez aller, afin que vous soyez heureux et que vous viviez longuement ».

Théodore et Tertullien remarquent avec raison sur ce passage que l’intention de son auteur était d’inspirer aux Juifs, de l’humanité dans les moindres choses, afin que s’accoutumant à être bons à l’égard des bêtes mêmes, ils se portassent ainsi plus facilement à le devenir envers leurs frères.

Quelques remarquables que soient ces différents textes, ils ne contiennent cependant que des préceptes dont il ne paraît pas que la transgression fut suivie d’aucun châtiment.

Oellin rapporte qu’en Phrygie, si quelqu’un tuait un bœuf employé au labourage il était puni de mort, sévérité étrange où la peine excède autant le délit que la vie d’un homme surpasse en dignité, et en importance celle de l’animal, même le plus utile. Celui-ci était, probablement, devenu très rare dans cette contrée à la suite d’une grande épizootie, ou de quelque autre fléau, et pour le conserver à l’agriculture, on se vit obligé de recourir aux moyens les plus violents.

On ne trouve dans les annales des peuples presqu’aucune loi pénale destinée à protéger les animaux, le très petit nombre qu’on pourrait citer fut dicté [55] ou par de vaines superstitions qui en avaient fait des dieux, ou par la nécessité d’en assurer la passion pleine et entière à ceux qui en avaient la propriété. Les Législateurs qui paraissent les avoir les moins négligés, se bornèrent à recommander en peu de mots la douceur à leur égard.

Effrayés de la méchanceté des hommes entre eux, ils s’attachèrent uniquement à la combattre au grand jour, ou à l’atteindre dans les ténèbres dont elle aime à s’envelopper. Les attentats publics, les trames secrètes, la violence et la ruse, l’audace et la perfidie, voilà les ennemis contre lesquels ils crurent devoir diriger tous leurs efforts. En divisant un plan d’attaque déjà très compliqué, ils avaient à craindre de l’affaiblir ; et, certes, les désordres et les crimes de la société offriront toujours une occupation plus que suffisante aux émules des Lycurgue et des Solon.

En vain, ils poursuivent l’iniquité dans le repaire tortueux quelle habite, jamais leurs flambeaux n’en éclaireront tous les détours. L’ingrat qui enfonce un poignard invisible dans le sein de son bienfaiteur, l’infâme adultère, le dépositaire infidèle, celui dont la perfide adresse fait boire une mort lente à sa victime, ou qui verse dans un cœur sensible le poison plus sûr d’une douleur dévorante, braveront [56] éternellement les juges et les bourreaux et se riront de leur impuissance.

Quand le magistrat le plus vigilant et le plus éclairé lutte avec tant de désavantage contre la perversité de notre nature, quand il a tant de peine à garantir l’homme de la malice de l’homme, le moyen que par des procédures et des jugements, il en défende les animaux ?

Entrez avec moi dans ces greffes, dédales de Thémis, tristes archives de la mauvaise foi et de la méchanceté humaine. Voyez ces monceaux d’écrits ! Plusieurs générations se consumeraient à les lire, et des milliers de plumes travaillent sans cesse à grossir cette effrayante collection : et vous voudriez compliquer encore ce labyrinthe inextricable ! Simples comme la nature les animaux veulent tout obtenir de vos cœurs, et rien de vos formes juridiques : c’est à votre conscience qu’ils en appellent ; c’est elle qui doit plaider pour eux. Confiez leur sort à la morale, invoquez en leur faveur la générosité. La pitié publique, et croyez qu’un seul mouvement de sensibilité contribuera plus à leur bonheur que vos mandats et vos arrêts.

Comment les concilierez-vous avec ces axiomes de droit qui ont pour vous tant de poids. Les bêtes n’y sont-elles pas toujours considérées comme une propriété personnelle comme un bien dont nous [57] sommes souverainement les maîtres. Ceux qui nous ont exhortés le plus éloquemment à ne pas abuser de notre empire, n’en ont jamais disputé le titre. Les jurisconsultes ne mettent aucune différence entre la possession d’une charrue, et celle du bœuf qui trace nos sillons, entre la jouissance d’un carrosse, et celle des chevaux qui trainent l’oisive opulence. Dans l’un et l’autre cas, les droits sont les mêmes : si l’équité naturelle les distingue, les tribunaux de toutes les nations les confondent ; il serait, peut-être, aussi dangereux que difficile de vouloir leur assigner des caractères différents, et d’entreprendre de fixer leurs limites respectives.

Quelle serait en jurisprudence les bases d’une doctrine inconnue à tout ce qu’il y eut jamais de légistes. Soutiendra-t-on que la société doit couvrir de son égide les êtres sensibles qui vivent dans son sein ? J’ai prouvé ce me semble qu’elle y est fortement intéressée, et je n’ai garde de démentir le principe fondamental de ce discours. Mais s’ensuit-il qu’il faille embarrasser de matières hétérogènes, le système judiciaire, bouleverser les notions les plus communes, et charger de nouveaux articles le code déjà malheureusement trop étendu des délits et des peines ?

Citera-t-on les nègres des Antilles qui, certes, appartiennent aussi à ceux qui les ont achetés, et dont on a cependant essayé d’adoucir l’esclavage en [58] opposant à la tyrannie de leurs maîtres, la barrière des lois ; oui, mais si elles furent jamais exécutées, et il est bien permis d’en douter, il est au moins certains que dès longtemps elles étaient tombées dans la désuétude et dans l’oubli. Pourtant ces infortunés par cela même qu’ils étaient hommes avaient des droits incontestables et sacrés qu’il était aisé de faire valoir. On pouvait les entendre, et les confronter avec leurs oppresseurs. Rien n’empêchait qu’on ne suivit pour eux la marche usitée dans les affaires criminelles. Ah ! Si toutes les dispositions répressives de la puissance la plus absolue et, en général, la mieux obéie n’ont rien obtenu en faveur d’une population immense dont les travaux enrichissent les deux mondes, si l’autorité muette se vit réduire à souffrir pendant plusieurs siècles les abus de ce genre les plus horribles, qu’espérer, en faveur des animaux, des meilleures lois positives.

M’objecterez-vous que les Indous en ont et qu’ils les exécutent à la rigueur : mais quelle différence ! Ils vivent sous l’empire d’une religion qui préside à leurs actions les plus communes. C’est elle qui leur inspire une crainte si vive de nuire aux animaux : « Sachez, dit-elle, qu’ils réclament les âmes de vos ancêtres. Gardez-vous de les troubler dans ce séjour d’humiliation ou ils expient les erreurs de l’humanité. Vous partagez leurs faiblesses, un jour aussi vous souffrirez leur [59] châtiment ; rendez-le, s’il se peut, moins amer. Plaignez les épreuves où ils achèvent de s’épurer pour mériter une gloire, et une félicité éternelle. Ah ? Dans l’état objet où ils gémissent, ils n’ont plus de droit qu’à votre pitié… Tremblez de les affliger, ne vous y trompez pas ; ces formes qui les déguisent et les dégradent, cachent un aïeul vénérable, une mère tendre, un père digne de vos respects, une sœur chérie enlevée dans la fleur de l’âge à son jeune époux. Ne vous exposez point à blesser dans leur nouvelle et malheureuse existence ces objets de votre amour, et de vos larmes… Malheur à l’ingrat, à l’impie qui ne craindrait pas de répandre un sang qui fut, peut-être, la source de celui qui coule dans ses veines !

Rapprochez maintenant de cette doctrine les instruments de torture que nous employons contre les animaux, ces antres infects si bien appelés tueries, ces charniers si communs dans nos villes dont le nom peint fidèlement l’avide appétit d’un peuple carnivore, ces légions de charcutiers, de volaillers, de cuisiniers et de rôtisseurs. Comparez cet ordre de choses à une nation qui n’oserait fouler le plus chétif insecte, qui dans une famine inouïe préféra la mort à l’usage de nos viandes, et voyez s’il y a rien de commun entre ses institutions, et ce qu’on voudrait établir parmi nous !

[60] Songe-t-on bien à tout ce qu’il en résulterait de bizarres inconséquences ? Celui que vous poursuivriez pour avoir été barbare à l’égard d’un animal ne serait-il pas fondé à vous répondre qu’après tout, il n’a fait qu’une bien petite partie du mal qu’occasionne un seul de vos repas ? Je sais qu’à cette récrimination vous opposeriez la nécessité. Il n’en existerait aucune, répliquerait l’accusé, si vous étiez plus sobre et plus tempérant. Je n’en puis voir d’autre que de vous procurer une nourriture plus agréable. Dans l’action que j’ai commise, j’ai suivi comme vous l’attrait du plaisir : vous avez contenté votre passion, j’ai satisfait la mienne. Ce que vous me reprochez, vous le commettez, vous l’encouragez tous les jours. N’est-ce donc que pour me punir que vous êtes devenu sensible ? ».

Et s’il niait ou la subsistance même du fait, ou ses circonstances aggravantes, s’il prétendait en justifier l’intention et les motifs, il faudrait donc entrer dans un examen à charge et à décharge, appeler et entendre des témoins, et donner ainsi aux brutes contre notre espèce une sorte d’action légale d’autant moins fondée qu’elle ne pourrait être réciproque.

La loi ne lie les mains à la vengeance que pour l’exercer elle-même avec plus de mesure et de lumières ; elle ne défend de repousser violemment un outrage que parce qu’elle s’engage à le punir. Ici, au contraire, elle offrirait une garantie aux [61] animaux, et n’en donnerait aucune à l’homme. Elle servirait uniquement contre l’un, et se déclarerait incompétente à l’égard des autres quoiqu’également capables de violences et de malignité.

Je ne parle pas des frais de ces étranges poursuites dont la moins dispendieuse surpasserait le plus souvent la valeur estimative de la partie lésée ; je n’insiste pas sur le danger de prêter le flanc au ridicule, et d’exposer à la moquerie publique les lois et leurs ministres en les forçant à descendre à des détails souvent grotesques, plus dignes de la bouffonnerie des théâtres que de la gravité des tribunaux.

Je me hâte d’indiquer les moyens plus convenables dont je crois que l’Administration pourrait se servir dans le dessein d’inspirer plus de douceur pour les animaux.

Me serait-il permis de désirer qu’ils obtinssent un regard de bienveillance du génie qui travaille maintenant avec tant de succès à organiser parmi nous toutes les parties de l’ordre social et qu’à la fin de la carrière législative où la plus haute sagesse a, jusqu’ici, dirigé ses pas, il daignât frapper d’une juste censure la cruauté à l’égard des bêtes, et les recommander, pour ainsi dire, à la merci d’une nation humaine et généreuse.

Ce ne serait ni une injonction pédantesque, ni [62] un vain étalage de philosophie : bien moins encore y verrait-on une loi expresse et menaçante, ce serait la simple exhortation d’un père qui aspire à rendre ses enfants aussi bienfaisants que lui-même. Une leçon donnée d’une manière si solennelle, émanée d’une autorité si importante et consignée dans un monument immortel, produirait sur les esprits une impression durable et profonde ; elle ferait jaillir du cœur de l’homme, suivant la belle expression de Plutarque, une riche source d’indulgence et de bonté ; tel autrefois le législateur des Juifs, d’un coup de sa main puissante, fit sortir d’une roche aride cette eau limpide et salutaire qui éteignit les feux d’une soif ardente et porta partout la fraîcheur et la vie.

Le gouvernement exigera que les instituteurs secondent ses vues par leurs préceptes et par leurs exemples. Il semblerait d’abord que de telles instructions fussent moins nécessaires à des âmes neuves où rien n’a dû défigurer encore l’ouvrage de la nature : et, en effet, ce jugement serait exact si l’on en croyait des philosophes qui, pour donner une meilleure idée d’eux-mêmes, ont soutenu que l’homme est né bon ; mais trop d’exemples démentent cette assertion de la flatterie, ou de la vanité.

[63] L’envie de nuire perce souvent jusque dans la première enfance, la méchanceté précède en elle la force ; et les premiers essais de la sienne en sont déjà l’abus.

L’auteur du livre de l’esprit rapporte avoir vu des hannetons, et d’autres insectes tourmentés, des mois entiers, par des enfants. Combien de traits pareils n’ai-je pas eu moi-même sous les yeux ! Qu’ils m’ont paru propres à justifier le mot de La Fontaine cet âge est sans pitié ! Il en est qui retracent ce que le génie des tyrans les plus inventifs a jamais imaginé de plus horrible en fait de supplices, j’allais en décrire quelques-uns, mais j’ai craint de peindre de couleurs trop odieuses ce printemps de notre existence qui produit, il est vrai, quelques plantes nuisibles ; mais qui semble les cacher sous les fleurs. En serait-il de la nature humaine comme de ces vins et de ces fruits qui ont besoin de se dépouiller peu à peu de leur âpreté malfaisante et ne doivent qu’au temps les sucs balsamiques, et le goût suave qui énoncent enfin leur maturité ? Ce n’est guère qu’en approchant de la sienne que l’homme devient communément l’ami des animaux, soit qu’alors il [64] ait plus de réflexion, moins de caprices, et que dans le calme des passions, la bienveillance s’étende avec la raison ; soit qu’à cette époque, devenu ordinairement propriétaire et chef de famille il s’intéresse à ce double titre aux bêtes qu’il possède ; soit que l’utilité et l’agrément dont elles sont pour lui, le disposent à la reconnaissance ; soit qu’enfin tous ces rapports produisent, à la longue, dans les âmes les plus dures, une sorte d’attachement dont la légèreté des enfants est presqu’incapable.