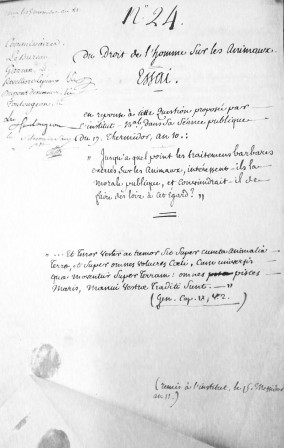

… et Terror vestes ac tremor sit super cruenta animalia Terrae, et Super omnes volucres coeli, cum universis quae moventur super terram : omnes pisces maris, manu vestra traditi sunt, Gen. Cap. IX, v. 2

Reçu le 15 messidor an XI Commissaires : Le Bureau : Garran, La Révellière-Lépeaux, Dupont (Denemours), Toulongeon, Silvestre de Sacy.

Elle paraitra bien facile à résoudre la question que l’Institut National a présentée en ces termes, à l’examen des moralistes :

« Jusqu’à quel point les traitements barbares exercés sur les animaux intéressent la morale publique et s’il conviendrait de faire des lois à cet égard ? »

Dans combien de mémoires on accumulera les raisonnements et les citations pour démontrer que le spectacle continuel de l’injustice et de la cruauté rend l’homme cruel et injuste, qu’il s’habitue à répandre le sang lorsqu’il a trop fréquemment sous les yeux des scènes sanguinaires ; que [3] l’humanité est un sentiment qui demande à être nourri, entretenu par des exemples…

Voilà ce que diront sans doute tous les concurrents. Et que d’autres motifs encore ils ne manqueront point d’alléguer pour empêcher les hommes de traiter avec dureté les animaux, ces amis de leur enfance, ces compagnons de leurs travaux, leurs esclaves, rendant leur vie à leurs bienfaiteurs après la mort.

L’institut lui-même semble n’avoir pas présumé qu’il pût y avoir deux avis sur la proposition principale qui fonde pour ainsi-dire la question : Il ne demande pas si les traitements barbares exercés sur les animaux intéressent la morale publique, mais Jusqu’à quel point ils peuvent l’intéresser. Ainsi il s’agirait de prouver non l’influence, mais le degré d’influence que peuvent avoir sur la morale, le spectacle et sans doute aussi l’exercice habituel de ces barbares traitements.

Je l’avouerai : au premier examen, la question me parut inutile. Je me disais : si tout le monde est d’accord sur le danger qui résulte pour les [5] mœurs, de l’exercice et du spectacle de la cruauté envers les animaux, qu’importe de bien préciser le danger ?

Mais bientôt je sentis de combien de développements ce problème était susceptible. J’y découvris le germe d’une foule de questions incidentes qui toutes avaient occupé les philosophes anciens et modernes, et dont une grande partie n’avait jamais reçu de solution satisfaisante.

Sans me flatter d’être ni plus heureux, ni plus instruit que ces maîtres de toute sciences, j’oserai réunir ici, sous les yeux de mes Juges une suite de réflexions ou plutôt d’essais analytiques sur ces problèmes dont plusieurs me semblent d’un grand intérêt pour la morale et la société.

Oh ! Si j’étais Platon ou Socrate, si comme eux je me voyais suivi d’une foule de disciples avides de connaissances, j’aurais formés, comme ils le faisaient souvent eux-mêmes, à leurs débats, quelques unes de ces questions qui me semblent si dignes d’exercer l’esprit actif et curieux des jeunes gens. Il eut été intéressant pour moi, de les entendre discuter et se décider chacun suivant son caractère et ses gents.

[7] Critions eût soutenu l’automatisme des bêtes, et en eut conclu qu’elles méritaient peu notre pitié ; le doux Timée sectateur secret de la doctrine de Pythagore, aurait voulu qu’on les traitât comme des frères malheureux, Alcibiade eût péroré avec grâces pour démontrer que tout ce qui existe au monde d’êtres vivants comme d’êtres inanimés, est destiné par la nature aux besoins et même aux plaisirs de l’homme.

Mais je suis seul, sans disciples, sans conseils – à l’exemple de Sénèque, je tenterai de présenter les diverses propositions que j’entreprendrai de faire admettre, sous toutes leurs faces et surtout dans leurs rapports avec la question principale.

L’opinion que j’émettrai n’aura été provoquée par aucune considération, aucun égard pour les opinions régnantes : elle est le résultat de quelques méditations.

Méditer ! C’est l’occupation du sage : j’ai médité sur les animaux, sur nos droits à leur égard, dans le sein des villes, au milieu du fracas : c’est là que les animaux, sous les lois de l’inhumaine opulence, ne connaissent ni repos, ni douces jouissances, travaillent au-delà de [9] leurs forces, meurent souvent attelés au joug. J’ai continué de les observer et de les étudier dans les champs, sur le penchant des montagnes, sur les rivages des fleuves : ici le sort des animaux est presque toujours préférable : ils vivent au milieu des fleurs et de la verdure, se voyant renaître dans une postérité nombreuse, partagent souvent le bien-être de leur rustique maître.

Mais entrons plus directement dans le sujet.

I

J’entreprendrai d’abord de retracer ici les raisonnements que l’on peut employer pour prouver combien la cruauté envers les bêtes a de funestes résultats pour la morale.

Il n’est personne qui ne se sente pénétré d’une douloureuse compassion en voyant des barbares moins raisonnables que les animaux auxquels ils commandent, déchirer à coups de fouet ou par l’aiguillon, les flânes d’une malheureuse bête de somme qui a succombé sous une charge trop pesante. Mais pourquoi répéter en froide prose des scènes que la poésie a ornées de ses couleurs ?

« Cependant je l’ai vu, j’ai vu des animaux courbés injustement sous d’énormes fardeaux, l’homme s’armer contre eux et comme pour punir leur paresse, par de durs traitements châtier leur faiblesse.

[11] J’ai vu les nerfs rosis et les jarrets tendus/ tomber ces malheureux sur la terre étendus. J’ai vu du fouet cruel les atteintes funestes/ de leurs esprits mourants solliciter les restes/ et des coups redoublés accablant leur langueur/ par l’excès des tourments ranimer leur vigueur[1] ».

Ce spectacle soulève d’indignation, les âmes qui n’y sont point accoutumées. On ne peut s’empêcher de maudire le maître inhumain qui maltraite ainsi d’innocentes et utiles créatures ; et l’on prend une mauvaise opinion de sa moralité : on plaint sa femme, ses enfants, tout ce qui l’approche.

Nous prouverons en son lieu que c’est encore là un de ces préjugés, une de ces erreurs que par amour pour la justice et la vérité, on ne peut trop s’empêcher de détruire ou du moins de modifier, quoiqu’elle soit autorisée par les maximes de presque tous les philosophes, et partagée par le plus grand nombre des hommes instruits.

Hâtons-nous de l’observer dès en commençant. C’est par esprit d’ordre et de Justice, par une espèce d’instinct qui irrite contre tout ce qui ressemble à l’abus, à l’usurpation du pouvoir, on est toujours tenté, par exemple de prendre la défense d’un chien que maltraite son maître, ou d’aller briser sa [13] chaîne lorsqu’attaché pour la première fois au cruel poteau d’où il ne pourra plus s’éloigner que pendant de courts intervalles, il regrette par de longs et douloureux sanglots, la porte de sa liberté. Mais peu à peu ce sentiment de bienveillance s’éteint par l’habitude. L’habitude de considérer les maux use la pitié. Ce sera là un des arguments de ceux qui prétendront qu’il faut éloigner des yeux tout spectacle sanguinaire. Nous verrons encore autre part jusqu’à quel point cette proposition est fondée.

On ne devient aussi que par degrés, insensible aux angoisses de l’animal que l’on blesse à la chasse et que l’on voit mourir d’une longue agonie, dont les cris, quelquefois les larmes, semblent implorer un pardon.

Combien de fois le bras du jeune chasseur s’est arrêté au moment où il allait plonger le fer dans la gorge haletante du Cerf ? L’exemple seul des chasseurs plus exercés peut le déterminer à consommer le meurtre. Non, ce n’est point sans répugnance que l’on trempe ses mains dans le sang, lorsqu’elles sont encore pures de carnage. Malheureuses sont les bêtes dont la douleur ne s’exprime point par des cris, par des plaintes. Tels sont presque tous les [15] poissons et les insectes. Lambert[2] remarque avec raison que leur mort n’excite en nous ni compassion, ni intérêt. On enlève sans pitié les uns au fluide sans lequel ils ne peuvent exister ; on écrase presque avec plaisir les autres, lors même qu’ils ne sont pas nuisibles. La pitié envers les animaux n’est presque jamais le résultat d’un raisonnement. C’est une émotion toute physique que bientôt la réflexion détruit. Il faut des cris, des sanglots pour réveiller la sensibilité dans le cœur de la plupart des hommes : la douleur muette cesse d’être pour eux de la douleur. Dans presque tous les temps on a cru, ou du moins on a écrit que du meurtre des bêtes on passa bientôt au meurtre des hommes. Telle parait avoir été l’opinion de l’antiquité :

… Primoque a code ferarum induisse puto maculatum sanguine ferrum

Ovid. Metam. L. 15, fab 2

À en croire Porphyre[3],

Ce fut un jour de deuil que celui où la première fois, le sang de ses animaux fut versé par des hommes.

Pythagore adora un autel sur lequel le sang n’avait jamais coulé, et l’on sait d’ailleurs avec quel scrupule ses disciples s’abstiennent de [17] la chair des animaux[4]. Lui-même, selon le rapport des historiens, achetait des chasseurs les animaux qu’ils avaient pris vivants pour leur redonner la liberté et la vie.

Chez les modernes, depuis Montaigne jusqu’à Rousseau, presque tous les philosophes ont plaidé avec plus ou moins d’éloquence la cause des bêtes contre les hommes. Presque tous ont prétendu que le meurtre des bêtes était un attentat contre les lois de la nature, que le spectacle répété de ce sang innocent répandu par les mains de nos semblables, nous accoutumait au sang, détruisait dans nos cœurs les sentiments doux et humains, éteignait la pitié.

Et un observateur moderne n’a-t-il pas dit : « les hommes employés par état à verser le sang des animaux se font remarquer en général par des mœurs dures, impitoyables, féroces. L’on sait qu’il y a des pays où pour différents actes sociaux, la législation les sépare en quelques sorte des autres citoyens[5]». S’il en était ainsi, la question qui nous occupe aurait été résolue depuis longtemps. Mais il se pourrait que par excès d’humanité, les philosophes tant anciens que modernes, eussent à ce sujet avancé quelques paradoxes.

[19] II

Quoique l’on ait beaucoup écrit sur la pitié, surtout dans ces derniers temps, il me semble que la matière n’est point encore épuisée. Ce sentiment prend dans le cœur humain tant de formes, il nait de tant de causes diverses, il laisse souvent si peu de traces, il est quelquefois si poignant, si profond qu’on n’a dû, avec assez de peine lui assigner un rang dans l’ordre des sentiments qui concourent à former le caractère moral.

On sait que les uns pensent avec Helvétius que c’est par un retour sur nous-mêmes que nous éprouverons une douloureuse émotion en voyant, ou même en apprenant les maux d’autrui ; d’autres avec Smith se sont persuadés que la constitution de l’homme renferme certains principes qui s’intéressent au sort des autres et lui rendent nécessaire le bonheur de ses semblables, lors même qu’il n’en retire aucun avantage[6]. Quoiqu’il en soit, il est du moins certain que pour plaindre le mal d’autrui, il faut le connaître, comme dit un philosophe moderne ; mais il ne faut pas le sentir, sans quoi l’on serait tout à son mal. En effet quand on a souffert ou qu’on craint de souffrir, on plaint ceux qui souffrent, mais [21] tandis qu’on souffre on ne plaint que soi[7]. C’est parce qu’ils n’ont point senti les douleurs, parce qu’ils ne les connaissent point, que les enfants en très bas âge paraissent peu humains et souvent impitoyables. Ce fut donc un jugement bien atroce que celui par lequel l’aréopage condamna à mort un enfant qui avait crevé les yeux à son oiseau. En vain Montesquieu veut excuser l’aréopage, en nous représentant que ce tribunal institué pour la censure des mœurs, ne pouvait s’empêcher dans ce cas de sévir contre un délit qui annonçait une grande immoralité : « qu’on fasse attention, dit-il, qu’il ne s’agit point là d’une condamnation pour crime, mais d’un jugement de mœurs dans une république fondée sur les mœurs[8] ». Dans aucun pays, des juges équitables n’ont puni le délit commis sans intention, par ignorance le jeune Athénien que condamnèrent les aréopagites aurait pu devenir le plus doux, le plus humain des hommes. En effet on apprend à être sensible et compatissant comme à être cruel.

L’enfant qui ne sait pas bien encore ce qu’est la souffrance ou qui ne s’est point encore rendu compte à lui-même, pris note, pour ainsi-dire, des signes par lesquels elle [23] s’exprime croit souvent jouer avec les bêtes lorsqu’il les étouffe. Mais il apprend assez promptement à connaitre ces signes de la douleur et lorsqu’une fois ils sont empreints dans son cerveau, il ne les oublie jamais. Citons encore Rousseau :

« On remarque en général que le sang, les blessures, les cris, les gémissements, l’apparat des opérations douloureuses, et tout ce qui porte aux sens des objets de souffrance, saisit plutôt et plus généralement tous les hommes. L’idée de destruction étant plus composée ne frappe pas de même ; l’image de la mort touche plus tard et plus faiblement parce que nul n’a par-devers soi l’expérience de mourir. Il faut avoir vu des cadavres pour sentir les angoisses des agonisants. Mais quand une fois cette image s’est bien formée dans notre esprit, il n’y a point de spectacle plus horrible à nos yeux ; soit parce que sachant que ce moment est inévitable pour tous les hommes, on se sent plus vivement affecté d’une situation à laquelle on est sûr de ne pouvoir échapper »[9]. Mais la pitié est presque toujours exclusive, c’est-à-dire que l’on ressent rarement une égale compassion pour tout ce qui souffre en général. [25] Pour ne parler ici que du sentiment de compassion que nous éprouvons pour les bêtes, tel qui n’entend pas sans douleur les gémissements d’un chien, voit avec indifférence le sang couler de la gorge d’un pigeon ; telle femmelette livrerait volontairement au fer du cuisinier tous les animaux d’une basse-cour pour conserver une tourterelle, un perroquet ou un serein.

La religion chrétienne est une de celles dont les préceptes paraissent les plus propres à faire naitre à augmenter cette bienveillance, cette affection généreuse, cette charité d’où naît la pitié. Mais les chrétiens ont trop souvent eux-mêmes retenu ce sentiment. Au lieu d’aimer et de secourir tous les hommes en général, ils ont, à l’exemple de toutes les autres sectes religieuses, méprisé et quelquefois persécuté quoique rejetant ou même ignorant leur doctrine. Ils n’étaient généreux et compatissants que pour leurs frères.

On pourrait dire qu’il y a deux formes de pitié. L’une ne s’exerce que sur quelques objets, elle laisse l’âme indifférente sur tout le reste. L’autre plus universelle pourrait prendre le nom de Bienveillance de générosité. C’est à celle-là sans doute, que les Athéniens avaient élevé un temple. Elle est un des sentiments, dit Saint Lambert, [27] que la Nature oppose en nous à la colère, à la vengeance, aux mouvements d’intérêt personnel[10]. Mais elle a ses excès ; et alors elle devient souvent dangereuse et presque ridicule. Elle cesse d’être vertu. Comment donner en effet ce nom au sentiment qui porte certaines homme à s’intéresser à des scélérats que la loi a justement condamnés ; qui leur fait emménager et secourir des animaux inutiles et quelquefois nuisibles. Cette pitié exagérée a souvent son origine dans quelque opinion religieuse.

Les anciens Egyptiens, suivant Diogène Laërte[11] mettaient au rang des Dieux tous les animaux utiles. Ils honoraient aussi les animaux dangereux tels que le crocodile. Ils embaumaient les Ibis et d’autres espèces d’oiseaux, et leur élevaient des monuments.

Les Tures ont des hôpitaux pour les chats. Les anciens Chrétiens, les hermites, les pères du désert, vivaient pour ainsi-dire familièrement avec les bêtes et auraient cru commettre un crime que de tuer même les insectes dégoutants qui rangeaient leurs corps.

« Les Indous ont encore des cérémonies en l’honneur des animaux. Les Brames célèbrent une fête des vaches qu’ils appellent le Pangol. Ils adorent le Dieu de la vertu, sous l’emblème et sous la figure d’un bœuf, [29] ils prennent pitié des animaux les plus vils, parce qu’ils les regardent comme tenant à l’humanité, par la transmigration des âmes. Plusieurs voyageurs rapportent qu’il existait encore dans le dernier siècle à Surate, des hôpitaux pour les puces, les punaises, les poux N. On parle d’une secte d’Indous dans le royaume de Golconde, qui a tellement horreur du sang qu’ils s’abstiennent de manger des oignons, parce que cette espèce de légumes renferme des filaments qui ressemblent à conduits sanguins »[12]. C’est ainsi que les hommes ne savent jamais rester dans les bornes tracés par la raison. Ils ont du métamorphoser en vice la plus aimable des vertus, la bienveillance de pitié.

Mais si les excès d’une fausse pitié pour les animaux sont blâmables, on ne peut s’empêcher d’applaudir à certains traits de bienveillance envers eux. Avec quel plaisir ne voit-on pas Montaigne s’écrier avec bonhomie : « Je ne prends guère beste en vie à qui je ne redonne les champs, et l’on est touché jusqu’aux larmes, lorsque Sterne ouvre sa fenêtre au sansonnet et lui dit : va, le monde est assez grand pour nous ».

Mais cette douce bienveillance pour les bêtes, sentiment très louable lorsqu’il ne dégénère point en faiblesse, est-elle un signe [31] d’un caractère bon et humain ? S’il n’en était rien, on sent la conséquence que l’on en pouvait tirer dans la question qui nous occupe.

III

Après avoir vu que l’on apprend à devenir compatissant, il me parait intéressant de rechercher comment se forment les caractères cruels et impitoyables.

Observons d’abord que pour le bonheur du genre humain, la dureté, l’inflexibilité de l’âme n’est jamais complète, ne s’étend pas sur tous les êtres animés en général. S’il est vrai qu’un Empereur ou plutôt un ministre ait désiré que le genre humain n’eût qu’une tête pour l’abattre d’un seul coup, c’est une aberration des lois générales, une anomalie dont on ne peut rien conclure.

Dès les premières lignes de son ouvrage Smith avance : « que le sentiment de la pitié comme les passions originelles de notre nature, n’est pas relégué dans les cœurs vertueux et humains, quoiqu’il puisse y être infiniment plus exquis. Le plus endurci des lois de la société n’en est pas entièrement privé ».

Toute l’histoire prouve cette maxime. Les Tyrans comme les tigres sont quelquefois [33] généreux : ils savent pleurer. Presque toujours ils ont quelques goûts aimables, quelques passions douces et même enfantines. Le farouche Robespierre aimait la toilette, et ne parut jamais en public que coiffé avec soin et même avec recherche. Un autre de ses collègues, le perfide Couthon, portait toujours avec lui un petit chien, et ne cessait de le caresser même en signant ou des arrêts de mort, ou des décrets qui devaient faire tomber le lendemain des milliers de têtes.

On trouve bien d’autres exemples dans l’histoire ancienne de ces contrastes qui ne nous paraissent bizarres que faute de connaitre comment se forment les caractères. Mais je ne citerai point ces exemples parce qu’ils sont très connus et m’écarteraient trop de mon sujet.

Oh ! Si l’on pouvait savoir en détail par quel concours de circonstances, l’âme d’un Néron, d’un Caligula est devenue si sanguinaire, si impitoyable. Peut-être on serait surpris qu’on ait pu attribuer leur cruauté à des causes si différentes des causes réelles.

Ce qu’il y a de certain c’est que bien rarement on leur voit dans leur enfance, des penchants sanguinaires ; on ne dit point qu’ils prissent plus de plaisir que les autres enfants à tourmenter les animaux.

[35] D’un autre côté (et c’est où je voulais arriver) aucune observation constante ou bien vérifiée ne prouve que ceux qui, par état, sont obligés de maltraiter les bêtes, pour en retirer des services, ou ceux même qui doivent les égorger, soient, comme on l’a tant de fois répété, cruels et sanguinaires. Sans doute les premiers ont une plus grande grossièreté de ton et de langage, ce qui est un résultat nécessaire de leurs fonctions ordinaires, de leurs habitudes. Sans doute encore les seconds, quoique moins durs et moins brutaux, ne seront pas très sensibles aux cris d’un animal ; mais combien d’individus dans plusieurs autres états qui demandent également l’emploi des forces, mais qui pourtant n’obligent point à verser le sang, offrent autant de grossièreté, et d’apparente insensibilité.

Au reste suivez tous ces hommes dans le sein de leurs familles. Vous verrez leur tendresse pour leurs femmes, pour leurs enfants. Vous les trouverez aussi scrupuleux observateurs des préceptes de la religion et de la morale, que le reste des Citoyens.

Consultez les registres de la police, ceux des greffes criminels. Vous ne trouverez pas sur ces listes de coupables, les noms des hommes qui par état trempent leurs mains dans le sang [37] que dans la proportion où ils doivent être quant au nombre, avec ceux qui exercent des professions mécaniques, c’est-à-dire des professions qui supposent de ceux qui les exercent, peu d’instruction, peu d’étude des règles de la morale.

Dans les grandes convulsions politiques, lorsque les peuples entrainés par des passions frénétiques s’engorgent entre eux sans pitié, comme sans remords, compte-t-on plus d’hommes de telle ou telle profession que d’une autre ? N’était-ce que des bouchers qui massacraient les protestants, le jour de la St. Barthelemy ? A-t-on reconnu plus de bouchers et de cochers, que de charpentiers, maçons etc. dans ces troupes d’assassins qui de nos jours s’enivrèrent de sang dans la glacière d’Avignon, dans les prisons de l’abbaye ? À qui doit-on l’invention des Noyades, des mitraillades, de quelques autres supplices que les Caligula n’auraient pas inventés ? Je l’écris en rougissant, ce fut à des hommes dont la plupart avaient reçu une éducation douce et libérale, mais qui jeunes encore, s’étaient livrés aux écarts d’une imagination ardente et libertine. Leur dépravation avait commencé près des femmes ; ils portèrent dans [39] les affaires publiques l’immoralité de leurs sentiments, de leurs habitudes. Un seul boucher a joué un rôle dans une de nos assemblées politiques ; ses opinions y furent sans doute exagérées, souvent sanguinaires : mais sa conduite ne le fut pas. On le vit un des premiers se fatiguer du spectacle des désordres publics ; le premier il ferma l’antre d’où sortaient les proscriptions.

En écrivant cette espèce d’apologie d’un État flétri par l’opinion publique, je sens moi-même une espèce de répugnance, résultat nécessaire du préjugé que j’ai partagé longtemps. Mais fallait-il laisser subsister une erreur que tous nos philosophes ont concouru à répandre ? L’intérêt de la vérité l’a emporté sur le dégoût involontaire que m’inspire le nom même de la profession que j’ai défendue.

S’il était vrai que le spectacle continuel du sang et des souffrances physiques eût autant d’influence qu’on le prétend sur le caractère moral, les guerriers et même les médecins pourraient avec plus de justice être soupçonnés de cruauté.

Et l’on sait pourtant que c’est dans le cœur des guerriers que se trouve la vraie générosité, la clémence même. Quiconque ne se présente [41] pas armé devant eux, et ne veut point enfreindre les ordres qu’ils ont reçus, en est protégé, même quelquefois respecté, s’ils lui reconnaissent des qualités estimables. Sans doute que dans le vin, dans la colère, ou emportés par quelques-unes de ces passions violentes qui ne laissent aucun pouvoir à la raison, telles que la jalousie et le ressentiment d’une offense humiliante, ils balanceront moins que d’autres, à se venger à punir ; mais ce mouvement impétueux n’est point une preuve de cette cruauté, de cette passion froide qui jouit du malheur de tout ce qui l’entoure. Alexandre, dans un mouvement de colère et échauffé par le vin, poignarde Clitus son ami. A l’instant même, il tombe sur ce corps sanglant, pleure, gémit, veut le rappeler à la vie. Longtemps l’ombre de Clitus vint troubler son sommeil. Un guerrier eût des remords ; un Néron, un Claude et tant d’autres élèves dans la mollesse des Cours, et qui n’avaient jamais vu un champ de bataille jonché de morts, tous ces lâches ne sentaient pas un regret de tous leurs assassinats.

Quant aux médecins depuis Hippocrate jusqu’aux plus célèbres de nos jours, ils ont prouvé par leurs ouvrages, par leurs mœurs, qui leur philanthropie était constante, [43] inaltérable ainsi que leur respect pour le malheur et leur dévouement à leurs pénibles fonctions. Il en est peu parmi eux qui ne soient plus humains plus compatissant que ceux même qui vivent loin des scènes d’horreur et de sang qu’ils ont sans cesse sous les yeux.

J’ai cherché la cause du peu d’influence que, dans toutes ces professions, les habitudes paraissent avoir sur le caractère, tandis que, dans plusieurs autres, elles en ont une si grande ; pourquoi par exemple le chasseur, le guerrier, le médecin ne sont presque jamais, comme je l’ai démontré, plus cruels et sanguinaires que les autres hommes tandis que le négociant conserve dans le monde l’avidité qu’il montre dans les affaires, la manie des spéculations, un certain penchant pour la ruse ; que l’avocat développe, à toute occasion, un esprit analytique, et souvent argutieux etc.

Sans me flatter de résoudre complètement ce problème, je crois pouvoir avancer que les émotions physiques d’une certaine espèce concourent bien moins à la formation des caractères, qu’une longue habitude de sensations qui tiennent plus directement à ce que l’on appelle le moral. Je m’explique.

Nous ne ressentons vivement ou plutôt [45] nous ne gardons un long souvenir que des sensations nées d’objets avec lesquels nous pouvons sympathiser (pour me servir de l’expression employée par Smith : car ici son système me parait incontestable). Or, on peut bien, en voyant souffrir d’un mal physique un animal ou même un homme, craindre d’endurer un jour les mêmes douleurs ; mais on ne sympathise point avec la douleur même, on ne s’en forme qu’une idée vague, obscure.

Mais comme le remarque Smith[13] : « Il en est tout autrement des passions qui ont leur source dans l’imagination. Le Tissu de mon corps ne peut être que fort peu dérangé par les altérations qui se font dans celui d’un autre ; mais mon imagination se prête d’avantage, elle prend plus aisément la forme pour ainsi-dire et la configuration de l’imagination de ceux avec lesquels je vis familièrement. C’est pourquoi les traverses que rencontrent l’amour et l’ambition font naitre plus de Sympathie que le plus grand mal corporel.

Ces passions viennent entièrement de l’imagination. Celui qui a perdu son bien ne sent aucun mal dans le corps, s’il est d’ailleurs en bonne santé ; il souffre de l’imagination seule qui lui représente la perte de sa dignité, l’abandon de la part de ses amis, la dépendance, le besoin, la [47] misère prêts à fondre sur lui ; et nous sympathisons plus fortement avec lui, parce que nos imaginations se moulent bien plus facilement sur la sienne que nos corps ne pourraient se mouler sur le sien.

« La perte d’une jambe peut passer généralement pour un malheur beaucoup plus réel que celle d’une maîtresse. Ce serait néanmoins une ridicule tragédie que celle dont la catastrophe roulerait sur le premier accident[14]. C’est par ces principes que l’on peut expliquer l’extrême facilité avec laquelle on s’habitue à voir périr les bêtes à la chasse, à la pèche, ou dans les boucheries, et même à voir souffrir les hommes dans les prisons et dans les hôpitaux. Celui qui a vu une douzaine de dissections voit ensuite avec une grande et même avec une parfaite indifférence, toutes les opérations de cette nature ; mais quoique nous ayons lu ou vu jouer plus de cinq cents tragédies, il est rare que nous ne conservions pas quelque sensibilité pour les objets qu’elles représentent[15] ». Il me semble qu’à présent il doit être [49] assez facile de déterminer à peu près Jusqu’à quel point les traitements barbares exercés sur les animaux intéressent la morale publique.

D’un côté l’habitude en détruit tout l’effet, de l’autre la sensation qu’ils excitent, même lorsqu’on en est rarement témoin, ne se liant à aucune idée morale, l’âme n’en est pas longtemps affectée. Nous oublions facilement les maux physiques que nous avons soufferts nous-mêmes, que sera-ce de ceux que nous voyons souffrir à des êtres dont l’espèce est aussi inferieure à la nôtre ?

Mais ce n’est point avoir assez prouvé.

Si les traitements barbares exercés sur les animaux intéressent bien faiblement la morale, il pourrait n’en être pas ainsi des traitements injustes. On peut faire contre eux un tel abus de pouvoir et de la force que le spectacle continuel de cette Tyrannie, de ce délit contre la Nature doit avoir quelque influence sur le caractère des Enfants et du peuple des dernières classes de la société. C’est ce que je tâcherai d’examiner et de décider.

IV

Voyons d’abord si nous avons un droit réel sur les bêtes, et de quelle nature il est, [51] peut-être trouverons nous ainsi quelles en sont les bornes.

A commencer par Pythagore, bien des philosophes ont regardé comme une usurpation l’empire que nous exerçons sur les bêtes. Mais, s’il est vrai, ce qui est très problématique, que Pythagore crût réellement à la métempsycose, il n’est pas étonnant qu’il ait accordé toute protection à des êtres dans lesquels il croyait qu’étaient renfermées des âmes humaines, et qui ne lui paraissaient différer de lui et de tous les autres hommes que par quelques formes extérieures.

La Bible même, dans quelques endroits, semble vouloir rechausser la condition des bêtes. Idem interitus homini et Iumentum ; et ceque utrusque conditio[16]. C’est en considérant toutes les qualités, l’intelligence, on pourrait presque dire les vertus de plusieurs espèces d’animaux, que des philosophes se sont égarés au point d’en faire presque les égaux de l’homme. Sénèque leur a depuis longtemps répondu : « Voyez, disait ce philosophe, avec quelle injustice les bienfaits des Dieux sont appréciés par quelques hommes qui font profession de sagesse. Ils se plaignent de ce que nous n’avons

Notes:

[1] V. La Pitié, Poème par Jacques Delille, chant I. Dans la plus grande partie de ce chant, le poète peint la pitié exécrée par les particuliers envers les animaux.

[2] Notes sur le Poème ses Saisons. Chant…

[3] Porphy. De Astinentia carn. Lib. 2

V. aussi Anacharsis : institut de Pythagore, tom. 6, in Bayle, Verbo Pythagoras.

[4] Dogen. Laert. In Vita Sythag

[5] Rapports au Physique et du moral. To. II, s. 223.[6] Smith, Théorie des sentiments moraux. To. I, ch. I, ancienne Traduction de Blavet.

[7] Rousseau ; dans l’Emile, Liv. 4. Cabanis.

[8] Montesquieu : Esprit des lois, liv. V, ch. 3.

[9] Emile, liv. 4.

[10] Saint Lambert, Analyse de l’homme. To. Ier des œuvres philosophiques.

[11] In Proemio vita Sylhag.

[12] Notes sur le Poème de la Pitié. P.ge 174 de l’ev. un-12 Montesquieu : Esprit des lois, liv. V, ch. 3.

[13] Théorie des sentiments moraux. To. 1, pg. 57.

[14] Smith a pris soin de répondre lui-même à l’objection que l’on aurait pu faire, en lui rappelant la tragédie de Philoctète.

« Dans quelques tragédies grecques, dit-il, on a taché d’émouvoir la compassion par la représentation d’une douleur corporelle. Philoctète pousse des cris et s’évanouit, tant celle qu’il endure est extrême. Hercule et Hyppolite expirent dans les tourments les plus cruels, et auxquels toute la force même d’Hercule ne peut résister. Ce n’est cependant pas la douleur, mais quelque autre chose qui nous intéresse en pareil cas. Ce n’est point la blessure de Philoctète, mais la solitude où il est qui nous affecte, et qui répand sur cette charmante tragédie, un certain sauvage romanesque si agréable à l’imagination. Les souffrances horribles d’Hercule et d’Hyppolite ne nous intéressent que parce que nous prévoyons que la mort en sera la suite. S’ils devaient en réchapper elles nous paraitraient souverainement ridicules. Quelle tragédie serait-ce que celle où la plus grande crise d’un héros serait des tranchées de colique ? Il n’y a pourtant pas de douleurs plus aiguës. Ces tentatives pour exciter la Pitié par le spectacle d’une douleur du corps, peuvent être mises au rang des plus grandes violations de décorum dont le théâtre grec ait donné l’exemple ».

(Théorie des sentiments moraux, section 2, chap.1)

[15] Id., ibid.

[16] Eccles. Ch. 4