[(1)] Monsieur,

Je me fais, pour vous obéir, un devoir de vous l’envoyer, tout inutile qu’il est, le Mémoire que la Classe à votre prière, a eu la bonté de me confier, il y a plus d’un an. J’ai bien largement usé de la permission que vous me donniez de la part de la transcrire à mon aise, sans me fixer aucun terme. Il ne m’a pas fallu moins que ce temps-là, pour en venir à bout : je n’ai fini que depuis quelques jours, tant le chagrin m’abat et l’ennui me subjugue : la plume, de découragement, me tombe à chaque instant des mains et cependant ce discours la même aurait suffi pour indiquer que j’avais su autrefois la tenir, tout disgracie qu’il peut être.

Au reste, s’il était encore pour moi des consolations, votre honnêteté sans doute m’en eut procuré une des plus touchantes par l’intérêt que vous voulez bien prendre à un homme de lettres, ou plutôt un Auteur, somme de bien, vous vous justifiez le digne héritier d’un nom cher à la littérature. Vous joignez au service toutes les précautions que peut inspirer la délicatesse ; il n’est pas possible, autour de politesse et d’humanité de votre Lettre, à votre procédé, aux attentions dont vous l’accompagnez, de ne pas reconnaitre la noblesse de l’âme et du savoir. Si j’étais capable d’être ou faire encore quelque chose, ce serait à vous que j’aimerais à m’adresser pour m’en fournir l’occasion. Mais l’état de mon esprit et de ma santé ne me permettent plus que d’être le reste de mes tristes jours votre reconnaissant admirateur. Agréez mes remerciements et respectueux hommages.

Delanoë, Ancien prof.

(Porrentruy, 29 juillet 1806)

[(2)] À Monsieur

Monsieur Daciez Secrétaire perpétuel de la Classe d’Histoire et Littérature ancienne.

À Paris

[(3)] Le 23 Germinal

Renvoyé à l’auteur du mémoire n. 25

pour décision Citoyen Secrétaire,

la classe du 18 prairial an 13

Je me vois dans une espèce de nécessité de venir, au milieu de vos savantes méditations, vous distraire un moment par cette Lettre dont je vous prie d’abord de me pardonner l’importunité.

Dans les premiers mois de l’an 10, j’avais lu dans le journal des débats cette question comme proposée pour sujet du prix de Morale de l’an II : Jusqu’à quel point les traitements barbares exercés contre les animaux intéressent-ils la morale publique ; et conviendrait-il de faire des lois à cet égard ?

Quoique depuis la nouvelle organisation de l’Institut, la Classe de Morale fût censée ne plus exister, cependant mon travail étant fait et croyant que ce qui avait été solennellement annoncé au Public ne serait point révoqué, j’ai remis plus d’un mois avant le terme fixé, un Mémoire à la poste ; ou plutôt, ne sachant pas au juste, après tous ces changements que je connaissais peu, à qui l’adresser, je l’avais fait insérer parmi les dépêches de la Préfecture sous l’adresse du Ministre, pour être remis à l’Institut.

Depuis cet envoi jusqu’à présent je n’ai vu dans les journaux aucune mention de ce prix indiqué pour l’an II un des Secrétaires de l’Institut, à qui j’avais écrit en vendémiaire dernier pour répéter mon ouvrage, a eu la complaisance de me répondre, que le prix sur le sujet en question serait adjugé par la classe d’histoire dans votre séance du 2 germinal ; et je n’en vois dans les journaux aucune trace : il parait qu’en effet le sujet et le prix ont été totalement oubliés et mis de côté ; auquel cas il me semble que rien ne peut s’opposer à ce que le Manuscrit soit rendu. J’ose donc me persuader que vous voudrez bien excuser la liberté que je prends de vous prier de faire chercher et mettre simplement à la poste, sous enveloppe à mon adresse, le Mémoire, de même écriture que cette lettre, ayant pour épigraphe 6 vers et demi (je crois) d’Ovide, commençant ainsi :

Quam mala consuescit, quam se parat ille cruori impius humano etc.

Précédé d’un avant propos, commençant par ces mots : trop souvent l’éloquence fut prostituée etc.

Vous ne serez pas étonné sans doute qu’un Auteur, qui a mis 6 mois à son ouvrage, quel qu’il puisse être, soit curieux d’en garder une copie : hors celle que je répète, il ne m’en reste qu’un brouillon informe et presque indéchiffrable.

S’il se retrouve et si de quelque manière que ce soit il a paru sous les yeux de la Classe d’histoire, oserai-je vous prier encore de m’apprendre quel jugement elle en a porté ? Favorable, il me voudrait un prix ; sévère il me donnerait une utile leçon ; et l’un et l’autre serait reçu avec une égale reconnaissance.

Je présume beaucoup peut-être de votre complaisance : mais en la mesurant au savoir et au mérite, je crains peu de me pomper ou de l’épuiser ; et je suis sur que la respectueuse confiance que m’inspire un vrai savant ne vous sera pas moins agréable que les justes hommages de notre admiration.

Daignez agréer, citoyen secrétaire, ceux d’un ardent amateur qui se ferait gloire d’être votre disciple.

Delanoë

Ancien Professeur

Porrentruy, 13 germ, an. 12

P.S. N’étant point de tout à mon aise, je désirerais fort que vous pussiez me renvoyer le dit manuscrit sous le contreseing du Ministre de l’intérieur.

[(4)] Au citoyen secrétaire de la Classe d’Histoire et Littérature de l’Institut

Au lieu des séances de la 3° classe

A Paris

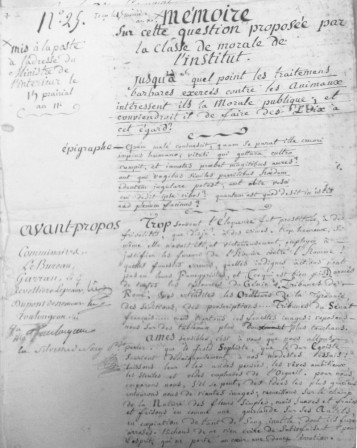

Mémoire

Épigraphe : Quam mala consuescit, quam se para tilla errori impius humano, vituli qui guttura cultro rumpit et immotas praebet mugitibus aures ? Aut qui vagitus similes puerilibus haedum edentem jugulare potest ; aut aliter vesci cui dedit ipse cibos ? Quantum est quod desit in istis ad plenum facinus ?

Reçu le 15 messidor an XI Mis à la poste à l’adresse du Ministre de l’Intérieur le 15 prairial an XI Commissaires : Le Bureau : Garran, La Révellière-Lépeaux, Dupont (Denemours), Toulongeon, Silvestre de Sacy.

Avant-propos

Trop souvent l’éloquence fut prostituée à des frivolités, que dis-je ? À des crimes trop heureux, si même elle n’avait été, et victorieusement, employée à justifier les fureurs de l’homme contre l’homme ! Quelles funestes erreurs, quelles indignes actions n’ont pas eu leurs Panégyristes, et (ce qui est bien pis !) armés de toutes les ressources du Génie Tribunes de Rome, sous entendîtes les Orateurs de la Tyrannie, des séditions, des proscriptions… Tribune du Senat français… mais écartons ces funestes images : reposons-nous sur des tableaux plus doux et plus touchants.

Ames sensibles c’est à vous que nous allons parler, que le froid sophiste, que le dur égoïste sourient dédaigneusement à nos modestes essais : laissons-leur les arides pensées, les rêves ambitieux, les stériles et vides emphases de l’Orgueil. Pour nous, emparons nous, s’il se peut, des idées les plus gracieuses, entourons-nous de riantes images ; recueillons sur le champ de la Nature des fleurs simples, mais sauves et fraîches et faisons-en comme une guirlande sur ses autels, en expiation de tant de sang inutile, dont ils furent arrosés. Tâchons de ne rien écrire de satisfaisant pour l’esprit qui ne porte au cœur une douce émotion.

[2] Eh ! Pourquoi la partie de cet Univers la plus intéressante après le genre humain n’aurait-elle pas ses organes, ses patrons, lorsqu’elle a déjà, depuis tant de siècles, ses historiens célèbres ? Des Peuples innombrables d’Etres sensibles, utiles, aimables, en relation immédiate avec l’homme, destinés à partager avec lui la Terre, réclament son attention, sa justice, dois-je dire sa pitié ? Hélas ! Je n’ai que trop sujet de l’implorer ! Et l’obtiendront-ils ? Eux qui méritaient à tant de titres ses affections les plus tendres !

Assez, dans ces pièces académiques exercices de flatterie, jeux d’esprit indifférents au mensonge comme à la vérité, assez l’on a célébré, ou de ces héros, qui avec beaucoup de bruit et d’éclat ont fait beaucoup moins de bien peut-être, pour ne pas dire beaucoup plus de mal ; ou de ces prétendus savants dont les spéculations systématiques ou les inventions curieuses ont été bien moins utiles à la société que les découvertes, les exemples, les opérations, les méthodes fournis par les Animaux, en un mot tant de services réels qu’ils ont su rendre aux humains.

Consolez-vous, innocentes espèces, dignes d’un meilleur sort : voilà que par un acte solennel, authentique, et dans le siècle le plus éloigné de la barbarie, le plus intéressé à l’être parce qu’il en connait les suites, voilà que pour vous se déclare l’élite des plus savants hommes de la Nation la plus éclairée de l’Univers ! Un Sénat auguste de Sages, un Senat qui fournirait des soldats à plusieurs Athènes médite des lois en votre faveur, propose la réparation des torts et des outrages auxquels on vous croyait à jamais condamnés. Il veut que votre cause soit portée à son Tribunal, c’est-à-dire à celui de la raison la plus épurée et de la Philosophie la plus douce ; et ce sont les hommes qui par leur goût et leurs études doivent être les plus humains, qu’il invite à cette bonne œuvre ; c’est parmi ceux dont l’esprit doit être le plus cultivé, le sentiment le plus développé que l’on vous cherche des avocats ! Adoucir les mœurs, adoucir le sort des habitants de l’Univers, embellir et venger la Nature est-ce donc employer en vain le talent de la parole ? Ô plût à Dieu, que tant de plumes trempées sans cesse dans la fange ou le fiel ne voulussent occuper qu’à de pareils sujets leurs dangereux loisirs !

[3] Orateur des animaux, emploi touchant et pernicieux. Oh ! Que je suis loin de le dédaigner ! Buffon le trouva-t-il au dessous de ses talents sublimes, et son nom en est-il moins grand parmi les écrivains ? Interprète sacré de la Nature, tel est entre eux le rang qui le distingue et qu’il mérite à bien des titres ; mais le premier sans doute est son Histoire des animaux. Froids plaisants, aussi cruels que frivoles, vos vanteries ne me feront pas rougir d’une tache si noble et si douce. Vaudrait-il mieux, à votre avis, ôter d’un trait de plume le Dieu de la Nature que de lui rendre, dans les plus belles de ses œuvres, l’hommage d’admiration et de reconnaissance qu’elles inspirent ?

Oui, charmantes créatures, qui vivifiez la tableau de la création et la rendez plus intéressant à nos yeux dociles et courageux, compagnons des travaux de l’homme, souvent aimables et trop officieux artisans de ses plaisirs pour mériter d’en être les victimes, qui, j’ose le dire, en plaidant pour vous, même contre lui, je sers le genre humain ; et les Cicérons, les Démosthènes, ces beaux génies, ces grands hommes d’État n’eussent pas cru déroger sans doute en se chargeant d’une pareille cause : amis de l’humanité, c’est la vôtre.

C’est en son nom que nous allons réclamer, en voici le moment : ce moment de son triomphe, où, plus respectée que jamais, elle reprend ses droits avec un nouvel empire ; où la fureur même avec laquelle ils furent outragés les rend infiniment plus sacrés et plus chers ! Elle renaît du sein de longues souffrances ; tous ont passé par les épreuves de l’adversité ; et tous les cœurs amollis dans le crues et semblent disposés à s’attendrir ; la férocité même paraît s’humaniser ! Ainsi, lorsqu’on s’est retiré d’un gouffre profond, on se rejette de tout son poids en arrière de crainte d’y retomber. Ainsi des malheurs universels ont préparé le bonheur général ; et peu s’en faut qu’à la vue du président on ne bénisse le passé. Quelle douce inquiétude semble en effet tourmenter les esprits ! C’est à qui trouvera de nouveaux moyens de réparer les maux, de produire le bien non seulement autour de soi, mais sur toute la surface du Globe, comme dans tous les genres ; et le Génie de la bienfaisance est aujourd’hui plus actif, plus créateur que ne le fut naguère celui même de la désolation. Quel plaisir d’observer comment tout s’agite et se travaille en ce moment, pour enfanter la félicité du Monde ! Et quel favorable augure n’en est-ce pas, que ce programme même du sujet proposé, cette espèce de proclamation du corps le plus éclairé de l’Univers à tous ses habitants, énonçant le vœu solennel de rendre heureux tout ce qui respire !

Sans doute il est peu d’hommes aujourd’hui que la vue de l’Etre souffrant puisse laisser tranquille, parce qu’il [4] n’en est point qui n’ait [sic] appris ce que c’est que souffrir, même ceux qui l’avaient toujours le plus ignoré, point qui n’ait eu sa part de ces terribles crises, qui dans les âmes les plus glacées par l’égoïsme, les plus endurcies par la continuité des délices ont dû développer assez et fortement instruire la sensibilité.

Ô combien de fois la mienne, qui fut (grâce à la fortune) exercée de bonne heure, avait souffert pour vous, innocents Animaux ! Et jusqu’à présent j’avais cru souffrir sans espoir : la prescription était si ancienne, les préjugés qui perpétuaient vos malheurs si enracinés, l’habitude de vous opprimer et vous croire faits pour l’être si fortement et si universellement établie, que la seule idée d’une Révolution en votre faveur m’eut paru téméraire et presque extravagante. Mais du moment que dans ma solitude m’est parvenue la nouvelle de ce que l’on tente aujourd’hui pour vous, avec quel transport j’ai saisi l’occasion de vous offrir un défenseur de plus !

Je me soulage moi-même, en cherchant à vous venger. Malheureusement, j’ai lieu de me défier de mes forces : mais nous serons en nombre ; vous avez bien d’autres amis ardents et vous les méritez : j’aurai du moins la satisfaction de seconder l’effort commun.

Oui, réunissons-nous tous, ô vous qui partagez pour eux les mêmes sentiments. Renonçons, pour les mieux servir et mieux concerter nos moyens, à toute espèce de rivalité : que l’unique objet de notre ambition, soit un si grand bien à faire. L’orgueil de l’homme vient de rédiger un Code de ses droits pour l’opposer à ceux de ses prétendus Tyrans : osons lui présenter à lui-même, au nom de ses prétendus sujets, un chapitre de leurs droits, pour l’opposer à ses caprices tyranniques. Faisons en leur faveur une douce violence à ce Despote impérial, si souvent injuste, impitoyable, qui se venge apparemment sur ces impuissantes victimes des maux d’un esclavage imaginaire, qu’il ne doit qu’à ses vices. Toutes les fois que nous reporterons les yeux sur ces compagnes plus tranquilles par nos soins, à la vue de leurs habitants plus nombreux, plus libres et plus gais, ne recevrons-nous pas aussitôt un nouveau prix au fond de nos cœurs, prix infiniment plus doux que ceux de la vanité ?

Génie de l’un et de l’autre Pline, ancien et moderne, prête-moi cette plume que tu n’avais ajustée que pour leurs mains ! Je ne la veux qu’un moment, et pour cet unique usage.

____

[5] Mémoire

Si l’éloquence est l’expression vive des sentiments, plus que l’image des pensées, elle ne peut être étrangère à cette question ; ou même c’est elle qui doit la décider plus que la logique. Les Anciens étaient moins penseurs que nous, plus éloquents ; il y avait plus d’âme, moins d’esprit dans leurs discours ; et c’est pour cela qu’ils ont gardé la supériorité. Notre affectation d’extrême justesse dans nos raisonnements conduit souvent à des résultats très faux en pratique, comme la justice extrême à l’extrême injure, nos abstractions métaphasiques, nos procédés géométriques, nos subtilités analytiques effacent toutes les couleurs de l’imagination, dessèchent le cœur, refroidissent tous les beaux mouvements de passions, détruisent enfin toute la magie de l’éloquence, tout le charme des Arts et de la vie, désenchantent pour nous la Nature.

Jaloux de vous montrer Philosophe au-dessus des préjugés, si vous prononcez que la Bête est pure machine, dès lors plus de difficultés : vous la tourmentez en tous sens, la disloquez, démontez, brisez à fantaisie ; il n’est à cet égard de loi que le caprice. Oh ! Qu’une certaine Philosophie est commode ! Donnez-lui des Machines humaines à gouverner !…

Mais ce n’est pas, et très heureusement, d’après ce principe que, dans la pratique, se conduisent la plupart des hommes, même des Raisonneurs Cartésiens ; et ils ne le feraient pas impunément. Dès qu’ils voient couler le sang, entendent les cris plaintifs de la Machine souffrante, accompagnés de tous les signes convulsifs de la douleur, ils en sentent aussitôt pour ainsi dire le contrecoup sur leur âme ; ils ne peuvent se défendre, quels qu’ils soient, d’une certaine émotion plus ou moins forte, selon la trempe plus ou moins délicate de cette âme affectée. C’est la loi, dont le Philosophe n’est pas plus exempt que tout autre, établie pour la conservation des êtres ; c’est leur sauvegarde : correspondance et réciprocité de sentiments aussi sûre, aussi prompte que la communication des mouvements physiques. L’émanation, l’empreinte (pour ainsi dire) de la sensation douloureuse de l’un passe à l’autre aussi rapidement que la vitesse [6] d’un corps mû se transmet à un autre corps choqué. Quiconque se prépare à frapper, déchirer, tuer un être vivant, n’échappera pas à cette espèce de justice subite, même anticipée, et prévenant la consommation du délit pour l’empêcher plus efficacement. Il ne manquera pas d’éprouver intérieurement une certaine répugnance ; il aura à soutenir une espèce de combat contre lui-même ; il entendra retentir au fond de ses entrailles les cris de la victime ; et le chasseur le plus ardent, le boucher le plus aguerri ne sont point encore tout-à-fait à l’abri de ces atteintes. Qui serait au point de ne plus rien sentir, je le plaindrais fort ! Ainsi presque toujours la douleur que l’on veut causer, se réfléchit vers sa cause ; le trait revient sur la main dont il part ; et le mal, avant même d’atteindre à l’objet contre lequel on le dirige, retourne et réagit au sein du malfaiteur qui le conçut : admirable disposition de la Nature, qui dans l’outrage même, ou plutôt au devant, de l’outrage et dans la seule pensée place la vengeance !

Or, ce mouvement sympathique, inévitable, est l’avertissement énergique du sentiment, qui plus droit et plus juste souvent que la Raison même, vous crie de ne point achever. L’institut irréfléchi de la Pitié, je dirais volontiers la Conscience, réclame, se révolte contre votre brutalité : et si vous passez autre, si sans raison suffisante vous consommez l’action qu’elle réprouve, là commence le délit. On parle de loi : en voilà une ; c’est celle du Talion. La Nature, comme on voit, a déjà la sienne, universelle, irréfragable, imprescriptible comme elle : si pour retenir les emportements de la férocité, elle ne suffit pas, pourquoi les hommes n’y ajouteraient-ils pas leurs règlements et statuts positifs, suppléments nécessaires en tant d’autres occasions aux Lois non écrites ?

Si l’on recueillait au reste toutes celles qui ont été faites, en différents temps, chez différents peuples, pour diverses espèces d’Animaux, il en résulterait qu’il n’est presque aucune des espèces connues et tant soit peu remarquables qui n’ait été mise sous la protection spéciale de quelques lois expresses, ce serait cependant très mal répondre à la question dont il s’agit, et très mal en concevoir l’esprit que de proposer de les renouveler, une pareille idée réussirait peu dans notre siècle ; et ce n’est, certes, pas aujourd’hui qu’on sera tenté de donner dans ce genre de superstition non plus que dans aucun autre. Tâchons donc nous-mêmes d’éviter les excès, et ne soyons, s’il se peut, qu’humains et justes ; ce qui n’est pas toutefois si facile dans une matière qui n’est toute que de sentiment. Oserais-je demander grâce d’avance pour des mouvements, des écarts peut-être de sensibilité, dont il n’est pas aisé de se défendre ? Comment rester de sang froid, ou se tenir dans un juste milieu, à la vue de tant de souffrances et d’injustices ; à la vue de l’homme si malfaisant, quoique si peu fait pour l’être et de tant de mal surtout qu’il se fait à lui-même ? Mais ce n’est assurément pas ici du côté de la pitié, de la clémence, qu’il est à craindre que l’on passe les bornes ; [7] on parlera toujours bien plutôt par barbarie dans ce genre que par idolâtrie ; quand ils auraient, ces êtres si malheureux, quelques enthousiastes outrés, n’auront-ils pas toujours assez de persécuteurs ? Et contre les sophismes de ces derniers, à leurs fureurs, contre le double torrent de l’exemple et de l’habitude, que feront nos Discours ? Ne vous alarmez pas, tranquilles épicuriens : non, quelle qu’en puisse être ou l’excessive mollesse au jugement des uns, ou pour quelques autres la pressante énergie, ils n’amolliront ni ne briseront les Rochers : vous êtes à l’épreuve ! Qu’on me laisse donc m’abandonner à de douces illusions, toujours au moins innocentes et sans inconvénients pour la Société. Mais dût mon zèle pour ces infortunés paraître à certain lecteur, exalté pour le moins et chevaleresque, j’aime mieux (je veux bien qu’il le sache) en être à ses yeux le Dom Quichotte, qu’avec tant d’autres le Bourreau. Et d’ailleurs combien d’âmes honnêtes en revanche m’en sauront gré peut-être ? Car si nous sommes dans un siècle qui n’a que trop hérité des principes de cet égoïsme dédaigneux, de ce fier et sourcilleux Matérialisme impénétrable à nos tendresses pusillanimes, je sais aussi que c’est le siècle héritier de Buffon : et dans quel temps jamais, en traitant un sujet pareil, eut-on lieu d’espérer plus d’indulgence, ou même de faveur, que dans une génération pleine de ses continuateurs, de ses Rivaux, de ses Disciples ? Oui, c’est dans un siècle sans doute instruit par tant de leçons à l’humanité et qui doit se connaître enfin en vraie Philosophie, le siècle des éloges et des prodiges de la pitié, que l’écrivain courageux doit avec toute la franchise qui lui convient, toute la vigueur dont il est capable, attaquer de front et dans leur source des préjugés aussi pernicieux que barbares.

Oserions-nous d’abord nous engager plus avant dans cet examen sans avoir consulté cet éloquent Panégyriste des Animaux, celui qui les a le mieux connus, le mieux jugés, le plus relevés aux yeux de l’homme, qui les a remis à leur place dans la chaine des êtres ? Or, cet heureux confident de la Nature, qui paraît avoir si bien pénétré, si bien expliqué ses mystères, voici l’Oracle qu’il prononce, ou plutôt l’arrêt qu’il porte en son nom : voyons si c’est de son aveu.

La mort violente, nous dit-il, est un usage légitime, innocent, puisqu’il est fondé dans la nature et qu’ils ne naissent (les Animaux) qu’à cette condition.

Cruelle Philosophe !… J’avoue que, malgré mon respect, mon enthousiasme même pour ce grand homme, je ne me sens point du tout à cet endroit entraîné, comme [8] ailleurs, par son autorité, ni son éloquence, que je ne saurais ici l’admirer, encore moins le croire ; et que ce langage ne me plaît ni ne me persuade. Que l’on me pardonne de ne lire qu’en regret cette phrase dans ses ouvrages, surtout ce mot Violente, je voudrais qu’on m’en palliât au moins la rudesse : car parût-il preuve, logiquement parlant, que cette Proposition fût en quelque chose raisonnable et vraie, toujours soutiendrai-je qu’elle n’est point moralement bonne ; qu’il n’était prudent ni salutaire de l’avance ; et quelque démonstration que l’on pût en fournir. Je ne saurais, je le confesse, m’empêcher d’avoir toujours une sorte d’aversion pour l’acte et la main qui donnent cette mort violente. Quelque utile en effet que puisse être cette violence pour celui qui l’exerce, en est-elle moins, pour l’être qui la souffre, une injustice criante ? N’a-t-il pas, par le fait même de son existence (qu’il ne tient certes pas de moi, plus que je n’en tiens la mienne), n’a-t-il pas le droit d’exister comme moi ? Sa vie est sa propriété la plus chère, même la seule au milieu de l’empire illimité que s’arroge l’homme usurpateur ; il a d’ailleurs beaucoup plus d’intérêt à sa conservation : car je n’y perds, moi, par cette séparation appelée mort, qu’une vie improprement nommée, une ombre de vie extérieure et matérielle, non ce principe indestructible d’activité, qui m’est bien plus intime et fait seul ma vie réelle : mais cet Animal que j’assassine, il perd tout.

Est-il bien sûr en outre que cette mort soit de nécessité si absolue pour l’entretien de ma vie ? Des milliers, je ne dis pas d’hommes sobres, de sages, de savants, mais de sociétés, de sectes, de nations, déposerdient le contraire, ce ne sont pas seulement des communautés religieuses ; mais de très profanes par état, non seulement des Anachorètes que l’on a vus conserver par l’abstinence jusque dans l’extrême vieillesse une âme saine dans un corps sain, mais des Athlètes que l’on a vus de préférence user uniquement du régime végétal[1] pour entretenir la souplesse et la vigueur de leurs membres. On citerait pour ce système des peuples entiers.

Est-il bien sûr encore que, même pour donner la mort, cette violence soit absolument indispensable, inévitable ; et que même dans cette fatale nécessité, il ne soit pas possible de l’effectuer, cette mort, par un acte si prompt que tout inattendu, tout involontaire qu’elle est supposée de la part de celui qui la subit, elle puisse être censée néanmoins exempte de violence de la part de celui qui la donne ? Car on m’accordera peut-être, que si l’homme a quelquefois le droit d’ôter la vie, il ne peut dans aucun cas avoir celui de commettre d’inutiles violences ?

Mais violence légitime, innocente ! Quel accouplement de mots ! D’autres sauront les interpréter de manière peut-être à les assortir : pour moi je ne le puis, sans faire une violence terrible à mes idées et surtout à mes sentiments. Légitime, oui, peut-être en un certain sens, quoique bien moins encore que la mort du voleur qui m’attaque [9] à l’imprévu dans un bois, et que cependant mon cœur ne cesse de me reprocher, lors même que ma raison m’absout. Ils ne naissent qu’à cette condition : elle est bien dure ! Mieux vaudrait, pour la bête surtout, malheureuse sans dédommagement ni perspective ultérieure, ne jamais naitre, et ne pas faire de la vie ce triste essai, qui n’est pour elle que celui de la douleur et de la mort ! Mieux vaudra que de recevoir avec la vie le fatal privilège d’être éternellement vexée, moulue de coups, assommée, broyée sous les dents de l’homme[2] Ils naissent sous la condition de finir, oui : la nature veut la conservation, la reproduction, la succession : mais, veut elle précisément la Destruction, surtout violente ? Et serait-ce par la main de l’homme, qu’elle la voudrait ? D’un être qu’elle n’a fait ni violent, ni barbare : à qui même elle a donné une espèce d’horreur invincible pour le sang ? Où sont d’ailleurs les signes de sa mission pour ces assassinats ? Où sont les instruments terribles dont elle eut dû l’armer à cet effet, les dents, les griffes, la face épouvantable ? Ce n’est donc point une chose si clairement démontrée, que cette prétendue intention de la Nature, sur laquelle on prétend fondé [sic] l’usage de la mort violente.

Mais le célèbre écrivain a tant de peine lui-même à mettre d’accord ensemble son cœur et sa métaphasique, que peu de lignes après il se hâte de revenir sur ses pas, et semble vouloir corriger par des maximes plus douces ce qu’il y a de trop dur dans l’assertion précédente.

Comme nous, ajoute-il, les Animaux sont capables de plaisir[3] et sujets à la douleur : il y a donc une espèce d’insensibilité cruelle à sacrifier sans nécessité ceux surtout qui nous approchent, qui vivent avec nous et dont le sentiment se réfléchit vers nous, en se marquant par les signes de la douleur. (Discours sur les Animaux carnassiers, tom. 7)

Je commence à reconnaître ici l’homme et l’Orateur : il redevient éloquent, dès qu’il redevient sensible, parce qu’il parle vraiment alors le langage de la Nature. Plus haut, il n’était que raisonneur, ne consultant que son esprit ou plutôt l’esprit de système ; et c’est alors qu’échappe à son flegme stoïque ce terrible anathème contre tout ce qui respire. Dès [10] qu’il se jette dans les abstractions et les généralités, le brillant et sublime écrivain devient dur, aride, impitoyable ; du haut de son Apathie philosophique il voit tranquillement s’entredévorer, se heurter, confondre, anéantir les espèces ; et considérant ce renouement tout à son aise ; analyse le résultat de ces luttes sanglantes : c’est un flux et reflux d’existence, une transposition de molécules organiques, une nécessité du cours des choses, etc… Oh ! Que je l’aime bien mieux, lorsqu’il s’attendrit, lorsqu’il cherche à nous intéresser par tant d’objets touchants, peints avec toute la richesse et la vivacité du coloris, toute la chaleur du sentiment ; qu’il nous découvre toutes leurs qualités aimables, déplore leur infortune, s’indigne contre leurs persécuteurs ; lorsqu’il tâcha de retenir la main de l’avide chasseur prêt à foudroyer dans les bois le charmant écureuil ! C’est alors qu’il émeut, qu’il ravit, qu’il enchante ! C’est ainsi qu’il s’est fait tant de lecteurs et de partisans, même chez le sexe le plus délicat et le plus sensible ; non lorsque froid et sec algébriste, tout n’est pour lui que calcul, action et réaction, dissolution et recomposition, et qu’il semble ne voir que matière et mouvement dans la nature.

Au reste ce qu’il dit dans cette dernière citation est à peu près tout ce qu’on peut dire de raisonnable[4] à ce sujet, et ce sera mon texte : je ne ferai que le commenter.

La loi positive, la plus ancienne, la plus voisine du berceau de l’homme et de la Nature, est celle en vertu de laquelle leur commun auteur donne au premier homme la jouissance et comme l’usufruit à perpétuité de toutes les choses de ce Monde, avec la règle qui doit en prescrire l’usage.

Régnez sur tous les êtres vivants : Dominamini cunctis animantibus. Je ne vois point encore là de destruction ni de violence légitimée par aucun acte ou signe de volonté supérieure ; il ne s’agit encore que de domination utile et bienfaisante d’une part, de subordination affectueuse de l’autre, et non moins agréable que salutaire aux gouvernés ; nullement de pouvoirs nuisibles et destructeurs. Et ce qui le confirme, ce qui montre à cet égard l’intention bien marquée du législateur, c’est qu’immédiatement après, des vivres sont assignées au nouveau Maître, non sur la substance se ses sujets, mais uniquement sur les [11] produits de la terre[5] : et voilà que je vous donne toutes les plantes et les arbres pour vous nourrir.

Ainsi d’abord, immortel de sa nature, tant qu’il est digne de l’être, le père des vivants, quoique dans un séjour de délices, n’y doit entretenir que de végétaux sa vie inaltérable. Ce n’est que lorsqu’elle a cessé de l’être, qu’il est forcé ou tenté de changer d’aliments. Hélas ! Qu’est-ce donc, Mortes, que cette chair meurtrie, dont vous êtes avides ? Et n’a-t-elle pas quelque secrète analogie avec le crime et la mort, puisqu’elle ne convient à l’homme que lorsqu’il est susceptible de l’un et de l’autre ? Il n’est autorisé à donner la mort, que lorsqu’il la mérite ! Qu’il frémisse !… C’est lui qui l’appela sur toute la Nature !

Ce n’est cependant encore qu’à la suite du déluge, c’est-à-dire plusieurs siècles après, lorsque la Terre et ses productions profondément altérées et viciées dans leurs principes commencent à se ressentir de la dépravation de l’homme, et ne peuvent plus lui fournir des sucs aussi sains, aussi vigoureux, que lui sont donnés, en termes exprès, des aliments et règlements appropriés à ses nouvelles dispositions. C’est alors qu’à ses premières prérogatives sont ajoutés les tristes droits, d’abord d’imprimer la Terreur à tous les êtres animés : fit terror vester super cuncta animantia ; et celui, plus triste encore, de disposer de leur vie. Mais le premier pour sa défense : autrement, tous étant irrités contre le coupable auteur de la malédiction universelle, eut il pu résister à la nature entière conjurée contre lui ? Bientôt peut-être il eut succombé, lui et toute sa race, lorsque les animaux multipliés se seraient trouvés en force contre lui. Le second de ces droits est uniquement pour sa nourriture. L’usage clairement déterminé par les termes de la loi, exclut toute autre interprétation, et ne laisse aucun lieu à l’arbitraire. Il n’est point dit : qu’ils soient votre jouet ; mais votre nourriture : sint vobis in cibum. Comme souverain, qu’il use de ses sujets pour son service, même pour ses plaisirs innocents, rien dans la loi, qui les abandonne à ses caprices.

[12] Nourrissez-vous de tout ce qui vit[6] : voilà la concession et l’usage légitime. Nourrissez vous, ne torturez pas, ne détruisez pas sans raison et sans besoin : voilà la conséquence naturelle, implicitement renfermée dans la permission : sans quoi, elle serait abusive, autoriserait le brigandage, livrerait, à peine créés, les animaux à une proscription générale, et par le trop prompt ravage des ressources qu’elle semblait offrir et ménager à l’homme, produirait un effet tout contraire à celui qu’avait sans doute en vue le Législateur.

Tels sont, je crois, les seuls et véritables fondements de ce droit si vanté de l’homme sur les animaux, droit dont il se prévaut si arbitrairement. Quel autre en effet aurait-il ? Celui du plus fort, même, si l’on veut, du plus adroit ? Le premier, odieux aux yeux de la Raison et d’ailleurs assez contesté ; tous les deux, comme l’observe quelque part le fameux satyrique français, assez ridicules en présence d’un Lion, d’un Tigre, seul à seul avec son prétendu maître au coin d’une forêt. Mais la concession expresse de celui à qui seul appartient effectivement le souverain domaine, constitue, je l’avoue, un droit réel et positif.

Mais si, par cet acte, cette espèce de convention du souverain avec son mandataire, l’homme est établi le Maître, est-ce pour agir un Tyran ? Un roi n’a de pouvoir que pour conserver, défendre, entretenir, protéger, non pour dissiper, vexer, perdre. Le droit d’ailleurs n’autorise pas l’abus : de tous temps il fut des lois contre l’abus du pouvoir ; et lorsqu’il devient funeste, il est d’autant plus coupable, que de sa nature il doit être salutaire, et ne fut établi que pour l’avantage et le bonheur des subordonnés.

Mais cet abus de force, que les lois humaines répriment quand il s’attaque aux hommes et menace leurs sociétés, à quel degré intéresse-t-il la morale publique, quand il ne se manifeste qu’à l’égard des animaux ?

[13] A quel degré ? Pardonnez, lecteur philosophe, je vous ai prévenu que je n’étais tout simplement qu’un homme sensible, dont tout le talent et la logique sont dans son cœur. Au même degré serais-je tenté de répondre, et cela par les mêmes principes que ceux vantés en tant d’écrits célèbres, par humanité ; au même degré que tout acte contraire à cette vertu fondamentale, si fortement et si justement recommandée par vos Maîtres ; au même que tout ce qui la blesse et l’afflige, que tout ce qui l’outrage et l’avilit.

Toutes les vertus morales, à ne les considérer que naturellement, ont leur principe dans la sensibilité ; toutes en dérivent ; les relatives et sociales tiennent toutes au sentiment de la compassion : donc la question présente tient pour ainsi dire, à la racine même de nos affections, aux fibres du cœur humain ; donc c’est vous surtout, bien plus que les animaux, vous, hommes, qu’elle regarde : ménagez-les : respectez jusqu’à des êtres qui sont si loin de vous : c’est à vous-mêmes que vous le devez. Soyez humains même envers les Bêtes : n’est-ce pas vous dire assez ce que vous devez être à plus forte raison envers vos semblables ? Oui, ce sujet est plus grand, plus important, plus élevé qu’on ne pense : ce n’est que parce qu’il intéresse l’humanité toute entière, que cette Assemblée de Platons a cru devoir attacher à la solution demandée le prix le plus glorieux pour des hommes à talents, le plus flatteur pour des gens de bien, l’honneur de son suffrage !

On ne peut disconvenir qu’il n’y ait aujourd’hui même dans la Société parvenue, ce semble, à son dernier degré de perfectionnement, qu’il n’y ait, dis-je, encore une infinité d’usages, de jeux, exercices, métiers, de formes, pratiques, d’habitudes sanguinaires, tendantes à l’immoralité, exerçant à la barbarie, indignes de l’homme, que chez des Peuples civilisés on devrait l’interdire, qu’une éducation honnête devrait proscrire parmi des hommes bien nés ; auxquels par conséquent l’Autorité publique ne saurait être indifférente et qu’il serait utile peut être de modifier, changer, ou réprimer.

Je me garderai de mettre de ce nombre nos habitudes carnassières, et de blâmer l’usage de la viande, je ne rappellerai pas aux hommes d’aujourd’hui ces bons israélites vivant dans un Désert et pendant 40 ans d’aliments en apparence beaucoup moins substantiels que les végétaux, beaucoup plus légers et beaucoup trop même à leur goût[7] .

d’une espèce de distillation aérienne, et vivant sains, vigoureux, tant qu’ils ont la sagesse de s’en contenter leur prend l’envie de manger de la chair ? Un vent officieux leur en apporte de la plus succulente : mais ils périssent empoisonnés en nombre effrayant ; et le lieu de ce funeste essai (avis à la Postérité) est nommé le Tombeau de la convoitise !

[14] Je n’observerai pas à des français qu’il y a dans l’Asie des Nations entières chez qui l’usage de la chair est inconnu ; où[8] cependant les hommes ont une santé aussi ferme, une vie aussi longue que nous ; surtout un naturel excellent, doux, patient, modeste, sobre, susceptible de toutes les vertus ; et je n’en conclurai pas que ce besoin de la subsistance animale n’est donc pas aussi nécessaire qu’on le prétend à l’entretien de la nôtre. Comment en effet être des Peuples civilisés, aimables, sans rôtis, sans ragouts, sans gibier, sans poissons, sans tous les plaisirs de la bonne chère et tous les arts qui s’en occupent ? Ces stupides indiens, dans leur rustique bonhomie, voyent avec horreur les européens, parce qu’ils mangent de la chair !!! Aussi leur rendons-nous bien en mépris l’intérêt de l’aversion qu’ils nous portent : ce sont en effet des grossiers, sans goût, sans délicatesse, hors d’état d’apprécier le mérite d’une bonne table ; ce sont des Barbares !... ce que sans doute ils disent aussi de nous dans un autre sens, bien plus juste peut-être ! Mais nous sommes en ce genre trop loin, pour l’avenir sur nos pas : et puis la gourmandise n’aurait pas de peine à prouver pour elle et la majorité des suffrages, et l’antiquité de ses droits, & !… des hommes d’ailleurs beaucoup plus diserts que moi, parlant avec beaucoup plus d’autorité, ont en vain attaqué sa possession : en vain des Médecins célèbres ont averti les Peuples, au nom de leur santé, des avantages de l’abstinence et du régime végétal, comme plus sain, moins fermentant, moins corruptible : en vain à ces conseils la Religion a joint ses oracles : ses préceptes à cet égard ont toujours été les plus mal observés. Je ne me flatterai donc pas d’ébranler un système aussi bien établi, et ne m’aviserai pas d’attaquer un si cher privilège. Mais on me permettra (du moins de réclamer contre tant de méthodes maladroites, de procédés ineptes[9] d’accessoires et surcharges inutiles dont on aggrave la condition des Animaux déjà si détériorée par la fatale nécessité de mourir de nos mains. Enfin, c’est contre la plupart de nos façons d’agir envers eux et plus encore des maximes dont nous les autorisons que je devrais m’élever : mais je suis forcé de me borner.

Les animaux sont au second rang dans la création : donc l’injustice envers eux, au moins portée à un certain point, bien marquée, bien réfléchie, bien dénuée de motifs excusables, enfin accompagnée de quelque noirceur est, après les crimes d’homme à homme, criminelle au moins au second chef, à supposer qu’elle ne soit nuisible qu’aux animaux, et non pas à l’homme-même, à la société ; ce qui est rare ; car elle nuit toujours au moins par l’exemple. Ces divers habitants de l’Univers en sont ; après l’homme, le plus bel ornement ; ils y répandent la vie ; plusieurs l’abondance. La campagne, dont l’homme exterminateur détruit ou force les animaux à s’exiler, devient une solitude muette, inanimée, stérile, effrayante ; c’est son propre héritage qu’il dévaste et désole ; c’est à lui-même qu’il fait tort. Il se déshonore, se déprave et s’endurcit par ses brutales fureurs. Il se prépare des privations, des maux cruels par ses excès ; [15] il affame, appauvrit des provinces, des peuples, prépare la ruine des empires.

Ce n’est donc pas trop avancer de dire que les traitements barbares envers les animaux doivent être presque assimilés aux attentats envers l’humanité.

Car les uns et les autres partent des mêmes principes de dureté d’âme, de férocité, d’égoïsme, de stupide indifférence au même affreux plaisir à voir souffrir et le premier essai conduit si directement à l’autre, que des Bêtes à l’homme la cruauté n’a qu’un pas à faire. Quiconque a pu goûter une fois le sang, par une espèce d’irritation progressive, juste effet de ce poison brûlant, en contracte bientôt une soif qui le dévore : il se jette sur ses semblables : augmentez sa force avec sa faim, les peuples ne lui suffiront pas.

Ainsi, les premiers chasseurs furent les premiers oppresseurs de l’humanité : c’est en nettoyant les forêts, qu’ils apprirent à saccager les villes, à dévaster les Royaumes, et d’exterminateurs des animaux ils devinrent le fléau des Nations et les désolateurs de la Terre.

Ainsi, bientôt les peuples mêmes, des peuples entiers devenus chasseurs, par nécessité, du moins à ce qu’ils croient, furent par analogie, soldats avec très peu de besoins, moins encore de lumières, peu curieux des autres arts, c’étaient leurs principales et presque uniques occupations. Ils combattirent d’abord les races d’animaux indigènes trop multipliés, qui leur disputaient le terrain, puis les hommes ; il fallut, pour s’étendre, éclaircir alentour ; ou repousser les peuples voisins. Il n’y avait alors qu’une seule race d’hommes pasteurs ou cultivateurs paisibles ; celle qui, dans la ligne des premiers pères des humains, conservait la mémoire de l’auteur commun, avec le dépôt des idées saines et des sages préceptes qu’ils en avaient reçus. Tout le reste des peuples guerriers ne connaissait de mérite que la force, de métier que la milice ; et les hauts faits de guerre contre les animaux ou les hommes faisaient les seuls titres de noblesse.

Ainsi, ceux qui leur ressemblent le plus aujourd’hui, les sauvages, passent toute leur vie à la chasse et chez eux parallèlement il n’est pas d’autres moyens de se distinguer. Les plus habiles dans ces arts meurtriers sont ceux parmi lesquels un Père choisit son gendre, la Nation les chefs ; la considération se mesure sur les peaux de Bêtes, et les chevelures d’hommes enlevées.

C’est dans les bois, sous un maître peu différent de leurs hôtes ordinaires, que le jeune Achille fait ses premières armes. Aussi les mœurs des Héros de ce temps se ressentaient-elles un peu de leurs exercices et séjours habituels ; elles en avaient la rudesse ; couverts de la peau des Bêtes féroces, ce n’était pas quelquefois le trait de ressemblance le plus frappant qu’ils eussent avec elles. On sait que ces peuples à demi civilisés des premiers âges de la société, malgré les efforts des Poètes pour les embellir, n’étaient pas quelquefois fort humains envers [16] leurs semblables ; on sait aussi que les peuples du nouveau monde font leurs plus doux festins de chair humaine !

Ainsi, les uns et les autres, barbares anciens et modernes, se faisant à leur image leurs Dieux mêmes, durs, atrabilaires, jaloux, vindicatifs comme eux, se les peignirent avides de chair et de sang, leur immolèrent victimes sur victimes : Taureaux, Brebis, Génisses, Porcs, Chevaux, Poulets, Colombes etc. durent tribut à la gloutonnerie, non seulement des hommes, mais de leurs idoles ; bientôt, ce fut par hécatombes qu’on leur sacrifia [sic]. Enfin, s’accoutumant à ces boucheries sacrées et les sacrificateurs et les assistants, croyant, parce qu’elles ne leur coutaient plus rien, ne pas en faire assez pour leurs Dieux, cherchèrent un sang plus précieux et plus difficile à répandre. Égyptiens, Grecs, Phéniciens, Carthaginois (dirais-je les Gaulois ?) sur lesquels avaient encore fort enchéri les Américains, livrèrent de sang froid leurs enfants, leurs frères… et crurent d’autant mieux expier leurs forfaits, qu’ils les multiplièrent plus hardiment en l’honneur de leurs divinités ; c’est à force de se montrer en leurs noms implacables qu’ils prétendirent les apaiser. Quelques sages, apparaissant de loin en loin au milieu de cette barbarie, n’osaient combattre ces préjugés monstrueux, ni réclamer l’humanité : ils l’eussent fait en vain : il fallait qu’elle redescendît du Ciel ; et ce n’est qu’à cette Philosophie évangélique, qui seule a plus adouci les mœurs que toutes les leçons des moralistes anciens et nouveaux, qu’il appartenait de substituer à cette multitude d’animaux en tous lieux et tous les jours sacrifiés pour le seul usage de Temples, à ces fleuves de sang dont ils étaient sans cesse inondés et souillés, une victime unique, infinie, éternellement reproduite sur les autels.

Mais jusqu’alors, et jusque dans le sanctuaire les cruautés envers les animaux accompagnèrent ou préparèrent celles envers les hommes.

Ainsi, et presque chez toutes les Nations, l’homme qui fait métier et trafic de tuer et dépecer les animaux, chargé d’épargner ces meurtres aux autres membres de la société et leur fournir la quantité de chair nécessaire à la consommation générale, le boucher a toujours été jugé le plus propre à donner la mort à des hommes et remplacer le Bourreau.

Ainsi cette espèce de Populace, aussi féroce que stupide, que redoute l’homme bien élevé, grossier instrument de presque tous les forfaits des grands scélérats, semble se dédommager par sa brutalité envers les animaux de la contrainte que les lois imposent à sa férocité contre les hommes.

On n’a pas assez remarqué peut-être par quels essais les machinateurs révolutionnaires, qui se servaient de tout, la disposèrent à leurs desseins. On la fit préluder aux massacres de la Capitale par un massacre général à 20 lieues à la ronde de toutes les Bêtes fauves ; et par l’ardeur avec laquelle elle s’y livra on dût juger de ce qu’on en devait attendre. Les chemins, les fosses étaient jonchés de cadavres, qu’on laissait pourrir, sans qu’elle eut songé même à profiter de leur chair ou de leur dépouille. On voyait qu’elle s’était abandonnée au plaisir d’égorger, plus encore par cruauté, que par aucune [17] espèce de nécessité ou d’intérêt. C’était le premier appât qu’on jetait à ces meutes furieuses pour les amorcer et leur donner le goût du sang avant de les lancer sur une autre espèce de gibier.

Ainsi les premiers valets bourreaux des Catilinas de la Révolution, ceux qui apprirent au Peuple à dépecer vivants des membres humains, furent la plupart de ces hommes que leur profession accoutuma au courage[10] . Tous les coupe-têtes des différents époques étaient de cette espèce féroce, qui fait parmi les hommes comme une classe à part ; dont la figure même exprimant au dehors les habitudes l’âme ou l’influence d’un tempérament atrabilaire, dont le front ténébreux, les yeux enflammés, le regard sinistre respirent la fureur, glacent d’effroi le citoyen paisible ; de ces hommes que d’un coup de pied ou de bâton on voyait souvent dans une rue assommer à plaisir un pauvre animal, uniquement parce qu’il se trouvait devant leurs pas, s’acharner jusqu’à la mort sur un malheureux limonier hors d’haleine traînant une lourde voiture sur un pavé raide et glissant ; pour qui c’était un spectacle délicieux qu’une scène d’échafaud ; ou qui du moins, à défaut de celles-là trop rares à leur gré, s’arrêtaient à contempler d’un œil fixe et ravi une batterie sanglante sur la place ; et qui, loin de se prévaloir du nombre et de la force pour séparer les combattants, eussent tourné plutôt toute leur fureur contre le citoyen sensible accourant se jeter entre deux.

Et cependant cette multitude grossière, qui n’en est qu’à peine encore aux premiers éléments de la civilisation, cette fange de la nature humaine, quand elle est de sang froid et n’est pas remuée par des impulsions étrangères, ne paraît pas elle-même à l’épreuve de la pitié. Que, sur le pavé de la Capitale, elle entende crier ce chien frappé sans raison à toute outrance, qu’elle voie tomber ce cheval sous les coups de son conducteur ivre, au premier ébranlement involontaire des organes de la sensibilité, elle s’ameute à l’entourer par curiosité d’abord : bientôt vous voyez l’indignation éclater ; et même (disons-le en réparation d’honneur pour la Nature humaine) c’est le plus grand nombre que révolte l’injuste cruauté. Voilà l’homme qui reparaît !

Voilà ce Peuple qui massacre et pleure sur sa victime ! La voix de la Nature non dépravée perce à travers même toutes les habitudes contraires ; voix, qui de sa part est un ordre ; car elle n’a rien fait en vain : elle ne ment pas à l’homme ; et ce n’est pas elle qui l’induit jamais en erreur, mais la fausse interprétation qu’il donne trop souvent à ses maximes ; et quand au fond du cœur elle lui dit d’un ton de reproche : pourquoi fais-tu cela ? Il y a tout à parier qu’il a tort de le faire.

Ainsi, l’on sait combien les spectacles du Cirque, les combats des gladiateurs et des animaux servaient à endurcir et tenir en haleine certain courage féroce [sic] qu’avait retenu de son origine et conservé dans ses mœurs à travers plusieurs siècles d’invasions et de vengeances ce Peuple dur et fier dont les grands de Rome avaient besoin pour étendre et maintenir leur puissance.

[18] Ainsi, chez un peuple aussi pénétrant qu’humain, qu’on n’accusera pas, je crois, de manquer de lumières et dans un temps où sa réputation d’équité évoquait à son Tribunal les causes les plus célèbres et les Dieux de la terre, cet impartial et judicieux Aréopage condamnait à la mort un enfant injuste meurtrier de son Moineau, augurant de sa barbarie pour cet animal innocent et doux sa cruauté future envers ses semblables, si jamais ils se trouvaient à sa merci comme la faible volatile.

Même jugement[11] fut prononcé contre un Citoyen adulte pour avoir, contre son sein-même, étouffé une Perdrix, qui, vivement pressée par les chasseurs, s’y était refugiée comme dans un asile inviolable. Sans doute on craignit pour l’État la même perfidie, qu’avait montrée ce cruel envers le suppliant dont il avait si traîtreusement trompé la confiance.

Or, je pense, on ne soupçonnera pas ces Athéniens polis de rudesse ou de rigorisme. Il n’y eut jamais dans l’Antiquité de peuples dont les mœurs eussent plus de ressemblance avec les nôtres. Ils avaient sans doute, aussi bien que nous pour le moins, cette sensibilité exquise, ce tact aussi fin que sûr, ce sentiment des convenances et cette délicatesse dont nous nous piquons ; et c’est là précisément ce qui dicta la sentence : car la loi ne pouvait certainement avoir prévu de pareils cas ; et l’on peut croire que Solon, qui n’avait pas cru devoir en faire même contre le Parricide, n’avait pas surchargé son code de pareils règlements. Mais combien, dans ces premiers temps surtout, de faits et circonstances imprévus, où l’on ne pouvait attendre la loi, ni la qualification claire et précise du délit ? Le sens intime, l’équité naturelle prononçaient [sic] ; et plus voisin de sa source, l’instinct de la Nature, l’instinct moral, que n’égarait point encore de fausses subtilités, était alors plus pur sans doute. Les mœurs suppléaient aux tables de la Loi ; on n’avait point un énorme digeste, mais on avait plus de droiture et de simplicité. Ou plutôt il y avait la loi générale, claire incontestable, autant qu’intelligible à tous les hommes ; loi, la plus fortement imprimée et pour l’éternité, parce qu’elle l’est dans les cœurs, celle d’être humain. Cette parole intérieure, qui dans aucun temps ne fut muette, ne fais pas à d’autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît, nous le dit indistinctement pour tous les êtres sensibles, et chaque fois qu’on veut leur nuire. On ne fit donc alors qu’appliquer le principe universel au cas particulier et que l’on ne croie pas que ce fussent seulement quelques sages, quelques esprits mieux cultivés, quelques âmes plus élevées qui portaient de pareils jugements : non, c’était le suffrage de 500 magistrats du Peuple, citoyens de toutes les classes ; c’est-à-dire un nombre assez prépondérant, assez mélangé, pour être censé la voix publique. C’était l’instinct universel qui condamnait le coupable. Non, ce n’est pas un homme, se disaient tous ceux qui ne se sentaient pas capables d’une action pareille. Il serait dangereux parmi les hommes : qu’il meure.

[19] Je veux bien croire qu’il y avait en ce cas un peu de précipitation, un peu même d’exagération de sévérité d’une part, de pitié de l’autre ; mais elle est honorable à ce Peuple vif et léger, si l’on veut, mais délicat et juste par sensibilité, autant au moins que l’étaient par raison ces inflexibles Romains, qui se croyaient bienfaiteurs de tous ceux qu’ils n’exterminaient pas.

Ce n’est, certes, pas lui, ce Peuple ingénieux et doux qui, tout avide qu’il fût de spectacles, ne pouvant vivre sans spectacles, créateur même des spectacles, les a jamais aimés, les eut jamais supportés de la nature de ceux de Romains, et jamais il n’eut dit dans le même sens qu’eux, panem et circenses, du pain dans nos maisons, et du sang dans nos cirques : l’un est, à leurs avis, aussi nécessaire que l’autre.

On pourrait s’étonner qu’aujourd’hui ce soit précisément dans la ville du monde la plus éclairée, la plus polie, dans la véritable Athènes moderne, que s’exercent les plus indignes traitements contre les animaux : je ne dis rien des hommes : les souvenirs du lecteur n’y suppléeront que trop bien. Serait-il donc vrai que la dernière période de la civilisation ramenât par l’Egoïsme, à l’insensibilité et de l’autre bout du cercle à l’extrême opposé de la barbarie la plus brute ? On sait trop comment cette heureuse impassibilité philosophique par rapport aux animaux s’est soutenue dans la même ville à l’égard des hommes ; et comment sur le Volcan qui dévorait une partie de sa population, parmi des fleuves de sang on dansait, on riait, on courait avec la même frivolité, les uns aux Clubs les autres aux comédies, si même ce n’était pas aux tragédies révolutionnaires.

Il est certains peuples (bien différents, je l’avoue car ils n’ont ni comédies, ni sophistes ; quoique ces derniers paraissent en faire assez de cas ; peuples, ainsi qu’ils s’expriment, encore dans l’état de pure nature !) chez qui les premiers voyageurs n’ont point trouvé d’animaux domestiques ; et je le crois : on devrait s’étonner de les trouver encore eux-mêmes sur le globe, puisqu’ils ne sont occupés qu’à s’entredévorer ; on voit que je veux parler des Anthropophages. Ces hommes, sans affections, sans entrailles (pour avoir osé dans leurs entrailles ensevelir les chairs fumantes de leurs semblables !... pourraient-elles, après cela, être encore émues ?), ces hommes, qui respectent à peine les liens du sang et quelques-uns mangent leurs pères vieux, comment pourraient ils s’attacher à d’autres êtres vivants, qui leur sont bien plus étrangers ? Aussi passent-ils la plus grande partie de leur vie à la chasse (je pourrai dire) de leurs semblables, comme des Bêtes fauves.

Au contraire, je vois des Peuples chez qui l’on prend un soin particulier des animaux ; dont l’industrie semble être principalement occupée à les élever, les multiplier, à cultiver leur instinct, perfectionner la beauté des espèces et leurs facultés naturelles : or de ceux là, certes, on peut à coup sûr affirmer que ce ne sont pas les plus durs envers leurs semblables.

Bons Helvétiens, peuple agricole et pasteur, chez qui les troupeaux prospèrent, aux soins de qui l’Ange protecteur de l’Europe semble avoir remis le dépôt conservateur [20] des restes précieux de ces utiles espèces qui vint dépérissant, trop peu ménagées chez les autres Nations ; vous qui presque seuls en fournissez à toutes surtout à la France, où la diminution en devient de jour en jour plus sensible en raison des progrès de notre luxe ; vous qui partagez de si bon cœur avec ces hôtes reconnaissants vos toits et vos Montagnes ; oh ! Je ne suis pas étonné qu’elles soient devenues le rendez-vous des savants des sages, des hommes sensibles de toutes les Nations éclairées. Cet air de calme et de contentement, de franchise, de cordialité qu’on y respire, ce même caractère doux obligeant, affectueux qui se déploie au sein de vos foyers, dans vos cabanes et vos vallons[12] . Paisible, cette vie simple, innocente et pure, ce charme enfin qui, par des nœuds si forts attache au sol natal tous ses divers habitants c’est là ce qui vous attire aussi de toutes parts les étrangers ravis, comme si l’image du bonheur et quelques restes du Paradis terrestre se fussent, dans la tourmente du Déluge, fixés parmi vos rochers !

Vous êtes pour ceux qui vous visitent ce que vous êtes envers tout ce qui vous entoure, envers tout ce qui vous approche ; et ce n’est certes pas chez vous que d’atroces calculateurs en ont froidement imaginé ; pour unique remède à la pénurie des animaux et la disette des vivres, de diminuer en même proportion l’espèce humaine et d’en faire disparaître une partie pour fournir plus aisément à la subsistance de l’autre !

Et vous, soyez bénis, sensibles Orientaux, paix, abondance à vos campagnes, ô vous, qui, loin d’égorger, lorsqu’il est hors de service, le docile collaborateur qui sillonna vos champs, vous faites un devoir, un plaisir de lui payer dans ses vieux ans l’intérêt de ses longs travaux ; et désormais déchargé du joug, dans un tranquille et doux repos à l’Etable, le nourrissez à plein râtelier jusqu’au terme que lui marque la Nature ! Et vous en avez reçu le prix d’avance par le zèle de ses bons serviteurs ; vous le recevrez encore des héritiers de leurs emplois et de leur dévouement ! [sic].

Qui voudrait soutenir qu’il fut indigne du grand Alexandre d’élever un Mausolée au Compagnon de ses victoires et de lui faire des obsèques solennelles avec la magnificence qui permettait la fortune du conquérant de l’Asie ? Assurément, s’il est dans la vie des excès déshonorants pour sa mémoire, ce n’est point à celui d’une pareille reconnaissance que s’attachera la censure et le mépris de la Postérité. Ce même homme, qui ne peut refuser des larmes au fier et docile animal dont le courage avait cent fois pour lui bravé la mort, il en versera de bien plus amères sur le tombeau de son ennemi. Je déteste sans doute le meurtrier de Clytus ; mais je ne puis m’empêcher d’aimer le guerrier sensible, qui, touché des maux de chacun de ses soldats plus que des siens, par l’effet du même caractère, l’est aussi de la perte de son cher Bucéphale, laisse éclater ses regrets, honore sa mort, mais venge d’une manière terrible celle de Darius, mais pleure et se reproche toute sa vie celle de ses amis.

On me permettra bien même, je pense, d’applaudir plutôt à la sensibilité de cette femme qui dans son père élève un monument au bichon qu’elle aimait, qu’à la stoïque fermeté de celle qui, sur la place des exécutions, va louer une fenêtre pour voir tomber une tête illustre. L’une obtiendrait une place parmi les tableaux gracieux et touchants du peintre des Jardins ou de la Pitié ; l’autre ne mériterait que l’indignation d’un Juvénal ou de Gilbert.

Parmi ceux des animaux en qui l’on a cru remarquer [21] quelque chose d’approchant de ces qualités estimées dans les hommes sous le nom de vertus, il n’en est presque pas qui n’ait été chéri, soigné, révéré dans quelque lieu du monde et dédommagé de l’injustice générale par quelques tributs particuliers d’estime et d’amour.

Les anciens, plus justes que nous, croyaient voir quelque chose de divin dans les abeilles. En effet ces petits animaux qui, dans l’Univers, tiennent si peu de place, y sont un miracle vivant et perpétuel. Mais la merveille et son Auteur aujourd’hui ne nous occupent guère ; notre avarice n’y voit que le gain et ne les entretient qu’à raison du produit : on prenait d’elles autrefois un soin religieux.

Il est un petit oiseau fort connu, mais peu remarqué parce qu’il est modeste ; comme l’est d’ordinaire le mérite, cachant, ainsi que le Rossignol, sous un extérieur fort simple de rares talents, solitaire sans être sauvage, sociable au contraire et d’un naturel très communicatif, paraissant rechercher l’homme ; je veux parler du rouge-gorge. On dit que, chez certains Peuples du Nord frappés apparemment de son air mystérieux et recueilli, il est en vénération ; et je n’en suis pas étonné : j’ai souvent moi-même observé, non sans intérêt, ce coup d’œil affectueux avec lequel à travers les bois silencieux et sombres, il suit de branche en branche le voyageur tournant sur lui sans cesse un regard animé, tendre et curieux ; on dirait qu’à chaque instant, prêt à s’élancer vers lui, il hésite, balancé entre l’admiration et la crainte. Tout au contraire de la plupart des autres animaux, il se rapproche en hiver de nos habitations, et vient choisir avec une confiance, hélas ! Trop souvent téméraire, nos toits pour asile. Sans doute il est permis d’être touché de ces démonstrations de bienveillance ; et je partagerai volontiers quant à moi la faiblesse, si en est une [sic], de ces bons Peuples, qui, par un juste retour, ont pour lui des attentions particulières, s’empressent de lui fournir des aliments, croient eux-mêmes leur table plus saine et plus sainte ; quand ils voient ce petit convive y becqueter leur pain, regardent presque comme un sacrilège le mal qu’on voudrait lui faire et sa mort comme un accident de funeste augure. En quoi peut-être ils méritent bien autant que nos habiles oiseleurs qui se piquent de les détruire par milliers ; cruauté forte injuste d’abord, puisqu’il en est peu de moins nuisibles : ils ne vivent que d’insectes ; perfide et lâche, puisqu’ils sont également sans défiance et sans défense ; très inutile en outre, puisqu’à peine chacun de ces petits corps fournit-il à notre appétit vorace une mince bouchée plus garnie d’os que de chair ; j’ajouterai volontiers, coupable envers la société-même, en enlevant à l’homme une de ces agréables et salutaires distractions que lui ménage la Nature au milieu de ses travaux ou de ses voyages, et le privant de concerts, moins éclatants mais aussi mélodieux et plus doux peut-être que ceux même de Philomèle ; car le Rouge-gorge est de la famille. Et combien d’autres, ou volatiles ou quadrupèdes, fourniraient en leur honneur et contre nos injustices des observations pareilles ?

Ce ne sont là, direz-vous, que de ces traditions ridicules, qui se perpétuent sans aucun fondement parmi le [22] le peuple ; de puériles erreurs, fruits d’une grossière ignorance… peut-être : mais je ne sais si je les échangerais, bel-esprit de la Capitale, contre les froids et tranchants oracles de votre omniscience.

Ce superbe oiseau, qui, tout commun qu’il est, n’a peut-être pas, à tout prendre, de rival pour la beauté, la majesté du port et du maintien, l’art de se faire aimer et respecter des sujets qui l’entourent, dont même autrefois le courage fournit des spectacles intéressants à plus d’un peuple célèbre, le coq est aujourd’hui même encore en grande considération chez les Perses. Pour nous, trop supérieurs à toutes ces minuties, ou bien nous le mutilons pour le manger plus gras et plus tôt, ou nous le tuons pour nous dispenser de le nourrir après l’avoir énervé et dépravé dans le sérail où nous favorisons son libertinage au profit de notre intempérance[13] . Autrefois, ces Romains si sensés se piquaient de payer magnifiquement les services que leur avaient rendus par leurs cris ces oiseaux, dont aujourd’hui le nom pour notre froide malignité est une Satyre. Quant à nous, qui avons acquis bien d’autres lumières, nous serions honteux sans doute d’en faire autant ; par la raison, que les actes purement physiques et sans moralité d’une machine ne sauraient être méritoires !

Autrefois, on nourrissait, aux frais de l’État et dans les temples, ces cigognes, instruments de la bienfaisante attention des Dieux, qui purgeaient les campagnes des reptiles engendrés dans le limon du Nil.

Établies à Rome au faîte du Temple de la Concorde, elles en étaient un emblème et pour les citoyens un exemple vivant des vertus qui font le bonheur des familles et des États. Il n’y a pas longtemps encore que, par tradition ou par sentiment, elles étaient reçues avec bienveillance dans les pays qu’elles paraissent affectionner ; le domicile qu’elles s’y étaient ou choisi ou construit, était, même en leur absence, regardé comme inviolable, leur retour annuel attendu comme une heureuse époque. Mais, depuis que l’on s’est avisé, chez les peuples éclairés de l’Europe, de trouver que leur chair était un bon manger [sic], on a secoué tous ces vieux préjugés ; et ces touchants modèles de piété, de reconnaissance, ne trouvent plus ni grâce ni pitié : plus d’asiles pour les pères tendres ni les enfants respectueux. Insultées, poursuivies dans leurs antiques demeures, elles n’y reviennent plus ; et, repoussées de contrées en contrées, elles seront bientôt forcées de disparaître successivement de tous les lieux fréquentés par ces honnêtes humains, qui ne les admirent plus que par métaphore et figure poétiques.

Et cependant vous auriez si grand besoin de leçons à cet égard, elle est si rare parmi vous, Mortels, cette belle vertu, si noble, si touchante, la Reconnaissance ! Laissez-nous du moins la chercher parmi les animaux, et ne l’étouffez pas dans leur sang. Hélas, à n’opposer même que des Individus de votre côté, à des Espèces de l’autre, est-il bien sûr qu’il se trouvât de ceux-là parmi vous exempts d’ingratitude, autant au moins que de celles-ci parmi les animaux susceptibles de la reconnaissance la plus vive et la plus vraie ? Je rentre chez moi après une absence un peu longue : et déjà, devançant tous les gens de la maison, l’animal que j’y loge dans un coin sur la paille, et nourris de pain noir, est à mes pieds, éperdu, suffoqué haletant d’amour et de reconnaissance : elle étincelle dans ses yeux, elle se déploie dans tous ses gestes, elle parle avec énergie dans ses tendres plaintes et sa voix sanglotante ; il s’épuise, se [23] fond de reconnaissance, et les transports de la joie, tant les extrêmes en ce moment se rapprochent, semblent en lui prendre les caractères de la douleur, tous les regrets des jours passés loin de moi semblent se réveiller et se confondre avec le plaisir de me revoir : je crains qu’il ne se consume et n’expire à mes pieds de tendresse… j’ouvre la porte de mon cabine le Serin[14] à qui je donne tous les jours un peu d’eau fraîche, quelques brins d’herbes et quelques grains éprouve à ma vue les mêmes palpitations et me l’exprime par ses battements d’ailes, ses roulements de voix, ses efforts de poitrine pour chanter ma joyeuse arrivée et peut-être, partout ailleurs ne rencontrerai-je que des visages froids, de froides salutations, froides formules, froides étiquettes (me préserve au moins le Ciel d’embrassements perfides !) suppléeront au mouvement du cœur : et je ne dois pas essayer d’y pénétrer plus avant : le mien aurait trop à souffrir !

Sur tout autre cependant que sur celui de l’homme à l’emploi d’un bienfait est si poussant, qu’on a vu les Monstres-mêmes des forêts ne pouvoir en perdre le souvenir, tout le Monde connaît l’histoire si publique, attestée par différents auteurs, admirée de Rome entière, de cet esclave médecin d’un lion, et de ce lion sauver et depuis inséparable ami de l’esclave. Tous les traits pareils[15] . S’ils étaient recueillis, fourniraient à l’histoire naturelle des animaux une suite morale volumineuse encore peut-être, mais à coup sûr non moins précieuse que toute cette immense collection. En effet, de quelle vertu les animaux ne fourniraient-ils pas l’exemple aux humains, mais vertus pures et sans mélange ; tempérance dans la plupart et sobriété la plus sage, chasteté constante, invisible, docilité à toute éprouve [sic], fidélité inaltérable dans plusieurs [sic] ; modération, clémence, générosité magnanime dans les plus forts ; bienfaisance ardente, désintéressée[16] , fraternité la plus sincère dans un grand nombre ? En quel lieu les sociétés des humains offrent-elles un modèle de paix, d’union, d’égalité, de concorde aussi parfait que dans nos colombiers, où, tandis que l’Epervier ne peut rompre les phalanges des citoyens pressés qui se font les uns aux autres un rempart de leurs corps, l’homme seul, l’homme incapable d’être retenu par aucun obstacle, aucune considération, ne pénètre jamais que pour y porter toutes les horreurs d’une ville prise d’assaut !…

Ces innombrables colonies d’oiseaux voyageurs, les voit-on, pendant une longue traversée, rompre un moment le pacte d’union générale ? Tous partent, s’arrêtent, reviennent en même temps ; tous se dirigent du même côté, s’avertissent, s’entraident ; nul sujet de querelles, de guerre. Mais que l’homme s’aperçoive de leur arrivée, de leur passage, de leurs pauses en quelque endroit ; aussitôt des machines meurtrières et mille autres perfidies vont les exterminer, les disperser !…

En vain, pour combattre d’injustes préventions, répéterais-je sur les talents des animaux, leur beauté, leurs grâces et tous leurs droits à nos égards au moins et notre indulgence (pour ne rien dire de plus), ce qui a déjà si souvent et si bien été détaillé par tant de plumes non moins savantes qu’élégantes, surtout depuis Buffon, dans un siècle où l’on sait tout, où l’on parle de tout bien mieux que l’on n’agit et où l’on n’est que trop accoutumé à remplacer les mœurs par les connaissances. Mais sans parcourir toutes leurs facultés, tous leurs avantages depuis la trompe du judicieux éléphant jusqu’à la pompe aspirante du moucheron, ou l’état chimique de l’industrieuse [24] abeille ; sans m’amuser à dérouler sous vos yeux le peloton que tirent et dévident l’une de son sein, l’autre de sa tête l’araignée ou le Ver à soie ; sans inventorier les richesses de la robe d’un faisan, d’un perroquet, de l’oiseau-mouche, ou de l’aile d’un papillon, combien en général d’espèces si intéressantes qu’elles devraient obtenir grâce pour beaucoup d’autres !

Nous les aimons tant en peinture ! Il faut qu’elles ornent nos tapisseries, nos tableaux[17] , qu’elles embellissent nos paysages, qu’elles animent nos descriptions, nos poèmes ! Comment, lorsque nous les possédons en nature, les ménageons-nous si peu ?

Qu’est-ce qui nous charme dans cet heureux peintre des animaux, l’inimitable Lafontaine ? C’est moins l’art si délicat et le caractère unique de son style, que leur propre caractère, leur figure-même réfléchie comme dans une glace ; et cette aimable naïveté avec laquelle il a su nous représenter comme au naturel leur physionomie, leur maintien, leur ton, leurs attitudes, leurs peines, leurs plaisirs ; cette naïveté qui nous paraît la leur même, ou comme un extrait de ce qu’il y a de plus exquis dans tous leurs instincts ; qui nous fait absolument oublier l’écrivain, pour ne songer qu’à ses personnages ; en un mot ce sont eux, ce sont les bêtes-mêmes que nous voyons, que nous entendons, que nous admirons, ou plutôt que nous chérissons dans ses faibles : elles nous y gagnent, nous attachent, nous enchantent à tel degré, que nous leur permettons volontiers de nous y faire la leçon ; que nous les donnons à nos enfants dès leur plus tendre usage pour leurs premiers précepteurs. Eh ! Quand l’oracle même de la céleste sagesse nous renvoie à l’école[18] d’un insecte, seraient-elles donc si fortes à dédaigner pour les sages de nos jours ?

Mais au moins sont-elles innocentes : et quand elles n’auraient auprès de nous d’autre recommandation, cela seul ne devrait-il donc pas suffire auprès de l’homme qui doit être équitable, parce qu’il est raisonnable, qui doit être généreux parce qu’il est le plus fort ? Oui, cette innocente simplicité devrait toucher, désarmer les plus cruels. J’ai vu de ces hommes impitoyables, qui par esprit de parti, pour des opinions purement systématiques, se faisaient un jeu de créer d’un mot des milliers de malheureux, qui semblaient se baigner à plaisir au sang de leurs semblables, je les ai vus, par une étrange contradiction[19] ne pouvoir écraser un insecte hideux, ni souffrir qu’on l’écrasât en leur présence, et, par les mouvements convulsifs de leur visage, attester leur propre et véritable douleur à cette vue. C’est une des énigmes de ces cœurs ténébreux ; mais énigme cependant non tout à fait inexplicable. Inhumains envers les hommes, ils étaient sincèrement et sans hypocrisie humains envers les bêtes : leur jaloux orgueil était à l’aise avec elles, et leur ambition ombrageuse n’en avait rien à redouter ; ils ne trouvaient point là de Censeurs, de Rivaux ; aucune prétention, aucune contrariété, qui de cette part vint exaspérer leur naturel irritable. On sait que plus un homme est sensible, plus les passions chez lui sont vives et promptes à s’enflammer, plus les mauvais procédés apparents ou réels le révoltent et l’indignent. Ordinairement, nous croyons voir dans les actions des hommes qui nous offensent des raisons, des intentions qui justifient à nos yeux notre colère, nos ressentiments, nos haines ; nous leur prêtons des couleurs odieuses ; nous les voyons en nous-mêmes, et de plus à travers le microscope de la prévention ; ce dont nous nous sentons capables, nous les en jugeons coupables ; mais les animaux, (et cela est à leur honneur) nous ne pouvons [25] les juger ainsi, les voir du même œil ; ils ne sont ni envieux, ni injustes, ni vicieux à notre manière, avec notre malice, et nous sommes très intimement convaincus qu’ils ne mettent dans leurs actions ni la réflexion, ni le dessein, ni la malveillance et la noirceur que nous y mettons nous-mêmes de sorte que, hors les animaux nuisibles avec lesquels nous sommes dans le cas de la défense naturelle, la plupart doux, paisibles, timides, dépourvus de motifs et d’intentions malfaisantes, ne peuvent même dans leurs fautes envers nous, provoquer de notre part une juste vengeance.

Que penser, donc, quand nous voyons des furieux plus brutaux[20] que les brutes qu’ils maltraitent, s’acharner sans aucun motif apparent contre des animaux dociles, caressant les plus affectionnés à l’homme qui semblent n’exister que pour le recréer et lui plaire ? Mais il est de ces caractères farouches indomptables, que rien n’émeut, rien n’amollit, dont rien ne fléchit ta rudesse, qu’aucuns bons offices ne touchent [sic], que toute apparence de mérite offusque et choque, que les démonstrations même de bienveillance irritent… pour quelques os (et moins encore !) un chien s’attache : il volerait à la mort pour leur défense, pour leurs plaisirs : et ce dévouement, cet amour, comment sont-ils payés ? Par autant de rebuts, de brusqueries, de douleurs, qu’il compte de moments dans sa malheureuse existence !

Il arrive assez souvent que ce domestique infidèle, ce tendre l’un des plus utiles, ce vigilant gardien du logis, l’ami le plus sincère peut-être de la famille, et si terrible à ses ennemis, peut à peine trouver un coin où se reposer dans toute la maison, ici repoussé d’un coup de pied par l’un des maîtres, là harcelé des niches d’un enfant malicieux, plus loin blessé d’un coup de bâton par un valet brutal… J’avoue que, sur cet échantillon des mœurs de la famille, je ne puis m’empêcher d’augurer assez mal au chef lui-même, avec qui je présume fort que souvent les serviteurs, les fils, l’épouse ne doivent guère se trouver mieux.

La nature, en faisant l’homme le plus sensible des animaux, a pris soin de donner en même temps à plusieurs tout ce qu’il faut pour émouvoir cette sensibilité et par là établir entre eux et lui les rapports sympathiques les plus puissants, des correspondances nécessaires ; c’est, dis-je, à cet effet qu’elle leur a donné ces grâces intéressantes, cette douceur inaltérable, ce dévouement sans bornes, un regard plein d’affection, des caresses aussi vives que sincères que souvent les menaces même et la terreur ont peine à suspendre, qui appellent notre tendresse, soutiennent l’injustice de notre colère, s’efforcent de la fléchir, ou s’y livrent avec un abandon si touchant comme en expiation du malheur involontaire de n’avoir pu nous plaire assez : quel cœur de fer[21] y résisterait ?

Et cependant, ce sont précisément ceux qui ont le plus à souffrir de nos bizarreries cruelles ! Ce chien qui ne sait que flatter la main qui le frappe ; cette brebis, qui nous abandonne avec tant de sécurité son lait, sa toison, ses agneaux tout son être ; cette chèvre, qui prend avec une gaité si naïve ses ébats au milieu de nos enfants ; ce taureau, qui serait indomptable s’il ne sentait un penchant plus fort encore à soumettre sa vigueur à notre joug ; ce chameau, plus patient encore qu’il n’est robuste, qui soutient au milieu des plus rudes travaux, des courses les plus longues et les plus [24] continues, sous les fardeaux les plus pesants, la faim, la soif la plus absolue et endure des [sic] huit et dix jours sans se plaindre pour se prêter à nos intentions et mieux seconder nos projets ; ce brouillant coursier, qui semble n’être fier de sa souplesse, de son courage et de sa force, qu’autant qu’il les emploie à notre service ; tous ces animaux retenus par leur crédule instinct autour de nous, y sont, dans notre société perfide ou dans nos chaînes, infiniment plus malheureux en se sacrifiant à notre bonheur, que ceux qui vont, loin de nous, confinés, vivre au fond des plus stériles déserts.

Outre les animaux domestiques, il en est plusieurs même parmi ceux que nous traitons de sauvages, qui paraissent, malgré nos injustices, conserver pour l’homme une constante bienveillance et chercher les moyens de le servir même à son insu. Qui se serait avisé (par exemple) de mettre le lézard de ce nombre ? Cependant, ce petit animal, qui d’ailleurs de forme élégante, de couleur agréable, plein de grâce et de légèreté dans ses mouvements, aurait tout ce qu’il faut pour plaire à des yeux équitables, est encore, si l’on en croit Pline, non seulement admirateur empressé, mais ardent ami de l’homme. À sa vue il s’arrête dans une espèce de ravissement pour le contempler, s’inquiète, accourt s’il le croit en danger ; et si par hasard autour de lui, pendant qu’il dort sur le gazon, il voit errer la couleuvre, tourne, s’agite, lui court sur le visage pour l’éveiller, de peur que l’insidieux reptile ne se glisse dans sa bouche… oh ! Généreux bienfaiteur d’un ingrat despote, tu fais bien de choisir ces instants de son sommeil pour satisfaire envers lui ton bon cœur ! Puisse ton zèle si pur n’avoir pour toi d’autre inconvénient que l’oubli ! Mais évite, au moins, fuis nos cruels enfants !